L’époque Edo représente plus de deux siècles de stabilité et de paix pour le Japon, quelque chose de jamais vu que certains historiens ont qualifié de Pax Tokugawa. La dynastie sortie victorieuse du Sengoku Jidai est composée de 15 shôguns que l’on parfois du mal à identifier ou séparer. L’époque Edo n’est cependant pas une période sans histoire, elle est émaillée de crises et de périodes fastes, la mémoire japonaise a désigné certains de ses dirigeants comme de grands gouvernants tandis qu’elle jette l’opprobe sur d’autres. Qui sont ces brebis galeuses de la très sérieuse dynastie Tokugawa? Pourquoi sont-ils considérés comme les pires shôguns?

Comment les départager? Portrait du bon shôgun.

Quand on fait un classement, il faut inévitablement définir les critères pour classer. En histoire cela revient à se demander qui établit ces critères. Contrairement à ce que l’on peut penser, les shôguns d’Edo n’étaient pas jugés en fonction de leurs compétences militaires, dans toute la dynastie seuls les deux premiers, Ieyasu et Hidetada, eurent une véritable expérience de la guerre, étant encore des hommes du Sengoku Jidai. Les deux siècles suivants furent pacifiques, aucun shôgun avant Iemochi (quatorzième et avant dernier shôgun) n’eurent à endosser l’armure et à combattre. Ce ne sera donc pas un classement des gloires militaires.

Les shôguns n’étaient pas non plus jugés selon leur capacité à développer le commerce et l’économie du Japon d’Edo même si les effets sur la population contribuèrent à leur popularité. Ces questions d’argent restaient du ressort de la classe marchande, considérée comme la plus basse de l’ordre social. Le marchand parasitait l’activité des vrais producteurs de richesse : paysans et artisans, les premiers étant les vraies bases de l’ordre social de l’époque. Les shôguns eurent à mener des politiques économiques mais ce fut le plus souvent pour contrôler l’activité marchande et limiter leurs excès et leut goût vivement dénoncé pour un luxe injustement acquis. On ne classera pas les shôguns en fonction de leur richesse.

La piété peut-être? Les shôguns étaient bouddhistes même s’ils pratiquaient aussi les rites shintô. Ieyasu lui-même recevait les hommages religieux sous le nom de Tôsho Daigongen (les sanctuaires Tôsho-gu sont donc des temples au kami du premier shôgun d’Edo). Même si certains shôguns furent visiblement plus portés sur la religion que d’autres ce n’est pas sur ce critère qu’ils furent jugés. Au contraire, un comportement trop excessivement bouddhiste pouvait aussi être considéré comme un défaut chez les Tokugawa. Le shôgunat d’Edo se méfiait de l’enthousiasme religieux, Ieyasu avait combattu les sectes militaires du XVIe siècle comme l’Ikkô Ikki comme son petit-fils Iemitsu avait ensuite éradiqué les chrétiens de Shimabara. Le mouvement religieux le plus en vogue de l’époque Edo était la secte Obaku, une école approuvée par bakufu surtout parce qu’elle permettait de revitaliser et restaurer la discipline religieuse de courants plus anciens.

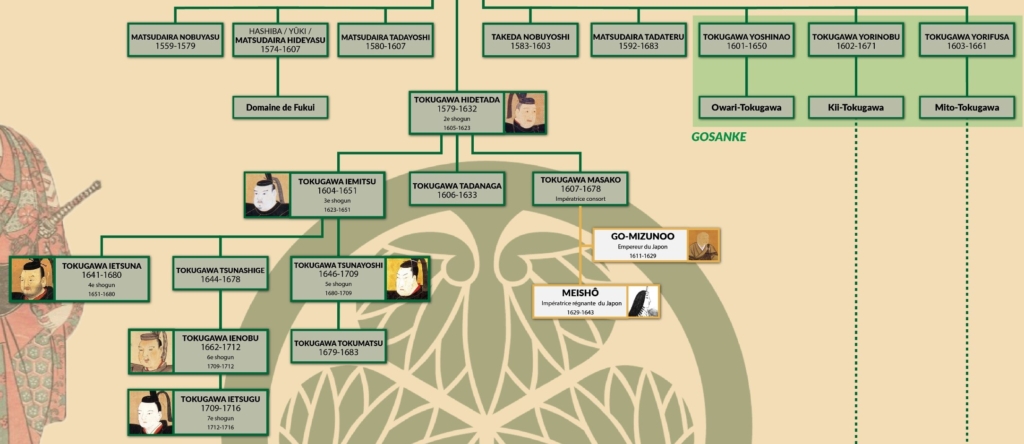

La respect de l’empereur alors? Le shôgun tenait officiellement son office du tennô puisque c’est celui-ci, Gô-Yôzei, qui l’avait nommé en 1603. Si le shôgunat respecta toujours les formes de respect attendues envers la cour impériale, il en fut surtout le gardien soupçonneux. La mise en place du régime par Ieyasu était passé en partie par la soumission de la cour et des nobles de Kyôto à grand coup de pensions et de punitions qui permirent de fidéliser les aristocrates appauvris pendant les guerres. Le Kuge Shôhattô de 1613 imposa des règles de comportement strictes à la cour, limitant l’autorité du tennô au sein de sa propre noblesse. Son fils Hidetada força l’empereur Go-Mizunoo à épouser sa fille afin de mélanger les lignées et n’hésita à pousser ensuite le tennô à l’abdication pour le remplacer par sa petite-fille, l’impératrice Meishô. Durant le reste du XVIIe et XVIIIe siècle, la cour fut étroitement surveillée et maintenue dans la dépendance financière. Il fallut attendre le déclin du shôgunat au XIXe siècle pour voir Kyôto reprendre son autonomie et une fois la révolution Meiji accomplie, la propagande impériale ne considéra les Tokugawa que comme des usurpateurs irrespectueux de l’institution impériale. A leurs yeux, tous les Tokugawa étaient mauvais. Meiji ayant supplanté les Tokugawa, les historiens du Japon impérial furent très critiques sur le règne des shôguns, une partie de nos sources proviennent de ces relectures postérieures de l’histoire.

Là encore il faut en revenir à la question de savoir qui a décrit la vie des shôguns, dès l’époque Edo, et nous a légué une vision de leurs règnes respectifs? Qu’ils soient guerriers ou daimyôs, il s’agissait surtout de penseurs néo-confucéens du courant shushigaku. Ce courant du néo-confucianisme de Zhu Xi importé de Chine avait été adopté comme la juste interprétation des classiques de Confucius par les Tokugawa parce qu’elle insistait particulièrement sur l’idée de fidélité avant toute autre considération. Ces penseurs étaient membres de l’élite guerrière, avaient un esprit de classe très développé qui pouvait éventuellement s’opposer ou souffrir des décisions shogunales. Leur éducation leur permettait d’argumenter leurs critiques et les enraciner dans la pensée néo-confucéenne.

Pour résumer, ces principes se concentraient sur une société ordonnée et hiérarchisée, la société en 4 classes (Shinôkoshô) où la place de chacun était définie et, théoriquement, bien délimitée. La mission du shogun était d’assurer que cet ordre soit maintenu et renforcé. Le confucianisme définit aussi le comportement du bon prince. Loin d’être un autocrate absolu, le prince devait s’astreindre à la tempérance, à la sobriété et devait gouverner en tant qu’arbitre en écoutant ses bons conseillers, cette définition était valable même pour l’empereur de Chine. Evidemment, ces bons conseillers étaient les lettrés confucéens de la classe guerrière, toute politique portant du tort à cette classe menait inévitablement à critiquer le shôgun pour son comportement contraire à l’idéal confucéen. Le shôgun, en tant que guerrier, devait bien sûr montrer sa force et sa capacité à agir rapidement, mais c’était pour assurer la société bien ordonnée, ne pas provoquer ou encourager le désordre, ne pas franchir les limites morales, être un bon gouvernant soucieux de l’avis des gens de bien (vous devinez qui).

Tokugawa Ieyasu, Hidetada et Iemitsu, les trois premiers shôguns figurent aux premiers rangs des souverains admirables chez les Tokugawa. Le 8e shôgun Yoshimune arrive tout de suite après parmi les grands shôguns mais la plupart des autres membres de la dynasties firent l’objet d’avis réservés ou de mentions honorables. Il y a pourtant deux cas où le shôgun fut considéré comme un tyran rompant avec les traditions et ayant provoqué les malheurs de leur temps : Tokugawa Tsunayoshi (n°5) et Tokugawa Ienari (n°11). Qui étaient ces brebis galeurses de la famille?

Tokugawa Tsunayoshi, le seigneur-chien

Tokugawa Ieyasu était le grand fondateur du shôgunat, son fils Hidetada fut son continuateur en toutes choses et son petit-fils Iemitsu représenta l’apogée du début de l’époque Edo. Un shôgun fort capable finalement d’imposer une autorité absolue non seulement à ses vassaux mais aussi aux daimyôs alliés. Les Tokugawa et leur régime étaient désormais solidement installés. Le fils de Iemitsu, Ietsuna, fut un personnage beaucoup plus falôt. qui régna jusqu’en 1680, date à laquelle son demi-frère Tsunayoshi lui succéda.

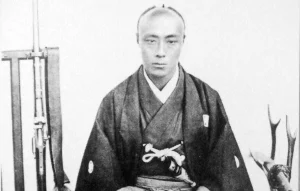

Un shôgun lettré plutôt que guerrier

Matsudaira Tsunayoshi n’était que le demi-frère du précédent shôgun, issu d’une concubine de rang moins élevé. Il avait été installé comme daimyô de Tateyabashi mais beaucoup resistèrent à son accession à la tête du clan. Toute une faction autour de Sakai Tadakiyo et des conseillers du règne précédent essayèrent de convaincre le shôgun d’adopter un prince impérial pour le remplacer, sans succès. Il y avait aussi ceux qui s’opposaient à lui à cause du statut de sa mère mais surtout les conseillers, les rôjû, craignaient qu’il soit moins facile à manipuler. Ietsuna s’était contenté d’approuver calmement tout ce que son conseil décidait mais Tsunayoshi avait ses propres hommes qui étaient destinés à des postes à responsabilité et son propre avis sur le gouvernement.

Tsunayoshi ne devait pas payer de mine. Les portraits que nous avons de lui n’en rendent pas compte mais semble n’avoir pas dépassé la taille de 130 cm. Lui-même était cependant réputé comme un personnage actif, un lettré confucéen compétent dans la gestion de son domaine et capable de débattre avec des maîtres comme Hayashi Nobuatsu. Avec l’aide de Hotta Masatoshi, son tairô (chef des conseillers), il s’impliqua immédiatement et directement dans les affaires du gouvernement, révisant les politiques du règne précédent, jugeant et réformant. Une affaire du règne précédent au sein du clan Matsudaira d’Echizen avait été jugée et réglée peu avant la mort du shôgun Ietsuna, son successeur convoqua de nouveau les parties et, après les avoir entendu, punit les deux pour avoir été la cause de troubles entre les vassaux, puis il confisqua le domaine de Matsudaira Mistunaga pour avoir mal géré cette dispute. C’était une attitude autoritaire mais juste pour l’époque où une dispute était toujours considérée comme une faute partagée, les deux parties devaient être punies, à des niveaux différents (une partie fut contrainte au suicide tandis que l’autre partie fut exilée). Tsunayoshi fit ensuite circuler des conseils aux daimyôs leur rappelant leurs devoirs. Le kaieki (la confiscation d’un domaine) avait déjà été beaucoup pratiquée par Iemitsu, son fils confisqua près de 1 400 000 kokus de terres.

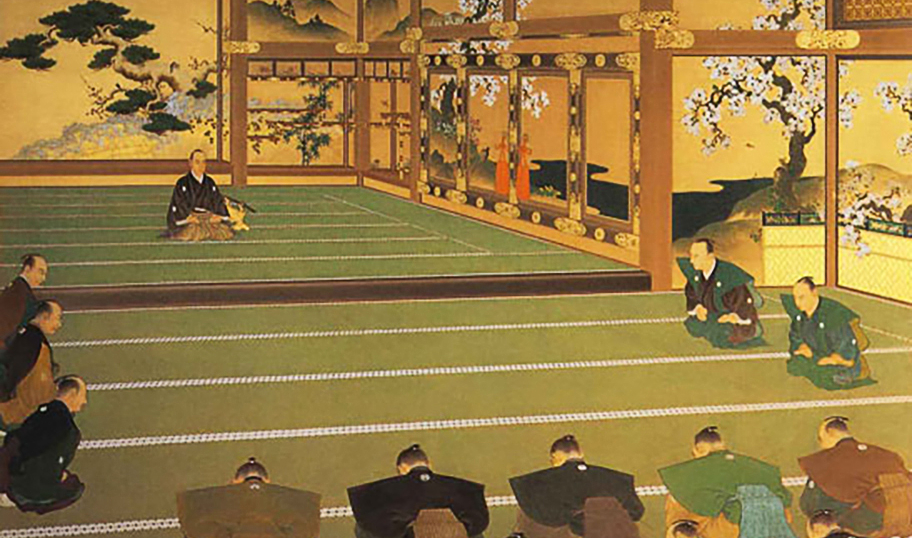

Tsunayoshi commença à réformer l’administration du shôgunat en faisant la promotion des vassaux au mérite plutôt qu’en fonction de la naissance. Les hommes lettrés et ayant étudié les classiques confucéens furent favorisés. Pour avoir un meilleur personnel Tsunayoshi favorisa la création d’écoles dans les domaines et organisa lui-même des lectures et des débats sur les classiques confucéens dans le château d’Edo auxquelles il participait lui-même. Ces grandes lectures devinrent des évènements annuels. Dans le même temps il faisait la promotion des arts, en particulier du théâtre Nô qu’il n’hésitait pas à jouer lui-même en public. Le Nô était une passion des Tokugawa depuis Ieyasu, un trait familial et Tsunayoshi protégea les grands familles d’acteurs, restaura le répertoire et même fit entrer certains grands acteurs dans la classe samurai (avec un statut spécial).

Tsunayoshi était jeune (34 ans), il est actif et plein de promesses pour le futur, c’était un ami des arts, un juge sévère qui mettait la vertu et l’harmonie au coeur d’une véritable pensée politique. On pourrait dire qu’il fut le premier intellectuel d’une dynastie qui n’avait jusque là fournit que des guerriers. Il fut en tout cas le premier à se soucier de la nature idéologique du régime, allant même jusqu’à augmenter les droits et pensions de l’empereur et sa noblesse afin de restaurer ce qui était pour lui un ordre naturel, même si cela allait contre son intérêt. Tokugawa Tsunayoshi semblait devoir devenir le réformateur dont le shogunat avait besoin après les années d’inaction de son frère. L’époque Tenna, le début de son règne, jusqu’en 1684, fut jugée brillante.

Un shôgun incompétent?

Pourquoi un shôgun aussi prometteur est-il jugé comme un des pires représentants de sa famille? Une part en revient au caractère rigide et excessif du shôgun, les confiscations lui aliénèrent les faveurs des daimyôs mais il se fit aussi un ennemi du petit peuple. Garant de la morale confucéenne, Tsunayoshi ne tarda pas à édicter des règles contre le luxe. Dans le cas des vêtements les tissus les plus luxueux et les broderies furent limitées. Dans le cas des guerriers il s’agissait de renforcer la sobriété de cette classe, dans le cas des chônin (le peuple des villes) il s’agissait de forcer tout le monde à vivre selon son statut, en particulier les marchands jugés trop riches pour leur condition sociale. Ce petit peuple devait être éduqué et guidé, les formes excessives des loisirs furent limités comme le théâtre kabuki ou les quartiers des plaisirs. La prostitution fut interdite, intention louable mais mal appréciée.

En 1684, le fidèle Hotta Masatoshi fut assassiné par son neveu pour une affaire familiale. Tsunayoshi perdait ainsi son principal conseiller. Ayant peu confiance envers les rôjû, issus de familles héréditaires, il s’appuya sur un cercle restreint de serviteurs. Yanagisawa Yoshiyasu par exemple, devint le principal conseiller du shôgun alors qu’il n’était que sobayônin, intendant du palais, La proximité quotidienne de Tsunayoshi et leurs relations anciennes (il était proche de Tsunayoshi depuis ses jeunes années) en firent un favori puissant et un intermédiaire inévitable (mais fidèle). Le shôgun s’appuya aussi sur les responsables de l’Ôoku (le harem shôgunal). Cela eu pour effet de priver un certain nombre de vassaux d’un lien direct avec le shôgun et encouragea des formes de corruption mais aussi le favoritisme et ainsi les jalousies. Le shôgun s’appuya ainsi sur des collaborateurs de rang inférieur et relativement peu nombreux.

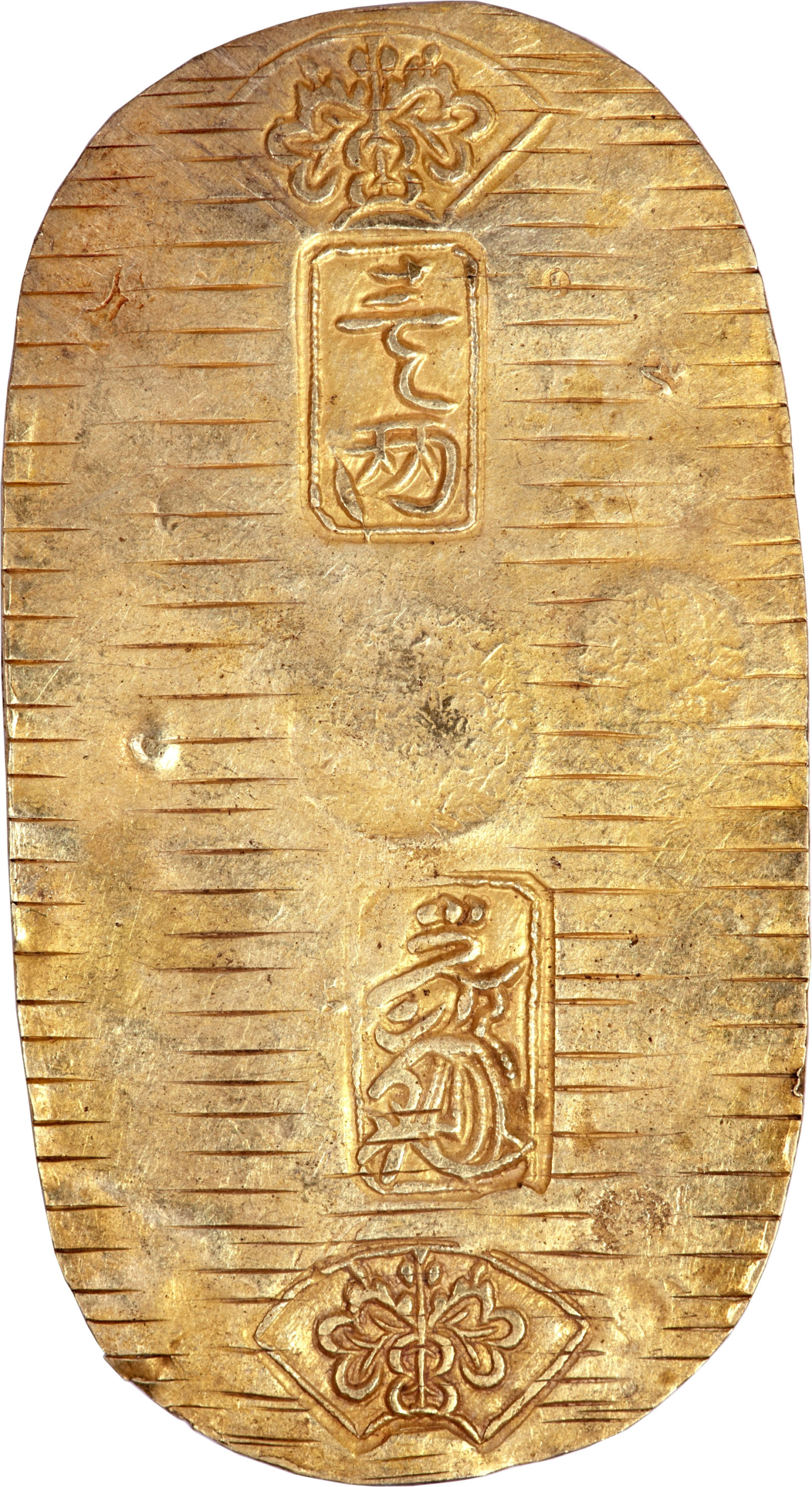

La bureaucratie devint aussi plus lourde puisque l’idéal confucéen du shôgun exigeait un contrôle minutieux, bizarrement l’action du bakufu ne semble pas s’être nettement améliorée. Economiquement, Le shôgunat connaissait une crise financière qui s’intensifia durant tout le règne alors que les mauvaises récoltes faisaient monter les prix alimentaires. Il s’agissait d’une évolution lente entamée avant l’époque de Tsunayoshi mais il fallut en arriver à manipuler la monnaie en créant une monnaie d’or, le Genroku Kôban d’un poids inférieur et contenant moins de métal précieux. Cette décision améliora en partie la situation mais engendra aussi l’inflation. Du point de vue de l’habitant d’Edo, Tsunayoshi semblait demander beaucoup mais produire peu de résultats.

Si ce n’était que cela, il ne serait pas le premier dirigeant impopulaire à cause de l’économie mais le règne de Tsunayoshi prit une direction pour le moins bizarre après 1684. La passion du shôgun pour le Nô commença à déborder, aimant se mettre en scène, il demanda à des vassaux et des daimyôs de jouer dans ses pièces, les critiquant pour leur manque de talent. Il jouait au Nô à toutes les occasions, dans le château ou chez des vassaux, recevant les flatteries des courtisans. En 1697, il joua dans au moins 71 pièces dans l’année et 150 danses abrégées, faisant danser avec lui l’élite du shôgunat, sous peine de punition. Tsunayoshi semblait progressivement se transformer en un Néron japonais.

Les misères d’un règne

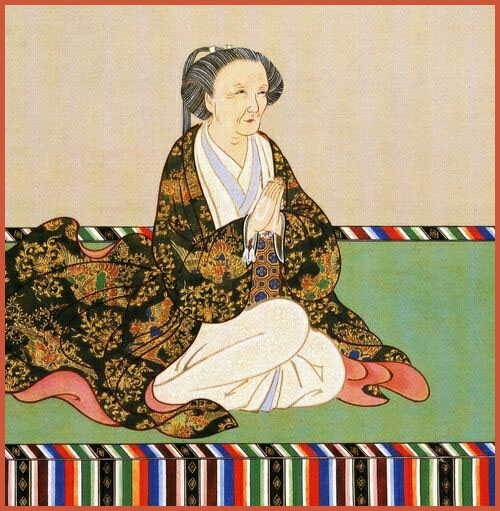

Sa décision la plus controversée fut cependant le Shôrui Awaremi no Rei, l‘édit de compassion envers les êtres vivants. Cet édit lui aurait été inspiré par sa mère Keishôin (l’ancienne concubine O-tama) elle même influencée par le prêtre bouddhiste Ryûko. Attaché à la piété filiale confucéenne, Tsunayoshi serait resté toute sa vie fidèle au respect dû à sa mère et aurait accepté de mettre en place une politique d’inspiration bouddhiste. L’édit devait punir les mauvais traitements envers les animaux et renforcer les interdits bouddhistes. On peut se dire qu’un édit de protection des animaux ne pourrait pas faire de mal mais toutes les bonnes idées peuvent mal tourner si une bureaucratie zélée et tyrannique se charge de la faire appliquer.

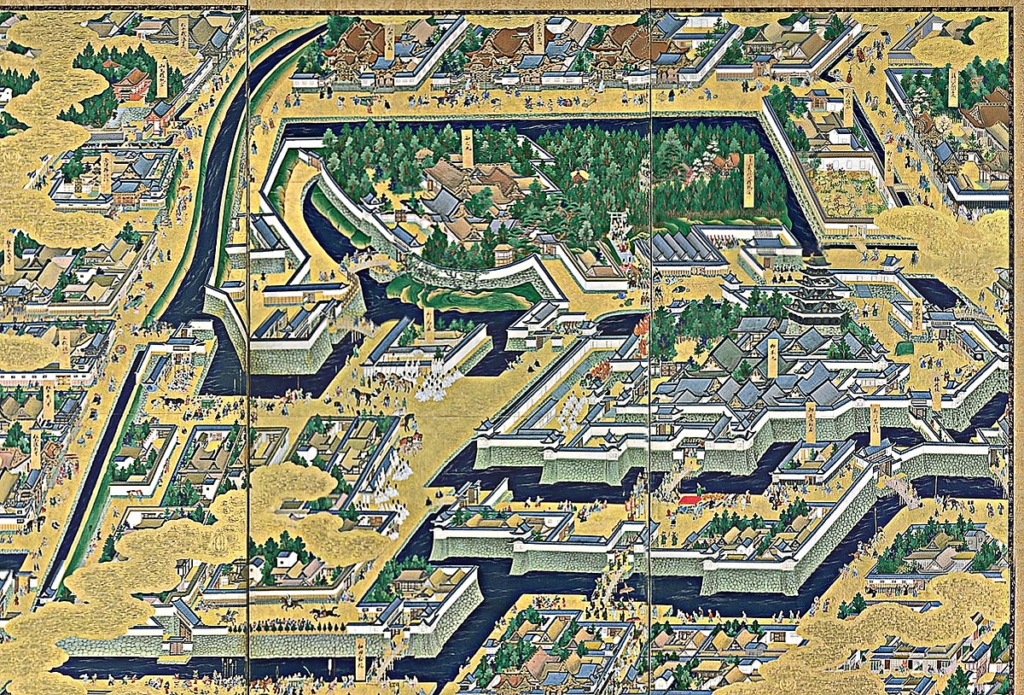

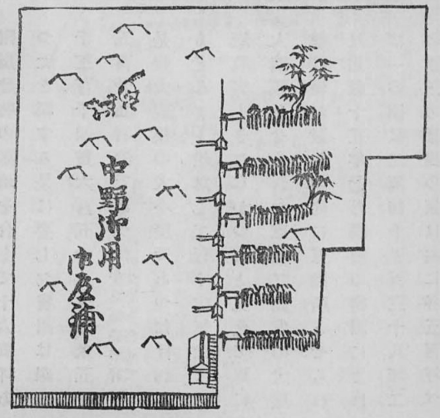

Le Shôrui Awaremi no Rei engendra des excès (des vassaux perdant leur poste pour avoir chasser un animal ou écrasé un insecte) mais c’est surtout le cas des chiens qui resta dans les mémoires. Né l’année du chien, Tsunayoshi eut une attention particulière pour eux, ils devaient être laissés libres, personne ne pouvant les toucher et on devait s’adresser à eux en utilisant les honorifiques. En 1695, on estime que 50 000 chiens peuplaient Edo, laissés libres ils formaient des meutes dominantes qui terrifiaient les habitants qui ne pouvaient pas se défendre. Un apprenti ayant battu un chien pour secourir une personne attaquée fut condamné à mort. Les témoins dirent que la ville empestait du fait des déjections et de l’omniprésence de chiens sauvages. Le shôgunat tenta de régler le problèmes en réunissant les chiens dans des grands chenils en banlieue d’Edo à Nakano, Yotsuya et Okubo. Des dizaines de milliers de chiens qui furent nourris quotidiennement de rations de riz blanc, un aliment réservé aux élites que le peuple voyait peu, de viande et pâte de haricots rouge sucrée pour un coût astronomique qui contribua à vider encore plus les caisses de l’Etat et poussa les propriétaires de chiens à les abandonner encore plus qu’avant. Pour beaucoup, Tsunayoshi était devenu le « seigneur-chien », Inu-Kubo.

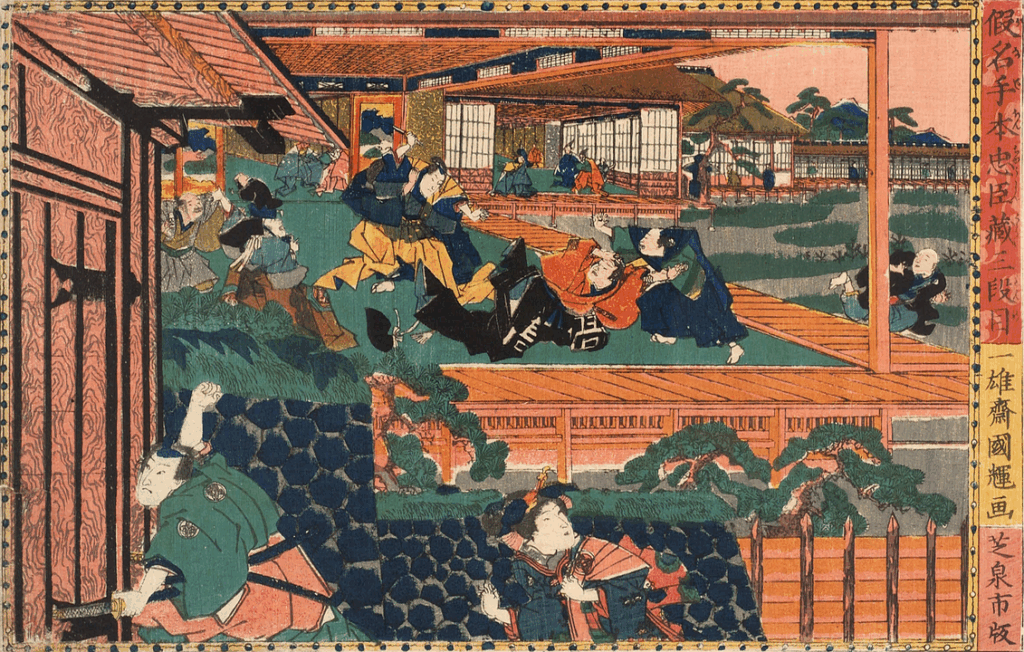

Entre 1690 et 1700, Tsunayoshi avait commencé à apparaître comme un dirigeant fantasque et dépensier, quelque peu inéfficace mais c’est la décennie suivante qui marqua son règne. En 1701, le shôgun devait recevoir la venue d’un messager de l’empereur, une grande affaire où les formes et la diplomatie devaient être respectées. Le daimyô d’Ako, Asano Naganori, fut chargé d’organiser la réception (en supportant la dépense) en travaillant avec Kira Yoshinaka. Ce dernier est présenté dans le Sanno Gaiki, une source postérieure, comme un favori corrompu du shôgun. Il aurait demandé des pots-de-vin à Naganori et l’aurait rabaissé publiquement. Le jeune daimyô se sentant insulté, il attaqua Yoshinaka au coeur du château d’Edo avec son wakizashi. Kira Yoshinaka ne fut que blessé mais tirer une arme dans le château shogunal était un crime (les sabres étaient habituellement « fermés » par des cordes de tissus reliant la garde du sabre et son fourreau). Si vous vous souvenez l’affaire du clan Matsudaira d’Echizen, l’attaque aurait dû avoir pour résultat la punition des deux parties mais dans cas précis Yoshinaka ne fut pas inquiété tandis que Naganori fut contraint au seppuku et son domaine fut saisi. Sa famille se retrouva dépossédée et ses vassaux jetés à la rue comme des rônins, des samurais sans maître.

Deux ans plus tard, en janvier 1703, 47 anciens vassaux des Asano se réunirent pour attaquer le manoir en ville de Kira Yoshinaka. Les occupants furent massacrés et Yoshinaka décapité. Les rônins allèrent ensuite se rendre aux autorités en procession jusqu’au château d’Edo. Les habitants d’Edo virent, éberlués, une troupe d’hommes en armes marcher dans la neige après avoir vengé leur défunt maître pour aller attendre stoïquement la mort. Ils furent immédiatement considérés come des héros dignes des exploits des guerriers d’antan et, lorsque Tsunayoshi ordonna leur suicide, victimes d’un pouvoir tyranniques et injuste. Tsunayoshi avait brisé ses propres règles, il eu beau punir les Kira survivants et rétablir les Asano, cela n’apparut que comme une mesure pour calmer l’opinion.

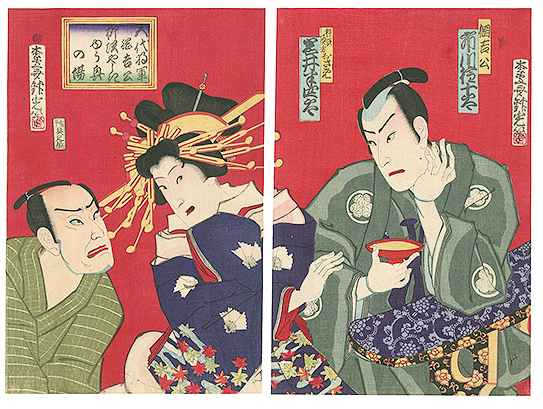

L’opinion avait désormais un symbole de la tyrannie du shôgun, leur histoire fut rapidement adaptée au théâtre kabuki, dans le bunraku, par des estampes et tous les médias disponibles pour l’époque. Le shôgunat essaya d’en interdire la diffusion mais des moyens détournés rendirent ces efforts vains. La version romancée des évènements, le Kanadehon Chûshingura, écrit en 1748 par Takeda Izumo fut transposée dans un passé lointain et totalement inoffensif pour la bakufu en dépeignant Ko no Moronao, un des meilleurs méchants de l’histoire japonaise au XIVe siècle. Les noms étaient changés mais l’histoire restait la même, personne ne s’y trompait. La Chûshingura reste le récit dramatique le plus important de l’époque Edo, encore aujourd’hui le récit de l’histoire japonaise le plus adapté, rappel éternel de l’injustice du shôgun.

Dès 1704, la fille de Tsunayoshi, son seule enfant, mourrut en couche suivie peu après de son époux Tokugawa Tsunanori. L’absence d’héritier fut interprétée dans la population comme une punition divine, de même que l’avait été le grand incendie d’Edo en 1698. Tout évènement anormal, toute récolte faible était désormais considérée comme un signe du Ciel, conséquence du mauvais gouvernement comme le typhon qui frappa Edo en 1706.

De 1707 à 1708 le Mont Fuji entra en éruption. La dernière grande éruption du volcan, dite de l’ère Hoei lui donna son cratère secondaire à mi-pente qui brisa son cône, parfait jusque là. L’éruption projeta des cendres jusqu’à Edo même, provoquant la panique de la population. Elle détruisit surtout les champs dans plusieurs provinces voisins du Kantô ayant pour résultat une famine régionale jusqu’en 1709 dont le nombre de victimes n’a pas été évalué, sans parler de crues de boues emportant les cendres et les maisons qui était sur le chemin. A ce niveau Tsunayoshi était déjà considéré comme une cause perdue, une calamité, par plusieurs daimyôs qui espéraient une succession avantageuse.

Dès 1706, Tsunayoshi se résigna à adopter son neveu, le fils de son demi-frère (d’une ancienne concubine ennemie de sa mère). Tokugawa Ienobu était alors déjà un homme mûr et compétent, même sans cela n’importe qui aurait reçu la faveur de l’opinion face à l’impopularité de Tsunayoshi. Les récits postérieurs ont brodé sur la supposée réticence de Tsunayoshi à choisir Ienobu du fait de l’opposition de sa mère. Certains vont jusqu’à dire qu’il souhaitait voir son gendre Tsunanori lui succéder, d’autres versions vont jusqu’à prétendre que Tsunayoshi favorisait Tsunanori par sentiment amoureux avant la mort de ce dernier. Le Sanno Gaiki répandit aussi une version de la fin du règne de Tsunayoshi où celui-ci aurait été assassiné par sa propre épouse, Takatsukasa Nobuko pour l’empêcher de nommer Tsunanori comme successeur et la présentant comme une héroïne. Le récit est incroyable, Tsunanori était mort depuis plusieurs années quand Tsunayoshi s’éteignit en février 1709 et sa mort fut publique, entouré de sa cour. Toujours est-il qu’à sa mort, le pays poussa un soupir de soulagement, la fin d’une longue épreuve et accueillit avec joie le nouveau shôgun qui s’empressa d’abolir les mesures emblématiques de son prédecesseur, le shôrui awaremi no rei en premier.

Par la culture populaire de l’époque Edo puis du Japon contemporain Tokugawa Tsunayoshi est facilement devenu l’un des Tokugawa les plus connus de la dynastie. Il est aussi le plus vilipendé, un personnage si facilement caricaturé et attaqué que l’on peut se demander s’il méritait sa réputation.

Méritait-t-il sa réputation?

A moins de penser à une intervention surnaturelle il faut bien admettre que l’éruption du Mont Fuji, les typhons, les inondations et les mauvaises récoltes n’étaient pas du fait de Tokugawa Tsunayoshi. On pourrait tout au plus dire qu’un gouvernement endetté et marqué une corruption croissante n’était pas en mesure d’apporter une aide éfficace aux paysans ruinés des provinces touchées et que le shôgun avait sa part de responsabilité en cela. Tsunayoshi a joué de malchance, les catastrophes contribuèrent à le diaboliser aux yeux de ses contemporains, le désignant comme la cause des phénomènes.

Tsunayoshi a rapidement fait l’objet de commentaires sur son règne. Le règne de son successeur a été l’occasion de critiquer le règne précédent pour mettre en valeur le shôgun régnant, un réformateur. Cette tendance s’est poursuivie sous le 8e shôgun Yoshimune sous le règne duquel le Chûshingura a été publié avec une certaine tolérance de la censure. Le Sannô Gaiki, une de nos principales sources sur Tsunayoshi, en rajouta sur les aspects les plus extravagants du règne, même les plus improbables comme l’assassinat du shôgun, qui devinrent ensuite des vérité acceptées. L’époque Meiji reprit ces attaques, anecdotes et commérages dans le but plus large de discréditer le régime des guerrier qu’il venait de remplacer en exposant ses turpitudes. Des critiques de l’époque Edo au relecture générale de l’époque Meiji on passa ensuite à la production de masses de médias : estampes historiques puis romans, pièces, films, téléfilms et mangas qui firent de Tsunayoshi l’un des shôguns les plus représentés et identifiables.

Il y a un peu d’incompréhension et pas mal de mauvaise foi dans ces récits critiques. Prenons la célèbre vengeance des 47 rônins fidèles d’Ako. La principale critique envers le shôgun était que Kira Yoshinaka, corrompu et harceleur, n’avait pas été puni malgré les coutumes de l’époque. Yoshinaka était cependant loin d’être un méchant d’opérette, il s’agissait d’un administrateur éfficace d’âge mûr récompensé plusieurs fois (il a laissé un souvenir positif dans son ancien domaine). Face à lui Asano Naganori, daimyô provincial apparaissait comme quelque peu déséquilibré, certainement colérique et à cheval sur son rang. Son échec dans la réception des envoyés impériaux avait provoqué la colère du shôgun qui en était ressorti humilié et le même daimyô avait tiré son arme dans son château, un interdit absolu. Tsunayoshi avait condamné Naganori plus pour l’insulte qu’il lui avait fait que pour sa dispute avec Yoshinaka. Deux ans plus tard, le même shôgun fut contraint d’ordonner le seppuku des vassaux fidèles qui avaient apporté la guerre au coeur même de sa capitale et provoqué son autorité. Il n’y avait là rien qu’un autre shôgun n’aurait fait mais Tsunayoshi était d’un caractère rigide et entier.

De la même manière, les confiscations de domaines imputées au shôgun sont à la base des critiques provenant des daimyôs de province qui se félicitèrent ensuite du règne d’un bon shôgun « traditionnel » comme Ienobu. En réalité, Ieyasu, Hidetada et Iemitsu avaient en leur temps utilisé le même procédé pour faire le ménage des seigneurs jugés peu compétents, trop ambitieux ou douteux. Iemitsu lui-même tient la palme dans le nombre de confiscations en temps de paix même si son fils Ietsuna laissa ensuite cet autoritarisme disparaître. Ienobu et ses successeurs n’eurent pas à confisquer autant, l’époque avait changé, le régime était moins porté sur les décisions autoritaires. Cela tient aussi à l’oeuvre de Tsunayoshi, les décisions de la première partie du règne fut globalement conservées par Ienobu et même poussées plus avant, Yoshimune conserva pratiquement tel quel le nouveau Buke Shôhattô (les règles régissant le comportement des guerriers). Entre Tsunayoshi et Yoshimune le mouvement de réforme fut interrompu par les mauvaises années entre 1690 et 1709 mais ne fut pas remis en question. Les réformes de l’ère Shôtoku annonçaient les réformes suivantes : transformations de la classe guerrière en classe de serviteurs civils lettrés, le shushigaku comme base idéologique d’un bakufu qui se transforma en gouvernement pacifié et moins autoritaire, lutte contre l’inflation etc.

Mais l’édit de compassion? Voilà une décision politique absurde qui peut faire douter de la santé mentale du shôgun. Son absurdité est relative, elle répondait à la base à une exigeance de pureté religieuse bouddhiste mais le récit de ses excès a été en réalité trés exagéré par les sources. On ne peut pas faire la part des commérages malveillants de l’époque, des inventions postérieures faites pour donner plus de couleur au récit et de véritables incidents. Tokugawa Ienobu prit le soin d’abolir cet édit parmi ses premières décisions, preuve que cette politique était emblématique d’un excès mais il s’agissait peut-être plus d’une mesure d’économie : nourrir les chiens d’Edo se révéla un gouffre financier majeur.

Il est même très peu probable que la mesure ait été inspirée par sa mère Keishôin dont les liens avec le prêtre Ryûko sont plus supposés que réels. Mais sa folie du théâtre Nô? Cette forme d’art noble était une tradition chez les Tokugawa, Tsunayoshi poussa son goût très loin mais peut-être pas sans raisons. Faire danser les grands daimyôs et les membres rivaux de sa famille rappelle d’une certaine manière le jeune Louis XIV faisant danser sa grande noblesse avec lui-même dans le rôle central du Soleil. Il y avait peut-être une forme d’affirmation de son autorité sous le costume du jeu et de l’art. Sa supposée passion pour Tsunanori et son désir de passer outre la volonté du reste du pays (entendez les daimyôs) pour sa succession ne tient pas face à un examen rapide, il s’agit d’une simple justification visant à mettre en valeur Tokugawa Ienobu.

Que nous reste-t-il en fin de compte? Tokugawa Tsunayoshi a été un shôgun réformateur remplit d’ambition. Il manqua de serviteurs puissants et bien nés qui se seraient fait le relais de ses intentions, le laissant avec des serviteurs de rang moindre, méprisés par les daimyôs. Il fut aussi surtout un shôgun malchanceux touché par les catastrophes personnelles (la mort de ses enfants), l’accumulation de la crise financière, des catastrophes naturelles et des concours de circonstances le dépeignant sous un mauvais jour. Il fut le premier shôgun a être présenté sous un jour négatif mais paradoxalement son règne fut un apogée culturel et artistique.

L’ère Genroku qui correspont en partie à la période 1690 est restée une référence pour l’éclosion de la culture urbaine d’Edo : c’est la première floraison des estampes japonaises illustrant des récits et romans comme les oeuvres d’Ihara Saikaku. Le théâtre kabuki ou le quartier des plaisirs de Yoshiwara connurent alors leurs heures de gloire. Ce développement cutlurel correspond à la montée en puissance des grands marchands d’Edo qui imitaient le luxe et les goûts de la classe seigneuriale et qui devinrent des puissances au début du XVIIIe siècle (que Yoshimune essaya de rabaisser en vain). Ceux-là ne pouvaient pas aimer le strict confucéen qui prétait si bien le flanc aux critiques, rejoignant les daimyôs, les guerriers et le petit peuple dans leur mauvaise opinion d’un pouvoir en cours de mutation : moins brutal et autoritaire que par le passé mais encore trop pour une société qui avait changé.

Tokugawa Ienari, le fossoyeur de l’époque Edo?

Tokugawa Ienobu est considéré comme un excellent shôgun dont le seul tort est d’être décédé après seulement trois années de règne, son fils Ietsugu était un jeune enfant décédé très vite, c’est donc son cousin Yoshimune qui prit réellement la relève et put accomplir les réformes entamées par Tsunayoshi et Ienobu. Il est crédité comme le grand shôgun réformateur, l’un des meilleurs de la dynastie. Il fonda le bakufu du XVIIIe siècle mais son propre fils Ieyoshi fut son opposé. Nous aurions pu placer Ieyoshi dans la liste des shôguns terribles mais son cas s’explique par ses handicaps. Ieyoshi était pratiquement incapable de s’exprimer. Les historiens contemporains considèrent qu’il n’avait aucun problème cognitif mais son handicap l’empêcha de communiquer et bien sûr de commander, le contraignant à un règne de frustration. Son propre fils, Ieharu, parvint à réparer une partie des dégâts causés et le shôgunat aurait pu se rétablir. C’est là qu’arriva Tokugawa Ienari.

Petites trahisons en famille

Le règne de Tokugawa Ienari a été un règne fait superlatifs. Le 11e shôgun d’Edo a régné de 1786 jusqu’en 1837 lorsqu’il abdiqua en faveur de son fils mais dans les faits il conserva le pouvoir jusqu’à sa mort en 1841, plus de 50 ans de règne, le plus long de la dynastie. Il fut le père de plus de 50 enfants (officiels) et son règne est considéré comme l’apogée de l’autorité shôgunale. Sous son règne des artistes comme Hokusai et Hiroshige firent leurs carrières. Peinture, littérature, théâtre, la période des ères Bunka et Bunsei furent riches pour les arts japonais et pourtant les critiques contre le shôgun sont nombreuses tant pour la postérité que par les historiens.

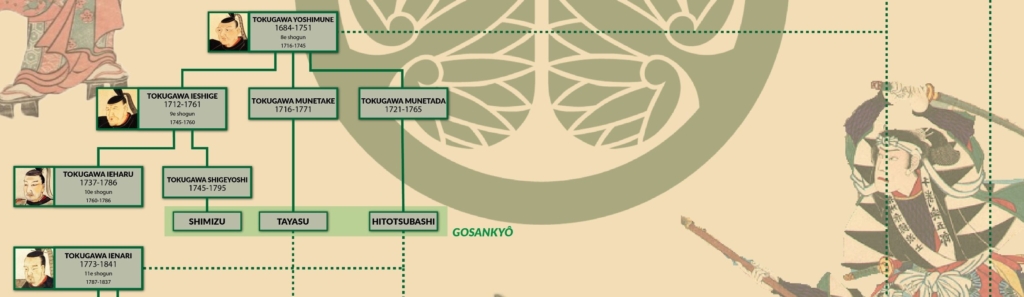

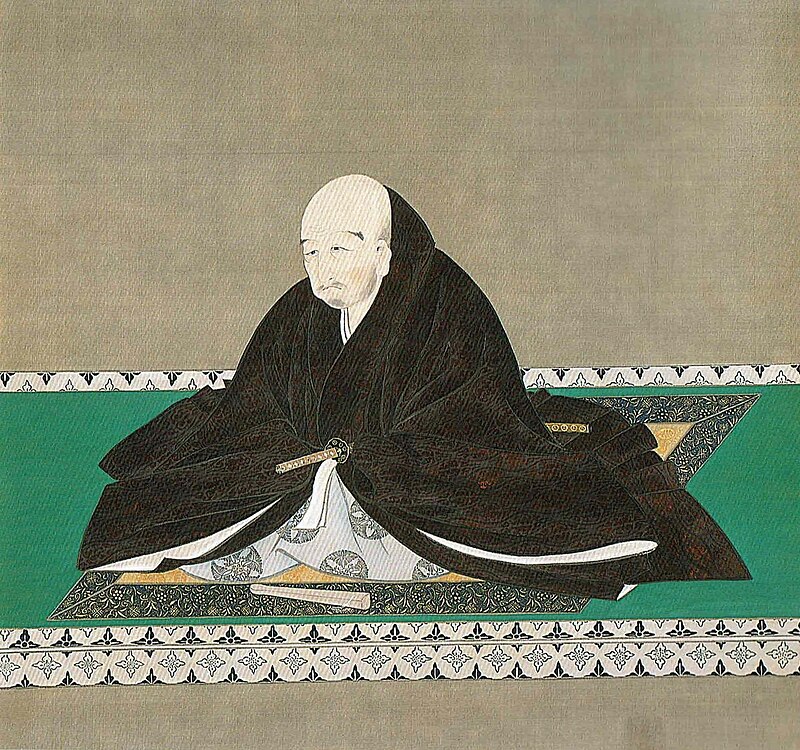

L’arrivée au pouvoir d’Ienari ne fut pas tout à fait naturelle. Il n’était que le fils de la branche cadette Hitotsubachi (des Gosankyô, branches cadettes autorisées à succéder en cas d’extinction de la branche principale et créées par Yoshimune) les circonstances jouèrent en sa faveur. La deuxième moitié du XVIIIe siècle avait été dominée par la figure de Tanuma Okitsugu, le conseiller du shôgun Ieharu et comme Yanagisawa Yoshiyasu en son temps, le sobayônin (intendant) de la maison shôgunale. Influent et riche, il mena une politique favorable aux marchands sensée enrichir l’Etat. Il alla jusqu’à remettre en question la fermeture du pays, il représenta une menace contre l’ordre confucéen. En face de lui une faction confucéenne s’était formée, l’accusant de corruption et de dévoyer les sains principes de la société confucéenne. Réputé comme étant la cause des difficultés économiques de l’époque, il fut écarté du pouvoir peu après l’assassinat de son fils en plein château d’Edo par un samurai déséquilibré qui fut ensuite célébré en héros par les gens d’Edo.

La faction confucéenne dirigée par Matsudaira Sadanobu, un petit-fils de Yoshimune et un rigoriste dans l’âme, triomphait. Sadanobu avait un temps espéré devenir le successeur de Ieharu mais son opposition trop frontale le rendit trop clivant, il s’allia donc avec Hitotsubachi Harusada, le père de Ienari, pour promouvoir un candidat aligné sur ses idées. En 1779, Iemoto, le fils de Ieharu, un jeune homme de 17 ans, décéda brutalement et des voix courrurent sur les circonstances de son décès. Harusada fut soupçonné mais aucune preuve ne fut jamais apportée. Ieharu devant choisir un successeur, il sélectionna le jeune Ienari qui avait alors 10 ans. Il en avait 15 en 1786, quand Ieharu décéda et qu’il fut nommé shôgun. Le nouveau chef du clan Tokugawa était officiellement adulte mais nomma Matsudaira Sadanobu comme chef du conseil des rôjû. Dans les faits Sadanobu gouvernait de paire avec Harusada mais ils étaient alors d’accord sur leur programme de réformes. Ils n’attendirent pas pour appliquer ce programme.

Les réformes de l’ère Kansei représentèrent une réaction radicale à l’ère précédente et aux malheurs du temps (la famine due aux mauvaises récoltes durait depuis 1782). Face au laisser-aller, au condamnable mélange des classes, à la corruption et aux mauvaises moeurs, le temps de la remise en ordre était venu. Elle commença par la purge du bakufu des éléments indésirables, c’est à dire les créatures de l’époque de Tanuma, les supposés favoris et les dépensiers. L’imposition du shushigaku comme seule doctrine autorisée ne fut plus seulement un choix du shôgun mais une règle. Son enseignement devint obligatoire dans toutes les écoles des domaines féodaux, les samurais ne devaient pas pouvoir envisager une autre vision du monde, l’étude des sciences européennes, le Rangaku, fut condamnée. Il fallait aussi ramener les paysans sur leurs terres. Le XVIIIe siècle avait vu de nombreux paysans ruinés quitter leurs terres pour se diriger vers les villes, il fallait les contraindre à rester et cultiver, étant les seuls producteurs de la vraie richesse. Les marchands furent remis à leur place et les lois somptuaires existantes depuis l’époque Tsunayoshi furent restaurées et renforcées contre leurs abus qui les broullaient les hiérarchies traditionnelles, la censure toucha particulièrement le théâtre, les courtisanes et la production d’estampes dont les saisies et les fermetures se multiplièrent.

Les alliances politiques ne durent pas, celle de Sadanobu et Harusada encore moins. En 1788, le Songo-Iken (incident du Titre honorifique) marqua la rupture. L’empereur Kôkaku souhaitait conférer à son père (simple prince impérial puisque Kôtaku avait été adopté par l’empereur précédent) le titre de « empereur retiré ». Cela allait contre les principes rigides et hiérarchiques de Sadanobu qui refusa sèchement. Dans le même temps Harusada restait songeur sur les possibilités d’un tel précédent. Il souhaitait en effet se faire attribuer le titre d’Ogôshô (shôgun retiré) et soutint la volonté impériale. Le prince reçut son titre en 1791 et en 1793, Sadanobu fut poussé à la démission à l’approbation générale. Personne n’apprécie vraiment les moralistes. L’incident n’était qu’un aspect du désaccord et il s’avèra qu’Harusada n’était pas si passionné par la morale confucéenne et encourageait la « bonne » corruption (celle qui lui bénéficiait). Il avait eu tôt fait de s’attacher les fidélités, mieux que le sévère Sadanobu.

La démission de Sadanobu ne marqua cependant pas la fin de sa politique, la réforme morale du shôgunat était toujours proclamée et soutenue, en particulier par la censure et la répression. Cependant, dans les faits, la corruption non seulement se généralisa mais fut officiellement reconnue. Après 1817, Tokugawa Ienari (prenant la suite de son père) encouragea cette évolution pour financer ses immenses besoins. A cette date, il était suffisamment maître du gouvernement pour nommer chef des rôjû son favori Mizuno Tadaakira puis d’autres et même modifier la liste des rôjû selon son bon plaisir, incluant même un fils de Tanuma Okitsugu (l’ennemi de hier). Progressivement le jeune shôgun prit en main le gouvernement, actif mais influencé par l’exemple de son père qui, avec le temps se laissa volontiers rattraper par le luxe et l’oisiveté.

Un shôgun pervers?

Le règne de Ienari fut caractérisé par les dépenses et le luxe. La cour shôgunale, à l’intérieur du château d’Edo, déployait alors des fastes jamais vus auparavant. C’était en particulier l’Ôoku qui faisait l’objet de toutes les attentions. L’Ôoku était, pour simplifier, le harem shôgunal. Cet espace séparé et isolé du reste du palais abritait les appartements de l’épouse légale du shôgun, de ses concubines et de leurs serviteurs (que des femmes). C’était un monde à part auquel on n’accédait que par un unique couloir cadenassé, le Suzu-no-roka. Le reste du palais accueillait les appartements officiels du shôgun qui visitait plus ou moins souvent son épouse et ses concubines (simples visites de courtoisie ou non). La population de l’Ôoku aurait avoisinné les 800 personnes.

Ienari vécut la plus grande partie de son règne au sein de l’Ôoku, au point que dans ses premières années ses conseillers durent l’en faire sortir plusieurs fois de force pour qu’il accomplisse ses devoirs. Les rumeurs de l’époque rapportent qu’au début de son règne il se serait au moins à une reprise barricadé dans l’Ôoku (je rappelle le contexte : 15 ans + harem). Cette débauche d’énergie allaient bien évidemment à l’encontre du contrôle de soi confucéen et alla de paire avec une explosion des dépenses, ne serait que pour établir les nombreuses concubines. Le résultat ne se fit pas attendre, Ienari fut le père d’une cinquantaine d’enfants (garçons et filles) de son épouse et d’un nombre imprécis de concubines. Il s’agit seulement du nombre d’enfants survivants, on estime que la moitié d’entre eux moururent en bas âge et on ne compte pas ceux qu’il ne reconnut pas du fait du statut trop peu élevé de la mère (c’est à dire qu’il avait engrossé des servantes et domestiques de ses concubines). Ienari est resté dans les mémoires comme un shôgun libidineux, consommateur de poudre de pénis de phoque (supposé « remontant » masculin).

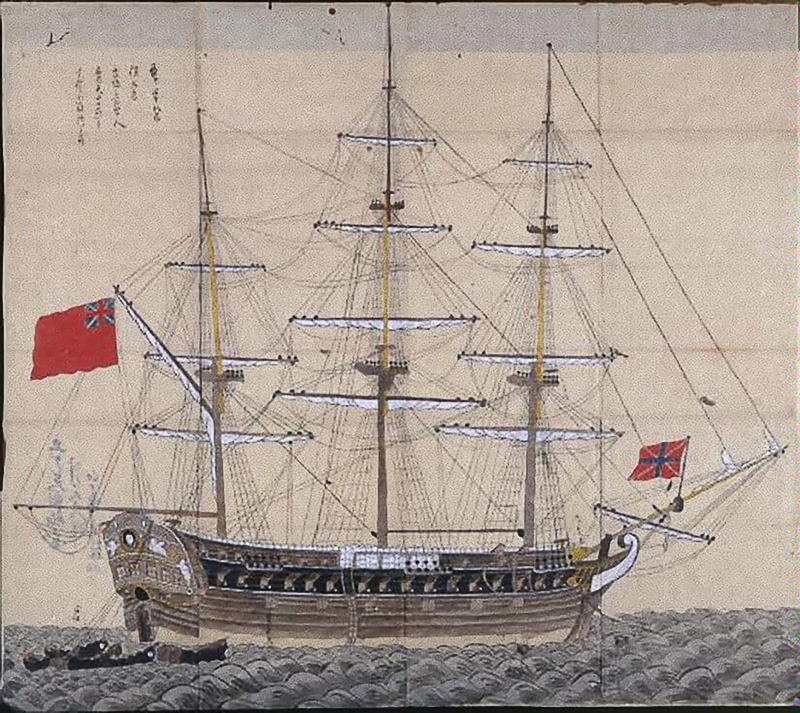

Ce serait à ranger dans le rayon des anecdotes et potins mais tous ces enfants shôgunaux pesaient sur les finances du bakufu. Chacun de ces enfants devait être doté d’une maison, non seulement les bâtiments mais aussi les gens à son service et tout le nécessaire pour tenir son rang. Les filles devaient quant à elles être dotées en vue de leur mariage. Ajoutez cela aux dépenses d’un Ôoku en pleine expansion aux goûts luxueux du shôgun et vous obtenez une crise budgétaire. Cette crise des finances existait déjà, provoquée par des mauvaises récoltes, la mauvaise gestion, les entraves au commerce mais pas seulement. A la même époque, les premières tentatives européennes pour contacter le Japon (mission Laxman, incident du Phaéton) poussèrent le shôgunat à renforcer à grand coût les défenses côtières. L’encouragement au pots-de-vin apparaît dès lors comme un moyen pour faire d’améliorer les revenus des fonctionnaires du shôgun sans avoir à débourser plus, une fois oubliée l’immoralité de la pratique. Il fallut finalement, comme à l’époque de Tsunayoshi, augmenter les taxes et se résoudre aux manipulations monétaires sur le ryô d’or qui sapèrent la confiance populaire envers la monnaie et plus seulement le gouvernement, l’inflation refit son apparition. La famine de Tenpô éclata en 1833, elle fut terrible et se poursuivit plusieurs années, anéantissant toutes les mesures pour restaurer l’équilibre.

Le mécontement augmenta à Edo et dans les domaines féodaux mais dépassa rapidement toutes les mesures. Oshiô Heihachirô était un officer subalterne du shôgunat à Osaka. C’était un confucéen strict dans la lignée de Matsudaira Sadanobu, réputé pour son honnêteté il avait quitté ses fonctions face à la corruption généralisée pour enseigner dans son école, le Shenshindô. En mars 1837, il avait organisé en secret les mécontents d’Osaka et ses environs pour déclencher une révolte purificatrice. Il incendia sa propre maison, sacrifice qui marquait le début de la révolte. Plusieurs incendies furent allumés dans Osaka et profitant de la panique ses partisans attaquèrent les bâtiments publics. Les registres des taxes furent brulés et les entrepôts des riches marchands de riz furent pillés pour être équitablement redistribués. Les hommes d’Ôshio n’étaient cependant que des paysans deracinés et de petits artisans, ils ne firent pas le poids contre les troupes des Tokugawa.

Ôshio Heihachirô dut fuir dans la montagne où il fut retrouvé. Il se suicida avec son fils en incendiant la cabane où il s’était réfugié. De telles révoltes yonaoshi (de « restauration du bien ») eurent lieu ailleurs et ne recontrèrent que la répression mais pour la première fois depuis longtemps la violence faisait sa réapparition au Japon et sa cible était le shôgunat même. La même année, Ienari abdiqua son titre en faveur de son fils Ieyoshi mais continua à gouverner en tant que shôgun retiré (ogôshô). Il ne modifia en rien sa politique, s’appuyant uniquement sur son cercle restreint d’amis pour gouverner dans un entre-soi coupé des réalités sur le terrain. Preuve des tensions de l’époque, lorsqu’il décéda en 1841, sa mort fut tenue secrète temporairement au point que l’on ne peut pas fixer la date exacte de celui-ci.

Dès la mort de Ienari, son fils Ieyoshi fut libéré de son influence. Avec l’aide de son conseiller Mizuno Tadakuni, il enteprit de purger le gouvernement des amis de son père et tenta de mener des réformes économiques et politiques draconiennes, les réformes de l’ère Tenpô. Le shôgunat n’avait cependant plus assez de crédit politique pour les imposer, les daimyôs rechignèrent, les marchands et la population s’indigna de revoir apparaître les mesures d’austérité confucéenne. Ce n’est pas un hasard si Ieyoshi rechercha l’alliance avec les Shimazu de Satsuma par le mariage de son fils Iesada avec Atsuhime, les Shimazu étaient riches par leur commerce avec Okinawa et ils étaient les daimyôs alliés les plus puissants du pays. Ieyoshi se retrouvait contraint à l’impuissance politique, le shôgunat ne pouvait plus agir seul et devait négocier ses alliances. Il décéda en 1853 alors que les navires américains du commodore Perry entraient dans la baie d’Edo pour forcer l’ouverture du pays. Le shôgunat venait d’entrer dans sa crise finale et pour beaucoup le long règne de Ienari fut la cause directe de son incapacité à réagir aux temps nouveaux.

Méritait-t-il sa réputation?

Pouvons-nous réhabiliter Tokugawa Ienari? A la différence de Tsunayoshi au siècle précédent, Ienari n’était en rien un lettré, il ne faut chercher une méthode à ses habitudes dépensières et son mode de vie hédoniste. Cela ne veut cependant pas dire que ses comportements n’avaient ni raison ni fonction, il ne fut pas un shôgun fainéant. Les sources l’accusent d’avoir inconsidérement produit tellement d’enfants qu’il plongea le bakufu dans la crise. Hors Ienari provient de la famille Hitotsubachi qui avait la particularité d’avoir mener, avant même l’époque d’Harusada, une politique d’alliances matrimoniales et d’adoption pour construire son réseau d’influence. L’adoption au Japon était courante dans le milieu guerrier car elle permettait de préserver une lignée et le culte de ses ancêtres. Théoriquement l’adoption dissolvait les liens de sang mais dans les faits elle créait une parenté entre deux clans, cette tactique existait depuis l’époque Sengoku et Tokugawa Ieyasu lui-même avait donné plusieurs de ses fils en adoption pour ses raisons. Les Hitotsubachi poursuivaient cette tradition. Lorsque Ienari devint shôgun, il fut encouragé par Harusada à avoir le plus d’enfants possible comme autant de pions à placer.

Ienari fut ainsi en mesure d’attribuer à de nombreux clans de vassaux mais aussi de seigneurs tôzama (non vassalisés et autonomes) ses rejetons. Il s’agissait d’un honneur difficile à refuser et par la suite le shôgunat parvenait généralement à imposer ce fil adopté comme successeur du clan au profit des fils naturels. Les filles étaient quant à elles mariées stratégiquement et leurs enfants étaient à moitié Tokugawa. Une adoption ou un mariage avec le clan shôgunal entraînait aussi d’importantes dépenses pour les cérémonies, les rites, l’établissement des jeunes adoptés/mariées qui étaient aussi des moyens de siphonner les capacités financières de clans suspects ou simplement trop riches. Ienari mena une véritable politique de colonisation des familles de daimyôs, produisant un vaste réseau d’enfants Tokugawa répartit sur tout le pays. Il s’agissait d’un moyen de renforcer l’autorité shôgunale et sécuriser la situation intérieure, le shôgunat n’ayant plus que des moyens réduits, il valait mieux pousser leurs rivaux à s’endetter. Cette stratégie ne fut cependant pas totalement couronnée de succès, plusieurs petit-fils de Ienari comptèrent parmi les opposants du shôgunat finissant pendant le Bakumatsu (1853-1868).

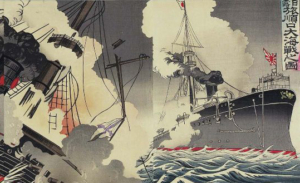

On ne peut nier le caractère dépensier de Ienari qui n’avait rien à envier à Marie-Antoinette mais il faut compter aussi avec des dépenses politiques importantes. Le shôgunat mena ainsi un important effort de fortification des côtes. En 1808, le navire britannique Phaéton était entré dans la baie de Nagasaki pour se saisir du comptoir hollandais de Déjima. Ils échouèrent mais furent maîtres de la baie pendant plusieurs jours face à des batteries obsolètes et sous équipées. Après le départ du Phaéton, le Nagasaki Bugyô (l’administrateur nommé par Edo) se fit seppuku pour en payer l’affront mais il était devenu évident qu’un effort était nécessaire. La fermeture du pays fut réaffirmée mais il fallut équiper les forteresses de canons et les maintenir en état. Une partie de ces dépenses furent imposées aux daimyôs mais sur ses terres le shôgunat devait mettre la main à la poche. Le shôgunat découvrit aussi à cette occasion que le hollandais n’était plus la seule langue nécessaire pour comprendre les étrangers et commissiona les premiers dictionnaires anglais et russes (qui avancèrent bien peu).

Moralement les descriptions de l’époque présentent Ienari sous le jour d’un fils obéissant. La principale vertu confucéenne était la piété filiale et Ienari semble y avoir souscrit toute sa vie au point que l’on peut se demander qu’elle fut la part d’Harusada dans les décisions shogunales jusqu’à son décès en 1827. Harusada était d’ailleurs lui aussi réputé pour avoir eu un mode de vie hédoniste même après s’être officiellement retiré et être entré dans les ordres bouddhistes. Harusada avait par ailleurs été soupçonné d’avoir provoqué la mort du jeune Tokugawa Iemoto (le fils du shôgun Iesada) et le poison était une arme qui circulait à cette époque. La vérité ne sera jamais découverte mais curieusement Ienari resta toute sa vie fidèle à la mémoire de Iemoto, accomplissant annuellement des rites sur la tombe de celui-ci. Ce n’était pas un comportement habituel ni attendu et on peut se demander si le shôgun Ienari n’essayait pas ainsi d’apaiser l’âme qu’il pensait, peut-être à tort, vengeresse. On est surpris de lui trouver ainsi un côté moral.

D’autres auteurs rapportent cependant des anecdotes sur le jeune Ienari faisant preuve d’un comportement cruel envers les animaux et ses subalternes, signes d’un déséquilibre mental. Ces récits pourraient cependant n’être que postérieurs à sa mort car, après 1841, une véritable légende noire de Ienari s’élabora. D’autres sources comme le Nihon Gaishi (un texte de 1827 présenté à Matsudaira Sadanobu) insistent plus sur le fait que Ienari fut un shôgun fort (dépensier et vain mais fort) et que sous son règne le shôgunat atteignit l’apogée de son contrôle sur la société. L’image d’un shôgun décadent est plutôt le fruit de l’époque suivante alors que le shôgunat était pris pour cible par les grands daimyôs tozama de l’Ouest et les partisans de l’empereur. Pour que l’empereur soit restauré à sa juste place il fallait prouver l’incapacité évidente des Tokugawa à gouverner et Ienari fut une source facile d’arguments anti-shôgunaux. Même après la restauration Meiji Ienari devint le symbole facile du rejet de « l’archaïsme féodal » de l’époque Edo, d’autant plus que Ienari s’était opposé directement à l’empereur (le propre arrière-grand père de l’empereur Meiji) au sujet du Songo-Iken.

Tokugawa Ienari présente déjà un portrait aggravé d’un shôgun indigne mais un portrait facilement noirci par les opposants politiques extérieurs et trop facilement réduit au shôgun pervers des images d’Epinal japonaises. Sa part de responsabilité dans l’affaiblissement du shôgunat est certaine mais le déclin économique et politique d’Edo était déjà entamé sous le règne de Ieharu et la montée des oppositions gagnées à la cause impériale trouve ses origines bien avant son règne. Même sans la crise extérieure causée par les Occidentaux, le shôgunat se serait dirigé vers la crise. Après le règne de Ieyoshi, son fils Iesada puis son successeur Tokugawa Iemochi durent faire face aux limites de plus en plus restreintes de leur autorité et de leur capacité à agir. On aurait pu penser que le dernier shôgun de la dynastie, Tokugawa Yoshinobu, aurait eu sa place parmi les pires shôguns de l’époque Edo mais son cas est complexe et peut difficilement être catalogué de la même manière que ses prédecesseurs, il constitue une catégorie à part.

Au final, entre Tsunayoshi le lettré et Ienari le jouisseur, on arrive à la conclusion que ces deux shôguns, malgré leurs défauts, gouvernèrent le Japon avec leur propre méthode et raison. Ils durent faire face à des circonstances extérieures mais il faut bien se rendre à l’évidence que leur mauvaise réputation provient de sources postérieures. Ces sources étaient fondées sur la défense du confucianisme et de la classe des daimyôs à l’époque Edo puis à l’époque suivante sur la glorification du nouveau Japon et la dénonciation de l’ancien système. On en revient à notre première remarque, faire l’histoire des pires shôguns, c’est d’abord identifier ceux qui avaient un intérêt à les présenter ainsi.