Le manga, et ses formes dérivées en séries animés et jeux vidéo, est le média japonais le plus facilement accessible au public étranger, français en particulier. Pour beaucoup la connaissance de l’histoire du Japon passe par la lecture des mangas. Le manga a cependant été toujours fortement critiqué, même après avoir gagné les faveurs du public. Il a été attaqué d’un point de vue moral (trop de violence et de sexe), artistique (mal dessiné, laid) ou culturel (il serait contraire à l’esprit traditionnel japonais). C’est pourquoi un petit retour historique sur ses racines et son évolution pourrait s’avérer utile.

Le manga avant les mangas

Le manga est-il ancien ?

Il existe deux opinions opposées, selon que l’on aime les mangas ou non. Pour certains les mangas sont une rupture avec l’esprit japonais de sobriété et de raffinement, pour d’autres les mangas sont aussi anciens que le Japon. Aucunes de ces opinions n’est correcte mais c’est bien sûr plus compliqué que cela. Il existe un rouleau présenté comme le « premier manga », le Chôju Giga, peint au XIe siècle. Il a peut-être été réalisé par l’abbé Sôjô Toba (1053-1140) et représente des scènes humoristiques où des grenouilles et des lapins incarnent des membres de la cour et des ordres religieux. Le but était bien de se moquer et de faire passer le rouleau de main en main dans les petits cercles fermés de la cour. A défaut d’être un manga avec ses codes on a bel et bien une forme de représentation graphique. Ce n’est pas la seule.

Le Chôju Giga fait partie des e-maki, des rouleaux peints racontant une histoire. Comme dans le Eingakyô du VIIIe siècle qui raconte la vie du Bouddha, il s’agit souvent d’histoires contenant une message et une morale bouddhiste. Il s’agit parfois de récits historiques comme le Heiji Monogatari (récit de la révolte d’Heiji en 1160) mais on y voit aussi occasionnellement des scènes quotidiennes. Des classiques de la littérature comme le Genji Monogatari de Murasaki Shikibu a été aussi rapidement réalisé en éditions luxueusement illustrées dès le XIe siècle. On peut parler d’un récit graphique puisque le rouleau se déroulait au fur et à mesure de la lecture, présentant des scènes séparées avec un texte explicatif. On retrouve aussi la mise en scène du mouvement par des lignes dessinées et des fonds subjectifs qui permettent de comprendre la scène et que l’on retrouve aujourd’hui dans les mangas.

Comme dans les mangas les e-maki n’hésitent pas à faire appel au surnaturel, fantômes et monstres, ou à l’humour. Il s’agit d’ailleurs d’un humour gras et volontiers scatologique comme dans le récit de Fukutomi le pétomane. Un peu plus tard on verra apparaître des rouleaux zenga (littéralement les images zen) dans lesquelles la réalité crue et l’absurde sont là pour souligner la vacuité, ils accompagnent les kôan servant l’éducation zen.

Tous ces exemples ne ne sont cependant pas encore des mangas dans la mesure que chaque rouleau est une oeuvre unique et que sa circulation reste très limitée. Il fondent pourtant une tradition de l’expression graphique sur laquelle va d’appuyer l’étape suivante.

L’explosion littéraire de l’époque Edo

Une des caractéristiques du manga, en dehors des procédés de l’expression graphique, est d’être un business pratiqué dans le but très prosaïque d’être lus par le plus grand nombre et faire gagner de l’argent à son éditeur. Les rouleaux peints n’étaient pas sensés circuler, encore moins être vendus, ce qui n’a pas été le cas des œuvres de l’époque Edo.

A partir de la fin du XVIIe siècle et durant tout le reste de l’époque Edo le Japon voit l’explosion démographique des villes. La paix assurée, Edo ou Osaka grandissent de manière exponentielle et gagnent une vaste population composée de marchands, d’artisans, de guerriers aussi mais surtout d’un petit peuple de travailleurs journaliers, employés, domestiques etc. Cette vaste population avait besoin de divertissements et de loisirs. C’est l’époque du développement du théâtre kabuki et d’autres divertissements destinés au plus grand nombre. Contrairement à l’Europe de la même époque c’est aussi une population très alphabétisée, peut-être jusqu’à 50%, ce qui entraîne une explosion des publications. L’activité d’édition est importante et on compte jusqu’à 3000 publications au XIXe siècle dont certains best-sellers peuvent être imprimées à 10 000 voire 20 000 exemplaires.

On publie des récits historiques, des récits de voyage mais aussi des contes burlesques et de véritables romans bon marché réunis sous le terme d’akahon (livres rouges). Les récits publiés sont toujours illustrés, parfois par des peintres de renom, un de ses maîtres fut Bokusen Maki, qui fut un disciple du grand Hokusai. Sur les pages l’illustration est étroitement liée au texte et peut couvrir toute la page. On y retrouve le souci des décors, l’utilisation d’une ligne claire ou la représentation des mouvements. On y retrouve aussi le traitement des visages, ceux-ci expriment une émotion au travers des regards et de la bouche tandis que le reste du visage souvent simpliste et peu détaillé. Un plus grand souci est apporté aux vêtements qui permettent de placer socialement un personnage, sa situation ou tout simplement le mettre en valeur. C’est une caractéristique qui se retrouve ensuite dans les mangas dont les traits sont souvent des archétypes avec des yeux trop grands (jugés à tort « occidentaux » par les critiques) et des traits déformés et exagérés. Cette pratique correspond aussi à un univers du spectacle où on surjoue, les personnages du kabuki voient leurs traits exagérés par le maquillage et leurs gestes sont outranciers.

La concurrence est rude pour les éditeurs de l’époque Edo, on recourt alors aux mêmes recettes que dans les médias modernes : il faut du sexe, de la violence, des histoires fantastiques et effrayantes aptes à capter le public. Les intrigues s’étalent en multipliant les personnages et les rebondissements, ce qui ne fait pas peur non plus aux mangakas actuels. Yoshitoki Tsukioka se fit ainsi une spécialité d’illustrer les histoires sordides de meurtres et de perversions qui étaient extrêmement à la mode au début du XIXe siècle à Edo. On peut à se moment se souvenir que les critiques occidentales contre le manga mettent souvent en avant sa violence, une violence qui serait une perversion de la culture japonais traditionnelle si délicate. Cette délicatesse existait bien dans certains milieux « cultivés » mais le manga n’a pas pris son goût du sang d’une supposée perversion contemporaine. La censure du shogunat ne touchait pas ces publications jugées sans intérêt ni portée. Le shogunat si sévère sur d’autres sujets laissa une liberté de ton paradoxale à ces publications jusqu’aux dernières décennies de l’époque Edo. Le manga, dans d’autres circonstances bénéficiera aussi d’une liberté de ton « par inadvertance ». Mais encore une fois, ce n’est toujours pas du manga, même si on attribue souvent le mot à Hokusai lui-même.

Le manga en gestation

Le Japon avait donc une tradition d’expression graphique avec des codes et des genres déjà définis ainsi qu’une diffusion « de masse » (toutes proportions gardées) mais cela ne suffit pas à établir une parenté directe avec les mangas actuels. L’ingrédient manquant est l’influence occidentale qui va apporter son art du dessin. Cette influence est d’abord technique avec l’introduction de la lithographie et de la reproduction de masse. Dès 1862 Charles Wirgman débute la publication du Japan Punch. Ce journal destiné aux étrangers de Yokohama publiait des dessins de presse volontiers critiques et moqueurs.

Les imitations japonaises ont vite pris le relais du « ponchi-ê », le terme inventé alors pour désigner le dessin de presse. Le Nihon Boeki Shimbun est publié à partir de 1863 et on voit ensuite apparaître de véritables tabloids illustrés. Les illustrations sont souvent des scènes de meurtres et de mœurs très « graphiques ». Ces dessins de presse profitent de la liberté de ton de la décennie 1870-1880, alors que les luttes politiques sont encore vives, ce qui encourage la satire et la caricature. La principale influence doit se chercher chez les cartoons américains qui ont déjà une audience chez les lecteurs des quotidiens. A la place du terme ponchi-e, trop marqué par l’étranger, le célèbre Fukuzawa Yukichi va préférer le terme plus japonais de manga, les « images insignifiantes ». Fukuzawa fut l’auteur de nombreux néologismes japonais destinés à traduire la modernité, manga est l’un d’eux et va faire souche. Le terme peut paraître dépréciatif mais la valeur insignifiante de ces images était justement ce qui les mettaient à l’abri de la censure et de la critique. Fukuzawa Yukichi comptait bien sur cela, nn 1900, son journal, le Jiji Shinpô, se dota d’un supplément dominical, le Jiji Manga, agrémenté de petites histoires illustrées. Ces histoires bénéficient d’une liberté de ton que n’avaient pas les auteurs d’articles « sérieux ».

C’est un auteur maison du Jiji Manga, Rakuten Kitazawa (1876-1955) qui va être le premier à produire ces historiettes de quelques cases comme un comic strip. Il fut aussi le premier à vivre de son travail de dessinateur, confortablement d’ailleurs, et à recevoir une reconnaissance internationale. Il obtint la Légion d’Honnneur en 1929 pour son œuvre traduite. Il peut prétendre au titre de « premier mangaka ». Son concurrent direct, Ippei Okamoto, volontiers plus critique des élites du fait de ses origines sociales, devint le premier auteur de story manga avec Hito no Isshô en 1921. Une même histoire peut désormais s’étendre sur plusieurs numéros, permettant de créer des personnages et des intrigues plus complexes.

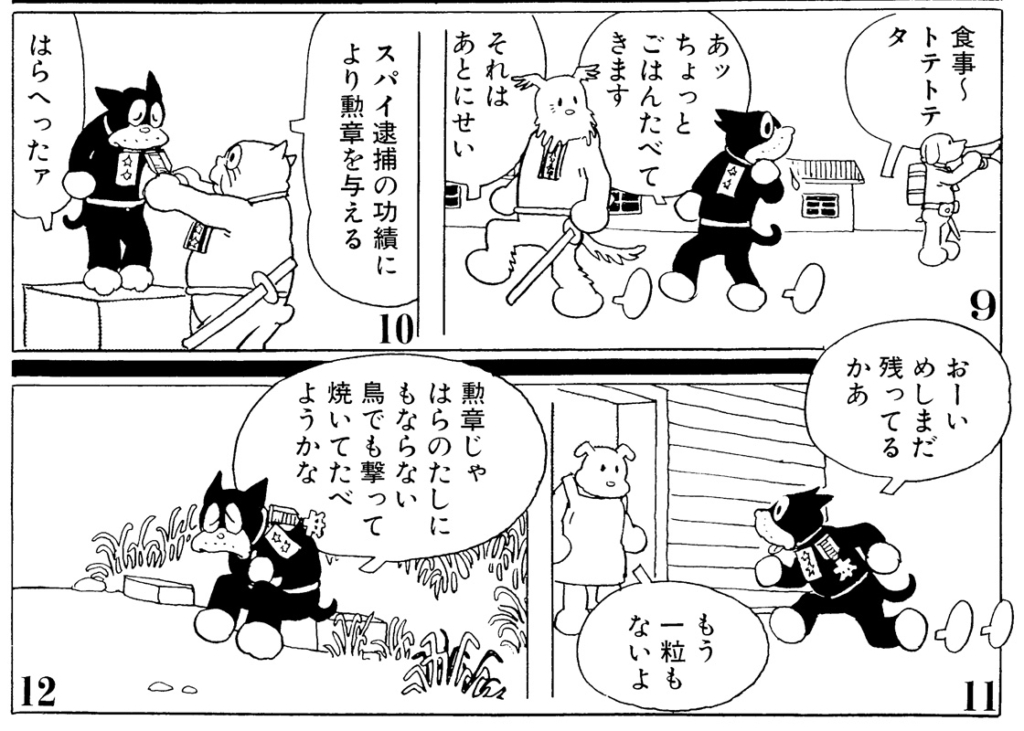

Les grandes maisons d’édition reconnaissent bien vite le filon. Le story manga cessent d’être destiné aux adultes et commence à s’adresser aux plus jeunes dans le but d’éduquer et de divertir à petit prix. Kôdansha se dote ainsi de deux magazines, Shônen Club pour les garçons et Shôjô Club pour les filles, dans lesquels les premiers héros récurrents font leur apparition. Ces héros s’appellent Dango Kushisuke (un petit samurai) ou Norakuro, le chien lourdaud. Ces personnages, plus adaptés aux goûts des enfants, sont volontiers inspirés par le style Disney avec des traits simples tout en rondeurs avec de grands yeux. Les séries les plus suivies commencent à être publiées en livres brochés, c’est la naissance du tankôbon. Cette recherche de profits s’accompagne des débuts du merchandising publicitaire toujours en imitant le modèle des comics américains.

Dans le même temps un manga plus politique persiste, le manga reste moins surveillé que les écrits car moins pris au sérieux. Des auteurs de gauche n’hésitaient pas à sauter le pas du dessin pour critiquer et éduquer les prolétaires japonais. Dans le sens contraire des séries plus conservatrices et militaristes firent aussi leur apparition. Le manga était encore très libre de ton dans le contexte de la « démocratie de Taishô » mais cela ne dura pas. La loi de préservation de la paix de 1925 criminalisa pour la première fois les atteintes à l’idéologie d’Etat et une police de la pensée est organisée, le Tôkkô. Cette terrible police fit de nombreuses victimes parmi les artistes de gauche, les communistes et les journalistes. A la liberté de ton des années 20 succéda un contrôle croissant dans les années 30 et les séries en cours se virent enrôlées pour vanter le rôle de l’armée et ses luttes en Asie. Le nombre de magazines chuta au fur et à mesure que le Japon se dirigea vers la guerre. Celle-ci va ensuite imposer des restrictions sur les matières premières dues à l’effort de guerre qui achevèrent d’étouffer la production.

Ce n’est qu’après la fin de la guerre que le manga put renaître. La naissance du manga n’est pas seulement une histoire d’influence occidentale ou de liberté d’expression car il manque le déclencheur du manga contemporain. C’est la guerre qui imposa au manga un traumatisme fondateur qui permit de définir le genre et lui donner réellement ses caractéristiques actuelles.

Un empire des images

La première génération, ce que le manga doit au traumatisme

Qu’est-ce qui a transformé la bande-dessinée japonais en média de masse que nous appelons le manga ? Au-delà de l’expression graphique, qui existait déjà, il faut y voir le produit d’une époque. Le manga est à la fois le fruit d’une évolution économique et sociale mais aussi l’expression des traumatismes de toute une génération.

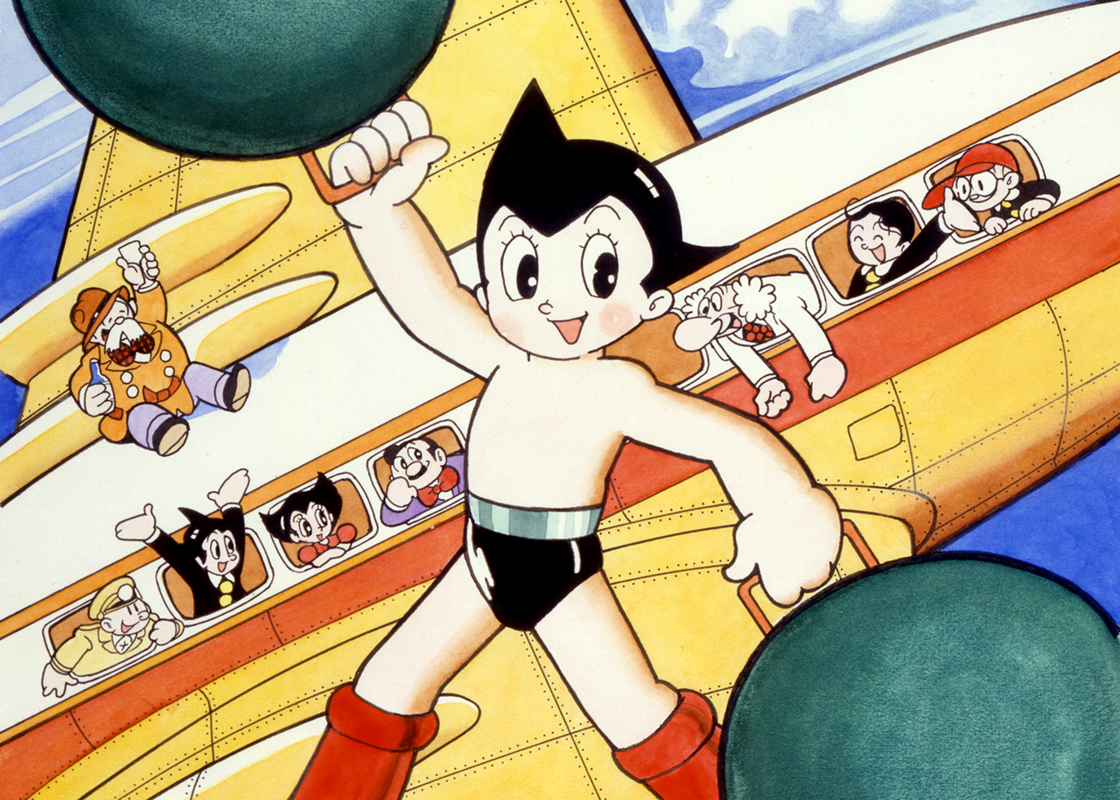

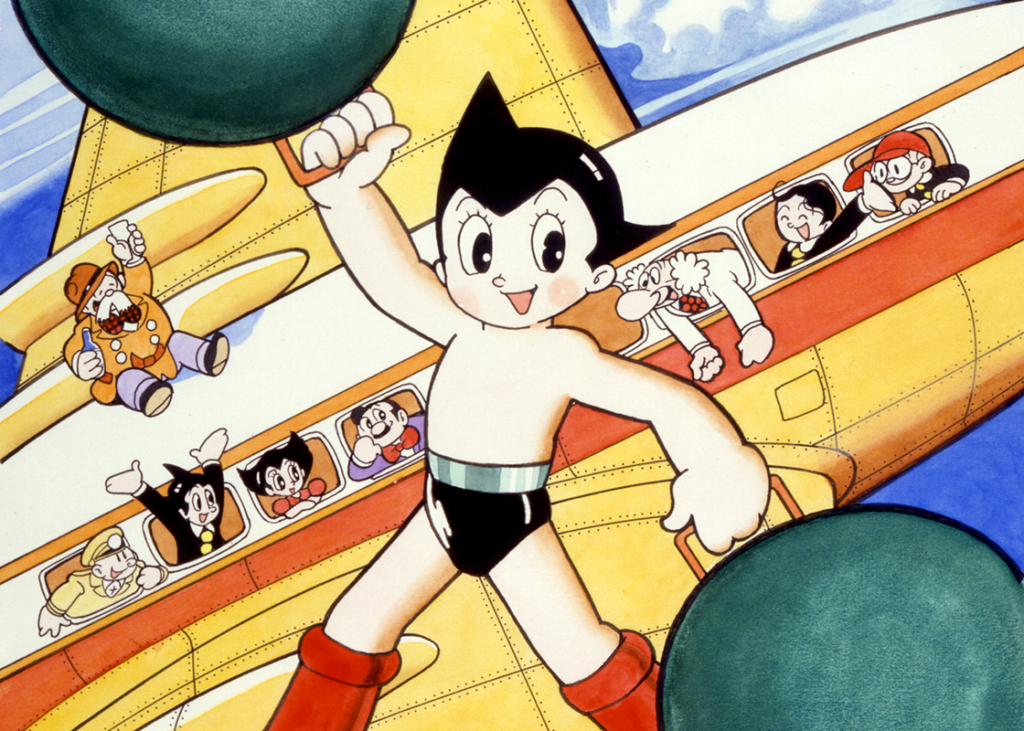

Avant toutes chose c’est la défaite de 1945 qui a forgé le manga. Le Japon est sorti de la guerre écrasé et occupé. Les adultes, tournés vers la survie et la reconstruction ont vécu des heures terribles avec l’angoisse permanente de la subsistance. Les pères revenus de la guerre sont restés humiliés par leur défaite et silencieux sur leurs expériences tandis que les mères portaient les familles à bout de bras. Leurs enfants, survivants de la catastrophe, ont grandi en voyant leur pays occupé par une puissance étrangère porteuse d’armes terrifiantes et invincibles. Ces conditions ont donné naissance aux nouveaux genres phares du manga comme le kagaku bôken, l’aventure scientifique où les petits héros apprenaient à maîtriser la science pour défendre leur pays/la Terre contre un ennemi surpuissant. Parmi ces aventures les aventures de mecha symbolisent ces armes supérieures capables de sauver le monde. Ces genres trouvent rapidement leurs maîtres avec Osamu Tezuka (Atomu, devenu Astroboy) ou Gô Nagai (Grendizer, devenu Goldorak, et ses autres versions). Les héros sont des enfants, idéalistes, positifs et volontaires confrontés à la violence et la mort, qu’ils sont pourtant bien conscients de ne pas pouvoir faire disparaître. On a ainsi vu cette génération des mangas comme le moyen pour les petits japonais d’exprimer ce qui ne pouvait pas l’être et d’exorciser les démons du passé.

Mais le succès du manga tient d’abord aux conditions sociales de l’après-guerre. Les Japonais traumatisés n’en firent pas moins des enfants, le pays connut un long baby-boom qui alimenta la croissance démographique. Ces naissances fournirent aux éditeurs un large lectorat avide de divertissements alors que la télévision n’était pas encore là. Les mangas étaients un produit bon marché que les parents pouvaient offrir comme des petits plaisirs. Ces parents favorisaient alors les mangas au contenu éducatif dans des mensuels qui contenaient aussi des articles. Que ce soit pour filles ou garçons les histoires consistent surtout en récits d’aventures ou d’amourettes avec des héros moraux et positifs. C’est de là que Osamu Tezuka a tiré son premier succès, Shin Takarajima (la Nouvelle Île au Trésor) en 1947 qui fut aussi le premier succès du manga avec 400 000 exemplaires écoulés.

Si Osamu Tezuka est considéré comme le dieu du manga c’est bien sûr pour ses innovations graphiques mais aussi pour avoir compris quelles étaient les attentes : divertir, éduquer tout en intégrant des thèmes qui parlent aux Japonais de l’après-guerre. Il fut aussi l’initiateur de genres nouveaux comme le premier manga pour fille avec sa Princesse saphir travestie en prince. Les autres mangakas de son époque suivent le même modèle et les mêmes lignes éditoriales. La plupart de temps les auteurs sont soumis aux exigences des maisons d’édition et vivotent dans des pensions délabrées comme la pension Tokiwasô dont nous reparlerons.

Au côté des mangakas de Tôkyô, souvent issus de la petite bourgeoisie, on trouve aussi des mangakas plus « prolétariens » souvent venus d’Osaka. Comme Osamu tezuka, ils sont issus de la génération née dans les années 20, tous ont souffert de la guerre et certains y ont participé directement (Shigeru Mizuki y a perdu un bras, devant réapprendre à dessiner avec l’autre). Contrairement à Osamu tezuka ils ne percent pas auprès des éditeurs, ne correspondant pas à la demande. Ils survivaient en peignant les panneaux du kamishibai (conteurs de rues qui illustraient leurs récits avec ces panneaux) ou publiant leurs œuvres auprès de petits éditeurs fauchés. Ce groupe va donner naissance au gekiga, un genre de manga adulte plus proche de nos graphic novels. Le gekiga, très confidentiel, montrait une grande variété de genres et de styles. Il faut dire que leurs éditeurs n’étaient pas en mesure d’avoir une ligne éditoriale et s’accommodaient de tout. Le manga en général était alors considéré comme trop peu important pour nécessiter d’y mettre une censure. Outre Shigeru Mizuki, ces auteurs comptaient Takao Saitô (Golgo 13), Hiroshi Hirata (L’incident de Sakai et en général les récits de samurais pauvres et courageux) ou encore Tetsuya Chiba (Ashita no Jô). Tous ces auteurs vivaient au bord de la misère, exploités par leurs éditeurs et méprisés.

Au début des années 60, le manga prospérait grâce à l’importance et la fidélité de son lectorat d’enfants. Cette génération en grandissant allait le porter vers les sommets du succès et le début du phénomène manga.

La seconde génération, lutte sociale et business

Durant les décennies qui ont fait le manga la principale raison des changements intervenus a toujours été l’évolution de la population japonaise. Le manga est né pour divertir les enfants de l’après-guerre. Au début des années 60, ces enfants, toujours plus nombreux, entrèrent au collège avant de poursuivre au lycée et finalement à l’université. L’heure des histoires simplistes et éducatives était passée. Les jeunes japonais étaient à la recherche d’histoire plus fouillées, plus provocatrices, plus aguicheuses, plus adultes.

La demande en nouvelles séries augmentait et de nouveaux concurrents faisaient leur apparition, l’offre se diversifia. Pour ces raisons les principaux éditeurs passèrent du format mensuel à l’hebdomadaire en augmentant la longueur des chapitres. Cela permit de produire des séries avec des histoires plus complexes qui pouvaient être suivies à un rythme soutenu. Les parents perdirent le contrôle des achats de leurs enfants avec ces hebdomadaires à quatre sous que l’on se payait avec un argent de poche devenu courant avec la prospérité retrouvée. Les jeunes devinrent les juges du succès d’une série et l’importance de l’aspect éducatif diminua. Le rythme hebdomadaire fit des publications comme Shônen Jump un rendez-vous très attendu. Les mangas étaient lus dans le cercle d’amis, devenant un élément de socialisation dans le groupe.

Pour alimenter cette explosion de la demande il fallait de nouveaux auteurs. C’est là qu’Osamu Tezuka eu encore un rôle déterminant, lui-même issu du Kansai, il fut en mesure d’introduire auprès des éditeurs ses connaissances parmi les auteurs du gekiga, réunis dès lors sous le nom de Gekiga Kôbô en 1959, qui sortirent alors de leur purgatoire. Les séries de ces auteurs présentaient l’avantage aussi d’être plus en phase avec le goût de nouveauté et de provocation des adolescents en pleine croissance, leurs idées étaient plus originales. Osamu Tezuka aussi mit le pied à l’étrier de plusieurs jeunes mangakas de la pension Tokiwasô. Tezuka lui-même y avait séjourné et il y régnait un esprit de groupe et d’entraide. C’est de là que virent des auteurs comme Leiji Matsumoto (Harlock, devenu Albator) ou le duo Fujiko Fujio A (Dorameon).

Avec le temps les auteurs à succès, Tezuka mais aussi ceux issus du Gekiga Kôbô (Mizuki, Saitô) ou du Tokiwasô formèrent l’élite supérieure des auteurs de mangas. Ils furent mesure de fonder leurs propres ateliers en multipliant les séries. Pour tenir les rythmes qui tenaient de l’exploitation de la part de leurs éditeurs, ils en vinrent à prendre des assistants qui devinrent dans les années 70 et 80 les futurs auteurs à succès (Akira Toriyama, l’auteur de Dragon Ball, fut un assistant d’Osamu Tezuka). Il y eu une véritable évolution sociale du métier, on pouvait désormais vivre de son œuvre, même si la grande majorité des auteurs continuaient à vivre mal sous la coupe des maisons d’édition. C’est l’époque où les auteurs travaillent d’arrache pied avec un éditeur, henshûsha, qui est là pour les soutenir mais aussi les pousser aux limites. Les cas de burn out ou même de fuite d’artistes ne manquèrent pas. En règle générale le métier est alors perçu comme un choix de carrière terrible.

Le manga de cette époque se caractérise encore par sa totale liberté de ton. Journaux et livres pouvaient faire l’objet d’auto-censure mais le manga était trop peu important aux yeux des censeurs pour être sérieusement critiqué. Cela permit d’offrir aux adolescents puis aux jeunes adultes leur content de thrillers, d’horreur et de séduction. Dans ces séries les autorités étaient ridiculisées, les parents étaient absents ou stupides, l’école incompétente, les jeunes ne pouvaient se référer à aucun modèle et devaient s’en remettre à leur courage et leur détermination. On critiquait volontiers le mythe du Japon pacifiste en attaquant le conservatisme ambiant et les figures d’autorité rétrogrades. Les mangas loufoques et outranciers mettaient en avant le non-sense étaient les plus populaires.

C’est que le Japon des années 60 est aussi politiquement très turbulent. La décennie s’ouvre avec les manifestations monstres contre le premier ministre Nobusuke Kishi, un survivant volontiers révisionniste du Japon impérial, et se termina avec un mai 68 japonais porté par un mouvement étudiant radical. L’un des grands héros de manga de la décennie était Jô Yabuki, boxeur issu des quartiers populaires qui se battait contre l’adversité de sa pauvreté et finissait par mourir sur le ring contre un adversaire étranger. Dans les années 70, des preneurs d’otage détournèrent un Boeing de la JAL vers la Corée du Nord, ils firent plusieurs fois référence à Ashita no Jô comme un modèle de héros prolétarien.

Une autre révolution, plus tranquille, se développait dans les pages des magazines. Le manga pour filles, le shôjô manga, prenait son envol. Les éditeurs japonais n’avaient aucune intention de se priver de la moitié de leur marché et mirent en route des magazines destinés exclusivement aux filles. Les mangas qui y étaient publiés étaient réalisés par des femmes, la plus connue étant Ryoko Ikeda (la Rose de Versailles, devenu ensuite Lady Oscar). Ces dessinatrices introduisirent des thématiques propres au lectorat féminin : les histoires d’amour, la séduction mais aussi le sexe, l’accomplissement professionnel tout en restant dans les limites du rôle conservateur des femmes placées sous le signe de la patience et de l’endurance. Le manga offrait donc une offre créée par des femmes pour des femmes (en devenir).

La multiplication de titres flirtant avec les limites de la décence, en particulier les plus moqueurs, entraîna évidemment un réveil de la censure. La fin des années 60 vit l’échec du mouvement étudiant et la fin des illusions politiques, il mena aussi à la première critique du rôle des mangas. Le manga était subversif et sapait la morale. Des groupes de protestations se mirent en place, menant des campagnes pour dénoncer les mangas nocifs, yûgai. Ces campagnes firent grand bruit et quelques séries en firent les frais mais dans l’ensemble la machine à produire était devenue impossible à stopper.

Le nombre de magazine augmenta en même temps que leurs ventes, en 1966, Shônen Magazine dépassa pour la première fois de son histoire le million d’exemplaires vendus. Le nombre de série très variées augmenta de même, impossible à contrôler. Il devint systématique de publier les volumes brochés tankôbon, des séries les plus populaires qui continuaient ainsi à rapporter à leurs éditeurs et à fidéliser le lecteur. A cela s’ajouta le développement du media-mix. En 1963 était diffusé le premier épisode de la série animée Astroboy, dirigée par Osamu Tezuka lui-même. Ces séries étaient animées selon des procédés rationnalisés et bon marché qui rendaient leur production modique par rapport à l’animation occidentale, les séries animées se multiplièrent et commencèrent à s’exporter rapidement vers les Etats-Unis. L’animation était d’ailleurs soutenue par les investisseurs industriels qui développèrent en parallèle le merchandising à grande échelle (jouets, goodies, vêtements etc.). Le manga commença à devenir une industrie qui compte.

L’heure de gloire à l’heure de la remise en question

Aux début des années 80 les mangas commencent à parvenir jusqu’en Europe au travers des séries animées. En 1978 Goldorak débarque en France, suivi de Candy, Albator ou Ken le survivant. Le manga format papier ne perça vraiment qu’à partir de la fin des années 1990 quand des traductions décentes furent négociées. Les mangas ont alors acquis toutes leurs caractéristiques les plus connues, leurs genres de prédilections. C’est une industrie de poids au Japon qui se tourne progressivement vers l’exportation jusqu’à devenir un produit culturel phare et le média de l’influence culturelle japonaise.

C’est que le manga n’était plus seulement une affaire dessin, c’était devenu une industrie majeure. L’activité battait son plein arrivant même à un record de 400 milliards de chiffre d’affaires, une augmentation de 270% par rapport aux années 60. Les hebdomadaires les plus importants dépassaient régulièrement le million d’exemplaires tirés allant jusqu’à un pic de 6 millions pour Shônen Jump en 1994. Les trois grands : Kôdansha, Shueisha et Shôgakukan dominaient le marché, ensuite rejoints par le petit nouveau qui montait Kadokawa. Dans le même temps l’adaptation télévisée des séries à succès se systématisait et s’étendait progressivement au monde des jeux vidéo en plein développement. Le manga papier n’était désormais plus qu’une composante d’une industrie couvrant plusieurs médias.

Le manga est alors entré dans la maturité. Nous ne sommes plus dans l’idéalisme des années 50-60 ou la contestation des années 60-70, l’heure est à desillusion et à la consommation. On continue de suivre la courbe démographique du Japon avec l’entrée dans l’âge mur des babyboomers qui entraîne l’émergence du seinen et autres mangas « sérieux » dans un contexte de prospérité économique. De fait les mangas de cette époque abandonnèrent leurs critiques sociales et leurs loufoqueries les plus scandaleuses. Les héros du manga Akira de Katsuhiro Otomo sont, bien que destructeurs, des personnages dont la révolte est vide de sens ou de projet dans un monde dans lequel ils n’ont pas de pouvoir.

C’est aussi l’époque où le manga, victime de son succès, fut de plus en plus soumis à une logique commerciale et à une forme d’auto-censure. Cette censure s’exprimait par des questionnaires dans les hebdomadaires permettant aux lecteurs de juger la qualité des mangas et même l’orientation des histoires en cours et des personnages. En fonction des avis des lecteurs et des éditeurs, les henshûsha, le mangaka était mené à réviser sa copie, changer ses priorités pour continuer à être publier dans le sens attendu. C’était plus qu’une censure imposée par les autorités, c’était la mise dans un cadre rigide de l’imagination des auteurs, ceux-ci travaillant de plus en plus à commande pour un produit au marketing bien défini pour une cible identifiée : adultes, enfants, adolescents, femmes, employés, sportifs etc. L’époque de l’indépendance des auteurs, mis à part les plus connus, était passée. Les auteurs étaient d’ailleurs de plus en plus astreints à signer des contrats les liant de manière contraignante à une maison d’édition.

Il faut relativiser la limitation de la liberté des auteurs et l’autocensure. Les maisons d’édition avaient conscience qu’il fallait un manga pour chaque goût et pour cela il fallait pouvoir proposer une grande variété de contenus. Les cas de censure réelle d’une série étaient rares et une fois que les cases marketings étaient cochées la liberté de ton restait grande : la violence, la romance, la fin du monde et bien sûr l’émerveillement pour les petites culottes, restaient encore des recettes miracles pour de grands succès. Les genres donnaient ainsi naissance à des variations, des sous-genres, des croisements inédits propres à attirer le lecteur jusqu’à brouiller les codes. Les auteures en furent le meilleur exemple. A l’époque précédente elles dessinaient des shôjô manga pour un public féminin mais progressivement leur lectorat devint plus mixtes et leurs séries moins axées sur un sexe plutôt qu’un autre. La division entre manga pour fille et garçon perdura mais perdit de sa pertinence, Rumiko Takahashi (Ranma ½) était considérée comme une auteure grand public dont les histoires, plutôt tournées vers la romance loufoque, attiraient autant les garçons que les filles.

L’évolution démographique marqua aussi l’heure de la naissance du seinen, les mangas pour adultes aux intrigues plus sérieuses et au dessin plus poussé. Le genre était apparu en 1973 et donnait à ses auteurs les lettres de noblesse du « manga sérieux ». C’était le manga des baby-boomers. Dans le même temps le manga d’information permettant de se faire une culture comme ce fut le cas avec Les secrets de l’économie japonaise, publié par la Nihon Keizai, un des grands succès de 1986. Ce nouveau genre permit aux maisons d’édition de réussir le tour de force de fidéliser des clients désormais devenus adultes en leur proposant un manga adapté à leurs besoins et à leur âge, quelque chose que la bande dessinée franco-belge n’est jamais réellement parvenue à faire.

L’impression générale de cette période est celle d’un emballement d’une machine industrielle qui ne connaît plus ses limites. Cet emballement voit s’accroître les échecs avec la disparition de nombreux hebdomadaires. Osamu Tezuka, le dieu du manga lui-même, voit son studio faire faillite, il n’était plus en mesure de gérer l’étendue de son activité entre toutes ses séries et leurs adaptations télévisées, tous ses assistants et partenaires. Il ne fut pas le seul dans ce cas. Lorsqu’il décéda en 1989, à la fin de l’époque Shôwa, une page semblait prête à se tourner, malgré les auteurs à succès, on ne retrouva plus une figure dominante de son ampleur. C’est que la multiplication des genres, des sou-genres, des croisements de niches fragmenta toujours plus le lectorat. Les années 90 représentent la fin des grands mangas fédérateurs dont Dragon Ball est un exemple. A par quelques exceptions de séries à longue durée de vie, la plupart des mangas s’adressaient désormais uniquement à leur niche prédéfinie par les éditeurs.

Le manga peut-il disparaître?

Après la disparition d’Osamu Tezuka on peut tracer une ligne séparant le manga depuis ses débuts et ce que devint ensuite le manga.

Globalement le manga a continué à être intimement lié aux évolutions démographiques du Japon. La chute constante de la natalité et le vieillissement qui va avec réduit constamment la taille du marché et pousse à une surenchère de nouveaux sous-genres (les années 2010 son par exemple marquées par l’Isekai, une sorte de manga basé sur l’escapisme dans un univers parallèle) et la multiplication des titres en concurrence féroce.

Il existe encore des grands mangas communs tels que One Piece mais ils sont souvent nés dans la période précédente. One Piece a commencé à être publié il y a plus de 20 ans. Des grands succès soudains comme Kimetsu no Yaiba en 2020 sont des produits finement étudiés pour créer l’engouement : du fantastique, un peu de gore et d’humour, une durée pas trop longue de la série pour fidéliser sans lasser etc.

Ce besoin constant de nouveauté oblige les éditeurs à explorer les recoins du monde à la recherche de leurs nouvelles pépites. Dans les années 90-2000, conventions de fanzines (dôjinshi) comme le Comiket étaient une pépinière à nouveaux talents, aujourd’hui la recherche s’est déplacée en ligne avec des mangas publiés en ligne qui reçoivent parfois l’honneur (après recrutement d’un vrai dessinateur professionnel) d’une publication officielle, ce fut le cas avec One Punch Man, un des grands succès des années 2010. Dans le même temps les éditeurs japonais lorgnent sur des auteurs étrangers, Coréens mais aussi Européens et quelques titres de mangakas français ont été publiés dans l’archipel comme Tony Valente et son Radiant.

La majorité des mangas se tournent aujourd’hui vers les nouvelles préoccupations de la société japonaise nées de la crise. Si on retrouve toujours les genres déjà enracinés, on recherche désormais aussi l’accomplissement de soi en dehors de la sphère professionnelle et les mangas centrés sur des hobbies sont toujours plus nombreux. Les mangas aux personnages féminins forts se multiplient accompagnant la crise du rôle masculin, mis à mal par la crise économique. Le manga est centré sur une multitude de vision de soi-même et de la place des individus déboussolés dans la société japonaise.

Dans le même le manga est devenu un produit culturel d’exportation et une vitrine permettant au gouvernement japonais de développer son influence culturelle, son soft power. La marque Cool Japan est venue renforcer cette utilisation diplomatique du manga. La conséquence directe est que puisque le manga donne une image du Japon à l’extérieur, cette image doit être contrôlée. L’autocensure ne s’est jamais démentie depuis les années 80 mais s’accompagne maintenant d’un souci officiel dans les médias et les autorités à surveiller les produits trop polémiques. Dans l’autre sens on a vu fleurir les mangas inspirés par le néo-nationalisme, voir carrément commandés dans ce but. Un manga comme Gate est sensé donner une image positive de la JSDF, armée humanitaire, qui lorgne sur le recrutement des fans de mangas.

Rien de tout cela ne vient cependant freiner le déclin, relatif, des grands éditeurs. Les magazines hebdomadaires sont voient leurs ventes chuter face aux locations et aux achats en ligne. Le piratage des séries est devenu aussi problématique et le gouvernement japonais fait la chasse à ceux qui mettent en péril la poule aux oeufs d’or. Le manga papier, toujours porduit de consommation de masse, devient cependant un média moins jeune et moins attractif que les animés qui sont plus innovateurs, et les jeux vidéos qui sont plus immersifs. Le manga papier fait parfois vieux, c’est le média des parents, voir des grands-parents. Les jeunes lisant les mangas papier sont parfois vus comme le rat de bibliothèque de la classe.

Existera-t-il toujours un manga dans les 30 années qui viennent? Certainement mais sous quelle forme? Et pour quel public? Cela reste à voir même si on peut se douter que le manga va continuer à coller aux évolutions et à l’identité changeante de la population japonaise.