N.B : cet article a été publié à l’origine sur le site Mr. Japanization en 2021. Il s’agit ici d’une mise à jour avec quelques changements sur la forme. L’article d’origine poursuit jusqu’à regarder la situation des geishas actuelles.

La geisha est l’un des personnages emblématiques du Japon même si ce que l’on croit savoir varie beaucoup d’une personne à l’autre. On voit encore des personnes persuadées que ce sont des prostituées de luxe, c’est faux mais pas tout à fait. On rencontre aussi beaucoup d’amoureux du Japon qui savent que ce sont surtout des artistes, c’est vrai mais pas tout à fait. Dans un cas comme dans l’autre la confusion est compréhensible, L’histoire des geishas est complexe et souvent ambiguë. Essayer d’avoir une réponse complète nous oblige à nous pencher plus en détail sur cette histoire et à voir comment elles sont devenues les icônes que nous connaissons.

L’apparition des geishas

Saltimbanques et courtisanes

On retrouve des portraits de femmes vivant de leur art déjà aux époques les plus anciennes, gravitant autour de la cour impériale, puis à l’époque Kamakura autour des élites guerrières. Il ne s’agit pas encore de geishas mais d’artistes, ou plutôt de saltimbanques, itinérantes ou sédentaires et pour qui la prostitution était un complément de revenus occasionel. Elles étaient éventuellement accompagnées d’hommes mais leurs modes de vie et leurs statuts étaient très différents. Les asobime et les kugustume étaient le plus souvent itinérantes sur les ports et les auberges, divertissant les clients sur les étapes. Les shirabyôshi par contre dansaient pour les banquets et les fêtes de la noblesse et des guerriers et étaient sédentaires. Leur nom leur venait d’un type de danse particulier où elles revêtaient des vêtements de cour masculin, un mélange des genre qui se retrouve à plusieurs époques au Japon.

Ces danseuses de renom se rapprochaient plus des courtisanes par leur connaissances des arts, de la littérature et de la poésie. Que ce soit les asobime ou les shirabyôshi, elles ne sont pas alors touchées par le rejet et l’opprobre morale. Dans le cas des shirabyôshi les plus connues, on les voit apparaître dans le récit guerrier du Heike Monogatari. La mère de Minamoto no Yoshitsune était ainsi une shirabyôshi réputée et plus tard le même Yoshitsune s’éprit de Shizuka Gozen, une autre danseuse. Comme la shirabyôshi Gio, concubine de Taira no Kiyomori, elles pouvaient même être issues de familles guerrières. Entre les shirabyôshi de l’époque Heian et les geishas de l’époque Edo il existe cependant encore une grande différence.

La principale de ces différences tient au contexte. Les danseuses des époques précédentes étaient relativement peu nombreuses dans un Japon où la seule véritable ville était Kyôto. Elles étaient libres de leurs mouvements et occupaient leur place dans la société. Cet état perdura jusqu’à la fin de l’époque Sengoku (XVI-XVIIe siècle). A cette époque, le développement des villes sous le château (Jôkamachi), mais aussi de grandes métropoles comme Osaka, menèrent à la première urbanisation du Japon. Dans les villes sous le château où vivaient de nouvelles catégories aisées de samurais et de marchands, le besoin de divertissements en tout genre allait de paire avec une époque de moeurs encore très libres. Il faut pour cela regarder le témoignage des paravents ornées du début du XVIIe siècle qui représentent Kyôto à la transition entre les Toyotomi et les Tokugawa. Les rues sont animées et la foule bigarrée.

Sur les berges des fleuves et aux abords de quelques temples comme le Kitano Tenmangu les spectacles sont nombreux et toutes les classes de la société sont à la recherche de plaisirs. Parmi ces plaisirs se développe le théâtre kabuki inventé, à partir du sarugaku (lui-même en partie inspiré par le shirabyôshi) par Izumo no Okuni. Okuni a inventé une forme de théâtre aguicheur et provocateur comme d’une forme d’art, ses imitatrices furent autant actrices que prostituées. Leur public était composé de marchands, de gens du peuple mais aussi d’austères samurais et de prêtres bouddhistes.

Le grand enfermement

C’est ce qui justifia l’intervention du tout nouveau shogunat Tokugawa. A partir des années 1610, Tokugawa Ieyasu impose un retour à l’ordre moral fondé sur une vision du confucianisme strict. Il faut alors remettre de l’ordre dans la société, remettre chacun à sa place dans sa catégorie, imposer le sobriété martiale aux guerriers. Cette moralisation passe par le contrôle des arts et des artistes. C’est à partir de ce moment que le kabuki commença à être réglementé pour devenir une génération plus tard un théâtre pratiqué exclusivement par des acteurs masculins. La femme dans l’ordre confucéen était une fille, une épouse et une mère. Les danseuses, musiciennes, courtisanes et simples prostituées étaient assimilées dans une même catégorie à contrôler.

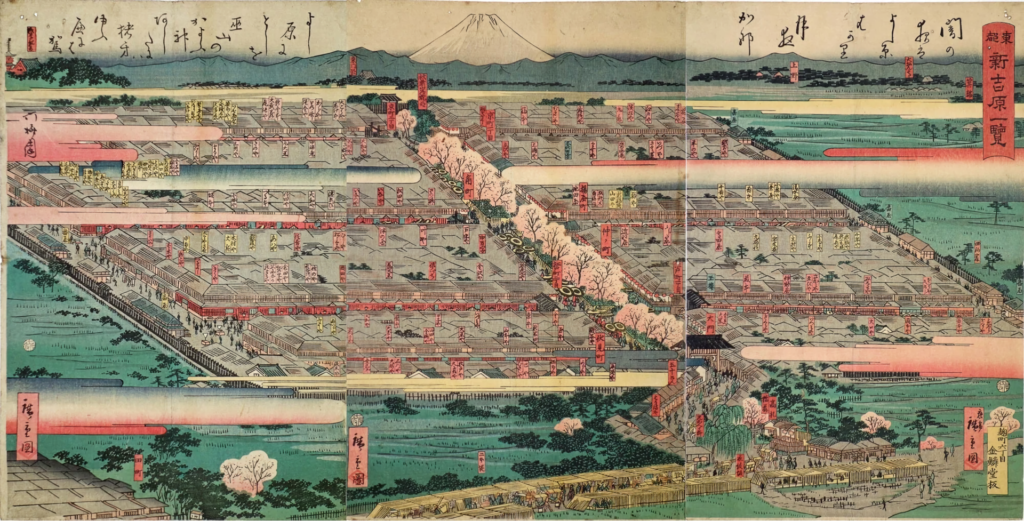

A défaut de les faire disparaître, leurs activités devaient être encadrées dans des quartiers de plaisirs (Yûkaku) dûment organisés. La nouvelle capitale guerrière, Edo, fut dotée d’un tel quartier en 1617. Yoshiwara (situé alors près de Nihombashi) accueillait des maisons de thé voisinant des maisons closes à proprement parler, on y trouvait toutes les catégories de la courtisane la plus réputée (une tayû) à la prostituée de bas étage officiant dans les allées sombres. Les maisons marchandes géraient ensemble le quartier et référaient à un commissaire (bugyô) nommé par le pouvoir. Le quartier était entouré de douves qui permettaient de contrôler le seul accès officiel bien gardé. Les femmes y entrant ne pouvaient plus en sortir, les hommes allaient et venaient. De tels quartiers furent fondés ensuite à Kyôto (Shimabara), Ôsaka (Shinmachi) et Nagasaki (surtout pour la clientèle des marchands hollandais). Les femmes artistes, ravalées au rang de marginales aux moeurs douteuses sont séparées de la société des gens de bien. C’est dans cet univers fermé que vont apparaître les geishas, mais pas en tant que filles de joie.

La première apparition du terme « geisha » désigna cependant une toute autre personne puisqu’il s’agissait d’un homme. Le geisha était au début du XVIIe siècle un artistes jouant d’un instrument qui travaillait au sein des maisons de plaisir. Son rôle était alors de divertir en attendant l’arrivée des courtisanes. Ce n’est que plus tard que ces danseurs et amuseurs furent remplacés par des femmes lorsqu’il fallut encore plus restreindre la présence des hommes dans le quartier réservé. Le terme geisha ne précise pas le sexe de l’artiste, c’est pour cette raison que dans les premiers temps on précisait onna geisha (femme geisha) quand il s’agissait d’une femme.

Le rôle de la geisha était alors uniquement de maîtriser la danse, les arts et le maniement du shamisen, ce rôle était séparé de celui de la courtisane. Il existait à Yoshiwara une nette hiérarchie entre les simples prostituées, les courtisanes de rangs divers et les accompagnatrices dont le rôle était précisement de ne pas faire d’ombre aux courtisanes. Elles se tenaient donc en retrait lors des banquets. Elles étaient elles-mêmes divisées selon leur rôle entre une tachikata qui était spécialisée dans la danse ou une jikata spécialisée dans le maniement d’un instrument de musique. A noter que le terme habituel de geisha n’était à l’origine utilisé qu’autour d’Edo (et ses apprenties étaient des hangyôku ou ôshaku) tandis qu’à Kyôto et Osaka on parlait de geiko (dont l’apprentie est une maiko, qui est généralement une jikata pour sa geiko qui est la tachikata) et il existait des différences notables de costume, de langage et de caractères entre les différentes régions du Japon.

La confusion avec les anciennes courtisanes comme les Tayû ou les Oiran est cependant compréhensible aux yeux d’aujourd’hui. Dans les deux cas on retrouvait les coiffures complexes, les kimonos luxueux et le fameux maquillage blanc à base de plomb (qui engendrait d’ailleurs des maladies). Sur le plan physique la différence est assez simple finalement, la courtisane portait le nœud de l’obi (ceinture de kimono) sur le devant et sa coiffure était complétée par de grands ornements en écaille de tortue. La geisha portait le nœud de son obi derrière, sa coiffure était moins complexe et elle portait généralement son shamisen, l’instrument de son art. Il existait bien sûr d’autres différences mais elles étaient moins faciles à repérer. L’autre différence était bien sûr que la courtisane vendait ses charmes (même s’il fallait y mettre les formes) tandis que la geisha vendait le service de ses arts (et éventuellement plus). La geisha et son art étaient étroitement liés à la culture urbaine d’Edo et au cadre restreint des yûkaku et ne se confondent pas avec les tayû bien plus connues et recherchées.

Vivre dans le monde flottant

En 1657, à la suite du grand incendie de Meireki, le shôgunat entreprit de rebâtir Edo selon un plan urbain repensé. Le quartier de Yoshiwara fut alors déplacé pour être recréé, plus grand, en dehors des limites de la cité, au-delà d’Asakusa dans ce qui devint le Shin Yoshiwara (Nouveau Yoshiwara même si le « Nouveau » disparut rapidement). Le nouveau Yoshiwara fonctionnait selon les mêmes règles avec cependant une différence de taille, il se trouvait désormais loin de sa clientèle. Pour se rendre au Yoshiwara en marchant il fallait pratiquement une demi-journée, moins en barque sur le fleuve, le trajet devenait une véritable expédition difficile à dissimuler. Les samurais et les marchands continuaient cependant à organiser des banquets où devaient officier les geishas. L‘éloignement devint un gêne et on commença à voir les geishas sortir des quartiers de plaisir pour travailler dans les ryôtei, de véritables restaurants de ville pour une clientèle aisée et disposant de pièces de banquet à l’étage.

Progressivement les geishas travaillant dans ces restaurants de luxe restèrent en dehors du Yoshiwara pour s’installer dans des quartiers réputés pour leur vie nocturne comme Fukagawa et Yanagibashi. Les deux quartiers en vinrent d’ailleurs à développer une identité particulière et une rivalité professionnelle. Les geishas de Fukagawa, surnommées des tatsumi geisha, se reconnaissaient au port du manteau haori et des geta (sandales de bois masculines) avec les pieds nus. Elles se plaisaient à incarner l’entousiasme et la fierté, se considérant comme les défenseuses d’un « esprit d’Edo » plein de gouaille face aux geikos, les fleurs de Kyôto. Autrefois reléguées à l’arrière plan, les geishas devaient désormais assumer le rôle de divertissement qui appartenait aux courtisanes. Leur rôle était toujours de divertir par leurs chants et leurs danses mais aussi de servir le client et de le charmer par leurs poèmes et leur culture. Les clients de ces restaurants étaient des personnages instruits payant des fortunes pour être divertis, les geishas se devaient de maîtriser la culture classique, poésie, histoire, littérature etc.

La geisha était une femme instruite, son succès dépendait de sa capacité à entretenir une conversation intéressante dans un groupe d’intellectuels. Comme leurs prédecesseures, ces geishas pouvaient entretenir des relations intimes avec certains de leurs clients. Les geishas de quartiers moins prestigieux pouvaient entretenir discrètement des relations intimes avec certains de leurs clients pour augmenter leurs revenus. Les geishas plus réputées et ayant des habitués privilégiés, comme protecteurs, danna, qui subvenaient à leurs besoins mais cela relevait d’un choix de la geisha qui disposait d’une autonomie que n’avaient pas les courtisanes enfermées dans le yûkaku.

C’est durant le XVIIIe siècle que les geishas devinrent les championnes de la culture urbaine de l’époque Edo à la place des courtisanes. Elles prirent alors l’apparence que nous connaissons avec leurs grands kimonos furisode (à larges manches), leurs coiffures et leurs codes de couleur. On les retrouve ainsi représentées par les grands maîtres des estampes comme Utamaro. Elles incarnaient une élégance subtile basée sur la suggestion et un jeu de séduction codifié. Par exemple les coiffures complexes des geishas pouvaient laisser échapper une mèche folle qui évoquait des activités plus échevelées. Le col tombant de leurs kimonos suggérait le moment où elles quittaient leurs vêtements. Autant de détails qui provoquaient la fascination du spectateur. La geisha se devait de faire preuve de vivacité d’esprit, d’éducation et de détachement envers l’amour. Ce détachement naissait de l’acceptation de la brièveté des sentiments, de la mélancolie des amours passés et de la résignation sur leur sort. La plupart avaient d’ailleurs des histoires personnelles tristes, ayant souvent été achetées à des familles pauvres pour être formées dans des maisons de thé okiya. Il fallait pouvoir dissimuler les larmes sous un masque de frivolité, avoir eu le cœur poli par les souffrances pour acquérir plus de profondeur. C’est ce que l’on appelait l’Iki.

L’idée de l’amour (toujours perdu et recommencé) et des relations sexuelles était central dans l’art et l’esthétique des geishas, hérité des traditions existantes depuis l’époque des shirabyôshi. La cérémonie qui faisait passer la maiko (l’apprentie) au rang de geisha n’était autre que sa perte de virginité, vendue aux enchères à un danna. Cette cérémonie, le mizuage, était un grand évènement mais indiquait moins un statut de prostituée et plus un rite de passage qui contribuait à donner à la nouvelle geisha l’état d’esprit du Iki. La prostitution n’était cependant pas exclue, il n’était pas rare que les geishas entretiennent des relations tarifées avec des clients habituels au premier rang desquels leur protecteur, le danna. Celui-ci finançait le mode de vie nécessairement dispendieux de sa protégée dont il tirait un grand prestige pour sa richesse et sa générosité autant que de jalousie pour avoir une telle femme à ses côtés. Un bon danna devait aussi savoir concilier ces dépenses somptueuses avec les dépenses de sa famille sans se ruiner, le fait qu’il soit déjà marié et souvent plus âgé n’entrait pas en ligne de compte. Les relations intimes allaient de soi mais n’étaient pas obligées.

Il n’y avait pas de code professionnel régentant les conduites des geishas, il existait donc des artistes pratiquant une prostitution occasionnelle, cela devait cependant rester discret car la prostitution était interdite par la loi en dehors des quartiers officiels. Le souci de moralité n’avait pas disparu au sein du shôgunat et en 1842, les réformes de l’ère Tenpyô menèrent à l’interdiction pure et simple de la prostitution et à la fermeture des quartiers des plaisirs, ils rouvrirent cependant dès 1851 avec le relâchement inévitable. Il existait aussi un bon nombre de femmes se proclamant geishas mais sans toutes les compétences artistiques et pour qui la prostitution était la principale source de revenus, on parlait de machi geisha, geisha des rues. Le gouvernement du shogun faisait d’ailleurs la chasse à ces femmes, en 1843, 900 d’entre elles furent raflées à Edo pour être enfermées à Yoshiwara. Figure de l’élégance de l’époque Edo, les geishas n’allaient cependant pas tarder à devenir des gloires nationales durant l’époque Meiji.

L’apogée des geishas

Shamisen et révolution

L’univers des geishas se trouva fortement mêlé aux luttes politiques de la fin de l’époque Edo, d’une certaine manière c’était logique, les maisons de thé étaient des lieux fermés qui pouvaient être loués pour des repas accompagnés par des geishas. C’était l’endroit rêvé pour les samurais pour discuter politique loin des oreilles indiscrètes. A Kyôto, Gion était devenu le quartier des geiko, de nombreux samurais partisans de la restauration impériale s’y rencontraient pour y échanger leurs plans et leurs idées. En parallèle, les partisans du shogun se retrouvaient dans les quartiers de ryôtei d’Edo. Parmi les partisans du Sonnô Jôi (« Expulser les barbares, révérer l’empereur ») de nombreux samurais avaient pour maîtresses des geishas. Kido Tadayoshi, un des pères du Japon Meiji, resta connu pour sa relation avec la geiko Ikumatsu, qui le cacha de la milice du shogun en 1864, ils se marièrent après la restauration Meiji.

Même après la chute du shogunat, les geishas conservèrent leurs opinions et les nouveaux maîtres du Japon ne furent jamais bien les bienvenus dans les maisons de thé d’Edo qui avaient soutenu le camp adverse. Une conséquence fut qu’un grand nombre des nouveaux hommes politiques du Japon moderne entretenaient des liens rapprochés avec le demi-monde des geishas et il n’était pas rare qu’ils entretiennent des concubines, mekake, ayant un passé de geisha, comme le premier ministre Itô Hirobumi avec Kawakami Sadayakko (dont le nom d’artiste finissant en -yakko révélait l’origine de geisha de Fukagawa où il était courant). Ces anciennes geishas devenues concubines ou épouses légitimes devinrent des personnalités pouvant disposer d’une influence et faire les modes. La geisha de renom devint ainsi un personnage protégé qu’il fallait nettement différencier de la prostituée ou de la courtisane.

A la fin de l’époque Meiji, la geisha devint un modèle de féminité et de délicatesse, une spécificité japonaise inimitable par l’étranger. Le Japon de cette époque adoptait le nationalisme à l’occidentale et cherchait à définir les caractères purement japonais. Les arts et l’esthétisme des geishas furent célébrés comme la quintessence de la beauté japonaise, de la femme japonaise dans ce qu’elle avait de plus pur, débarrassé de toute connotation sexuelle. L’image romantique de la geisha était d’autant plus utile qu’elle était connue en Europe où elle incarnait l’exotisme d’un Japon traditionnel à travers les estampes ou les récits de voyageurs. Le port de Yokohama avait d’ailleurs vu s’ouvrir son propre quartier des plaisirs dès 1861 à l’ouverture même du port. La geisha devint non seulement protégée mais fut glorifiée au même titre que les cerisiers en fleurs.

C’est d’ailleurs à cette époque que furent fondés la plupart des festivals de danses des geishas comme le festival de Miyako à Kyôto en avril. Les geishas, elles-mêmes gagnées par le nationalisme, célébrèrent par leurs poèmes et leurs danses les valeureux soldats japonais et furent invitées aux célébrations des victoires comme en 1905, après la défaite de la Russie. En 1912, certaines furent même présentes lors de la cérémonie d’intronisation de l’empereur Taishô, célébrant l’évènement face aux portes du palais. Dans le même temps les geishas étaient omniprésentes dans les représentations, les romans et jusque dans les publicités. Figure de cette célébrité, la geiko Manryû vit son portrait reproduit à l’infini sur des cartes postales destinées au soldat. Elle devint la « plus belle femme du Japon » dont le nom fut chanté et utilisé dans des publicités, elle défraya la chronique par son mariage romantique avec un diplômé de la prestigieuse université impériale et resta une référence jusqu’à son décès en 1973.

Photo d’un groupe de jeune geisha souriante, comme à l’époque des estampes, les représentants de belles geishas étaient toujours très populaires, source : pinterest.

Les dessous peu reluisants d’un âge d’or

Il existait pourtant une grande différence entre l’image encensée de la geisha et ses réalités. Il existait bien sûr une catégorie de geishas célèbres vivant de leur art, une sorte d’aristocratie du métier, mais elle ne doit pas cacher que la plupart des geishas étaient loin de correspondre au modèle idéalisé. Officiellement les geishas étaient d’ailleurs rangées au même rang que les prostituées, elles devaient disposer d’une licence de prostituée en plus de leur licence de geisha et elles étaient soumises aux mêmes contrôles médicaux. La nouvelle morale japonaise imitée de l’Europe les fit rentrer dans la catégorie des femmes de mauvaise vie, sauf pour celles qui étaient protégées. De nombreuses courtisanes et prostituées s’étaient d’ailleurs reconverties après la fin de l’époque Edo en se rebaptisant geishas pour se donner un vernis de respectabilité. Certaines renonçaient totalement à la prostitution mais la plupart continuèrent à l’exercer discrètement par manque d’alternatives. La pauvreté continuait à drainer son lot de filles des campagnes ou même de filles d’anciens samurais, vendues par leurs familles, vers les villes où elles étaient formées rapidement (ou pas du tout) avant de les qualifier de geishas et les mettre au travail.

Il n’existait pas de contrôle ou de diplôme pour vérifier les compétences artistiques et les mœurs, un grand laisser aller régnait. On les baptisa de noms divers et méprisants comme makura geisha (geisha d’oreiller) et on vit apparaître les onsen geisha qui divertissaient les hôtes dans les petits villages d’onsen à la campagne. Elles étaient forcément moins sophistiquées que leurs sœurs des villes et ne bénéficiaient pas de l’aura de la geisha modèle. Le nombre de geishas explosa, passant de 25 000 en 1895 à plus de 80 000 en 1905, la plupart d’entre elles recourant à la prostitution de manière plus ou moins discrète. Dans les années 1920-1930, cette situation empira alors même que des geishas étaient expédiées sur le continent pour servir les officiers de l’armée impériale. Il faut dire que la clientèle aussi avait changé, beaucoup de Japonais de l’époque ne comprenaient pas grand-chose aux codes et à la subtilité de l’Iki ou ne s’en souciaient guère, préférant des spectacles plus crus et méprisant celles qui étaient désormais considérées comme des femmes perdues. Il existait un idéal de la geisha célébré qui correspondait parfois à la réalité mais dans la majorité des cas la geisha réelle était devenue une femme réprouvée, rarement à la hauteur de son image, déclassée.

Les geishas au musée

Redéfinir le rôle des geishas

Cette situation s’acheva en même temps que la deuxième guerre mondiale. La défaite du Japon impérial et l’occupation américaine avait entraîné la fin d’une idéologie nationaliste dont les symboles furent bannis par les vainqueurs. La geisha, symbole d’une prétendue supériorité féminine japonaise, fut considérée par l’occupant comme le reliquat d’une nostalgie subversive et cessa d’être mise en avant. Les liens entre le monde politique ou industriel influent et le demi-monde des geishas furent défaits et ces dernières ne retrouvèrent jamais leur influence culturelle même si dans les années 70, le premier ministre Tanaka Kakuei fut contraint à la démission par des scandales dont l’un impliquait une geisha. La geisha devint le symbole du passé dont les traditions semblaient archaïques et dont la séduction n’était plus en phase avec les goûts de l’époque tandis que les « panpan girls » accostaient les G.I en permission.

C’est aussi dans l’après-guerre que le lien entre geishas et prostitution fut finalement coupé pour revenir à une situation plus proche des origines du métier. En 1958, le Japon rendit illégale la prostitution et ferma ses quartiers des plaisirs, Yoshiwara avait déjà perdu son aura depuis la fin de l’époque Edo mais ne tourna le dos à son passé qu’à ce moment. Il est difficile aujourd’hui d’y trouver une quelconque trace en s’y promenant en dehors d’un petit sanctuaire shintô qui servait autrefois aux pensionnaires du quartier. Les geishas redevinrent des artistes et seulement éventuellement des maîtresses. Les geishas travaillent désormais sous un statut indépendant en lien avec une okiya qui fait office d’agent, le système de la dette ayant été aboli. A Kyoto, ville restée au plus proche de la tradition, les apprenties, « maikos », vivent en internat dans l’okiya où elles sont formées à partir de 16-17 ans. Les jeunes filles ont l’obligation légale de terminer leur scolarité au collège avant de se dédier à l’apprentissage de ce métier. Le passage du statut de maiko à geiko se fait durant l’année des 20 ans de la maiko.

Vingt ans étant l’âge de la majorité au Japon, il symbolise le passage de l’enfance à l’âge adulte, ce dernier amenant de plus grandes responsabilités au sein de la communauté et durant les banquets. Ce moment crucial, nommé « erikae » (« le retournement du col ») a lieu avec l’approbation des aînées et professeurs qui jugent si la maiko a acquis suffisamment d’expérience et de capacités artistiques pour devenir professionnelle. Les geishas sont indépendantes, souvent réunies en associations professionnelles, mais sont parfois soutenues financièrement par un danna. La moralité des geishas étant un sujet avec un lourd passif historique, les apprenties résident en internat dans leur okiya où aucun homme n’a le droit d’entrer, hormis l’habilleur qui les aide à revêtir leur tenue pour les soirées. Le choix de leurs relations amoureuses est entièrement personnel, une femme mariée peut d’ailleurs continuer à exercer selon les circonstances (c’est par exemple chose possible à Tokyo mais pas à Kyoto). Progressivement le métier s’est codifié de manière de plus en plus disciplinée, recentré sur la pratique d’un répertoire fixe focalisé sur la pratique du shamisen (et d’autres instruments comme la flûte et le tambour), de la danse ainsi que d’autres arts comme la cérémonie du thé, la calligraphie, l’ikebana.

Les geishas et le XXIe siècle

Les geishas actuelles sont devenues un élément du patrimoine culturel japonais. Elles sont généralement associées à la ville de Kyôto comme ornement de l’ancienne capitale, alors qu’elles sont apparues et prospérèrent à Edo/Tôkyô. Kyôto compte cinq quartiers différents (Gion Higashi, Gion Kobu, Miyagawachô, Pontochô et Kamishichiken) mais il existe des geishas en petit nombre dans d’autres villes du Japon comme à Kanazawa, à Tôkyô elles restent associées au quartier d’Asakusa qui fut jusque dans les années 1920 le quartier de la vie nocturne tôkyôïte avant d’être supplanté par Shinjuku. Il existe aujourd’hui environ 2000 geishas en activité. N’étant plus enfermées dans leurs okiya, les geishas sont désormais liées à des kenban qui recrutent la geisha et le hokan (l’amuseur masculin qui souvent introduit et assure l’intermède) et assure aussi parfois la formation des maikos.

La patrimonialisation des geishas amena un renouveau dans le recrutement, on compte aujourd’hui près de 100 maikos à Kyôto seulement alors que le chiffre était tombé à 25 à la fin des années 60. Les geishas sont cependant redevenues à la mode au Japon dans les années 2000 avec pour effet l’afflux des foules de touristes, notamment étrangers, à Gion, où ils perturbent l’activité des dernières geishas au point d’avoir été interdit d’accès en 2024. Cela a aussi entraîné un glissement de l’attention se focalisant sur les apprenties, les maikos, plutôt que sur leurs aînées, plus jeunes, vêtues de kimonos plus colorés, portant des coiffures moins empesées, elles attirent plus le regard amateur. Présentées comme ambassadrices de Kyôto et du Japon dans le monde elles sont en quelque sorte dépossédées de la profondeur de leur métier au profit d’une simple image commerciale. La geisha artiste, entrée au musée, reste cependant un objet d’érotisme attirant les étrangers par son exotisme et les Japonais par l’aura de pureté. Une pureté de la tradition mais aussi pureté physique qui reste un attrait pour beaucoup d’hommes japonais.

Les geishas actuelles sont devenues des pièces de musée vivantes, conservatoires des arts traditionnels mais ne sont pas forcément en accord avec l’esprit de l’iki qui animait leurs aînées des siècles passés. Elles n’en restent pas moins merveilleuses.

Pour en savoir plus : Mineko Iwasaki et Rande Brown, 2003, Ma vie de geisha. (Mineko Iwasaki fut une geisha renommée dans les années 1970). Kyoko Aihara, 2001, Geisha : une tradition vivante. Pierre-François Souyri et Philippe Pons, 2020, L’esprit de plaisir.