Les estampes sont devenues depuis longtemps le symbole même de l’art japonais. La Grande Vague de Kanagawa par Hokusai fait sans contexte partie du panthéon des grandes oeuvres de l’histoire mondiale. On estime que 200 000 estampes japonaises sont conservées dans les musées étrangers, sans compter les collections privées, en faisant l’objet d’art japonais le plus répandu au monde. Les estampes sont aussi le marqueur d’une époque, celle d’Edo, dont elles permettent de comprendre un peu mieux la grande vitalité et la diversité en plongeant dans les avenues bruyantes de la métropole. Tout cela n’est cependant pas visible au premier coup d’oeil et mérite une explication.

Le monde des estampes

Un support : les oeuvres imprimées

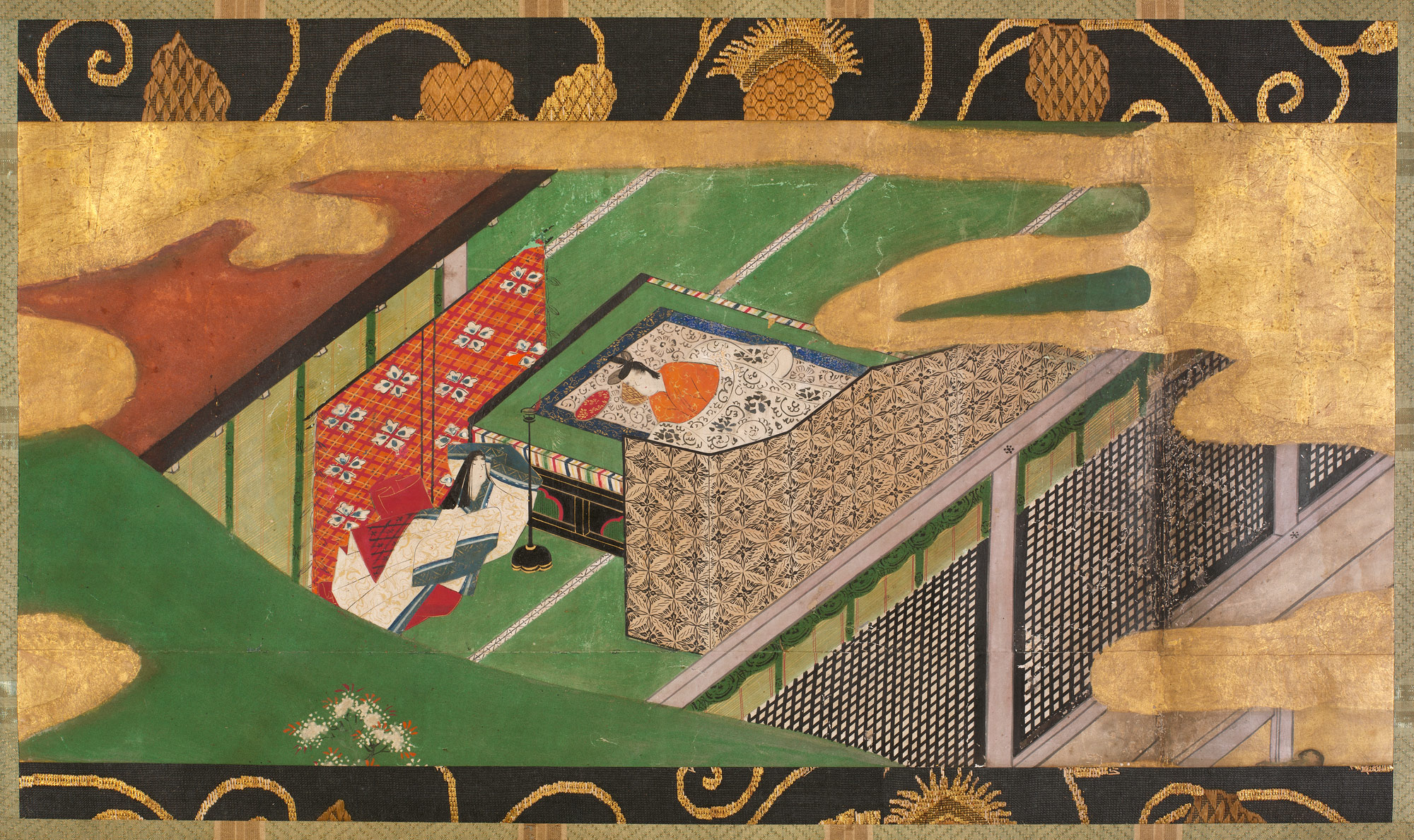

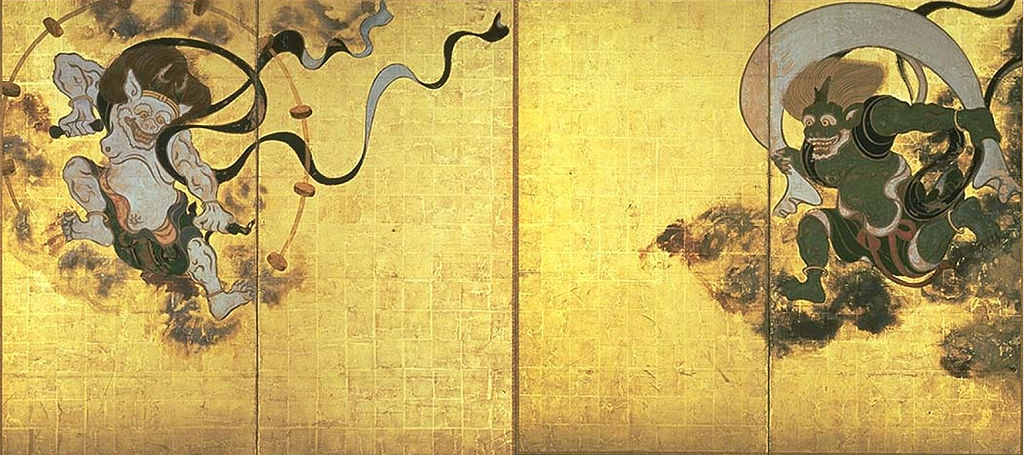

Les estampes ne font pas partie de la peinture japonaise traditionnelle. Les oeuvres de la peinture japonaise prennent la forme de rouleaux kakemono ou de grands paravents et portes fusuma ornées. Cette peinture, qui trouvait ses origines dans l’époque Heian, était profondément imprégnée par la culture chinoise du continent. Réalisée par des lettrés, elle véhiculait les valeurs et la morale confucéenne tandis que les moines produisaient des oeuvres bouddhistes représentant leurs croyances. D’autres représentations illustraient les rouleaux d’oeuvres littéraires et religieuses. Il s’agissait d’oeuvres de grand prix qui étaient commandées et collectionnées par la cour de Kyôto, sa noblesse et les grandes familles guerrières. Pour parler de cette peinture, qui s’est surtout développée à partir de l’ère Muromachi, on utilise le terme de yamato-ê (images japonaises).

Les estampes étaient par contre des illustrations marchandes. Elles sont aujourd’hui exposées, encadrées et admirées mais à l’époque Edo il s’agissait d’une marchandise courante. Elles terminaient régulièrement dans les déchets ou au fond d’un tiroir au même titre qu’un vieux magazine oublié. Aux yeux des élites de l’époque l’estampe relèvait moins de l’art (bijustu) que de l’artisanat (kôgei), c’est pour cette raison que l’on ne trouve pas de commentaire ou de critique faites à l’époque Edo, les penseurs confucéens de l’époque Edo ne prenaient tout simplement pas au sérieux cette forme d’art populaire. Pour la même raison, les artistes d’estampes qui nourrissaient l’ambition de la reconnaissance officielle produisaient aussi de vraies peintures sur commandes.

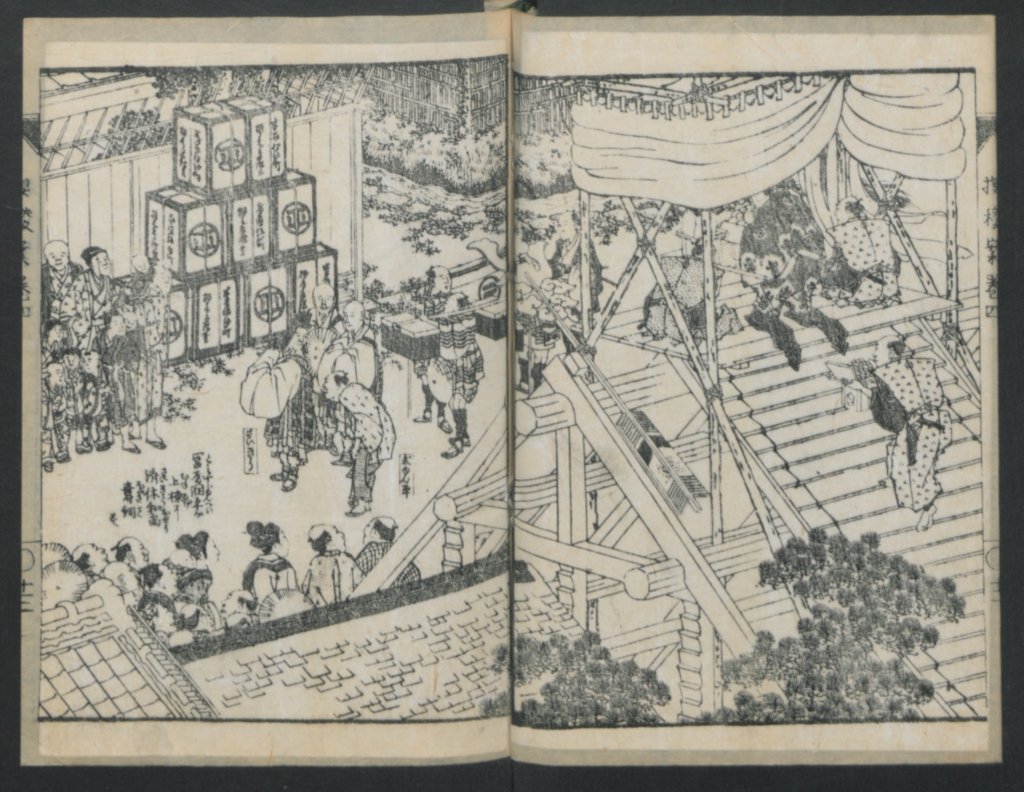

Les estampes prennent la forme de feuilles indépendantes de formats variés (ôban chûban, hosoban etc.) parfois réunies en dyptiques ou tryptiques et même en séries comme les vues du Mont Fuji d’Hokusai. Ce sont aussi des illustrations accompagnant des poèmes et textes, parfois mélangées au texte même. A la différence des rouleaux illustrés qui étaient dessinés et peints, les estampes étaient imprimées. La technique existait avant l’époque Edo mais elle n’a été adaptée pour une production large que dans la première moitié du XVIIe siècle. Il s’agit alors encore d’une impression sur plaques de bois, généralement du cèdre japonais mais l’essence dépendait aussi de la valeur de ce qui était produit : édition de prestige ou impression à grand tirage, l’avarice ou l’enthousiasme des éditeurs entrait aussi en ligne de compte. Malgré la qualité du bois, l’impression entraînait l’usure de la plaque qui devait être regravée, en moyenne au bout de 20 à 30 impressions.

Produire des estampes était donc un travail d’équipe avec quatre personnages centraux : l’éditeur (hanmoto), l’illustrateur (êshi ou gakô), le graveur (horishi) et l’imprimeur (surishi). C’est d’ailleurs sans compter l’auteur du texte et même son copiste (hikkô) dont on dirait aujourd’hui qu’il mettait en forme le texte selon une calligraphie facile à réaliser par le graveur. Les auteurs avaient d’ailleurs tendance à préférer illustrer eux-mêmes leurs textes à la fois pour garder le contrôle de leur oeuvre et en réduire le coût. Ils n’en avaient cependant pas toujours la capacité, permettant ainsi des collaborations (par exemple entre Takizawa Bakin et Hokusai avant que ceux-ci se fâchent). Lorsque l’illustrateur produisait un dessin il n’était encore qu’en noir et blanc. Cet original, le shita-ê, était collé à une plaque de bois puis gravé. Les dessins originaux étaient donc détruits et ce que l’on appelle un original est en fait une impression sur plaque de bois (par opposition à une impression contemporaine). Quelque shita-ê ont survécu mais il s’agit plutôt de hasards.

Cette première impression de lignes était en noir et blanc, d’autres plaques de couleurs étaient gravées (une plaque par couleur) et imprimées à la suite pour compléter l’estampe en couleur. Selon le type de bois de la plaque, sa porosité et le savoir-faire du surishi, il était possible de réaliser des dégradés de couleur. L’alignement des différentes plaques était assuré par des lignes de repères, les kentô. L’êshi supervisait généralement la gravure et la couleur menées par des artisans qu’il connaissait et qui comprenaient ses intentions mais ce n’était pas une obligation, l’oeuvre appartenant à l’hanmoto, il avait le dernier mot. On parle donc de séries plutôt que d’oeuvres. Une oeuvre pouvait être réimprimée selon son succès tant que les plaques pouvaient être regravées. Les artistes pouvaient reproduire leurs oeuvres en y introduisant des modifications, l’horishi pouvait choisir d’autres couleurs, ce qui qui explique que plusieurs versions existent d’estampes célèbres sans pour autant qu’elles soient considérées comme fausses.

La production des estampes est liée à un modèle économique, celui des éditeurs hanmoto, mais avant tout c’est aussi le produit et le mode d’expression d’une époque qui se démarque de tout ce que le Japon avait pu connaître avant : la société urbaine d’Edo.

Une époque : la naissance des estampes dans le melting pot d’Edo

Les estampes sont un phénomène lié à une époque, la période Edo. Il n’existait pas d’estampes avant cette époque d’une part parce que la technique n’était pas maîtrisée mais aussi parce que les évolutions artistiques et sociales d’Edo ont rendu cette activité possible et rentable. Les peintres et les illustrateurs des époques précédentes appartenaient aux élites : il pouvait s’agir de lettrés, aristocrates, guerriers, moines, qui réalisaient des oeuvres destinées à leur cercle. A partir de l’époque Muromachi on vit aussi se former des écoles de peintures, des professionnels vivant des commandes des mêmes élites et reconnus officiellement comme fournisseurs de celle-ci. La plus connue de ces écoles était l’école Kanô qui connut ses propres évolutions mais restait dans les canaux officiels, ils devinrent ensuite les fournisseurs du shogunat Tokugawa.

La fin du Sengoku Jidai avait cependant vu l’apparition de nouveaux courants artistiques et intellectuels favorisés par les grands changements politiques, la mobilité sociale et la recherche d’expression de goûts personnels. Le régime des Toyotomi favorisa ces styles qui perdurèrent durant la première décennie du XVIIe siècle, durant la transition vers le pouvoir absolu des Tokugawa, on parle de yuge. Parmi ces innovations on trouve ainsi les paravents Rakuchu Rakugai-zu, des vues aériennes de Kyôto extrêmement détaillées. Les représentations des rues bondées où les passants vaquaient à leurs activités quotidiennes et à leurs plaisirs fit naître une peinture de genre qui n’existait pas auparavant. Le plus célèbre de ces paravents, appelé la « version Funaki » a été réalisée vers 1614 par Iwasa Matabei (un personnage haut en couleur, fils d’Araki Murashige qui avait trahit Oda Nobunaga). De telles représentations furent ensuite réalisées pour représenter Edo, la capitale naissante des Tokugawa.

Ces oeuvres connaissaient un grand succès auprès de l’élite guérrière et la peinture de genre sur paravent élargit rapidement son répertoire aux scènes de rues et plus particulièrement les scènes de courtisanes, des quartiers des plaisirs et des théâtre, ce que l’on baptisa du nom d’ukiyo (le monde flottant). On retrouve alors déjà les thèmes essentiels de l’estampe : les beautés, les scènes de genre et la violence, dans le Yamanaka Tokiwa Monogatari Emaki (un rouleau illustré), Matabei représente ainsi dans les détails la mort sanglante de dame Yamanaka Tokiwa, la ligne est claire, les personnages expressifs. Matabei est ainsi crédité comme le grand ancêtre de l’ukiyo-ê (l’image du monde flottant), il n’était pas le seul puisque un bon nombre d’artistes officiels reconnus en réalisèrent de manière anonyme à la fois pour s’essayer au genre mais aussi pour profiter de la mode pour accumuler les commandes.

Parallèlement à Kyôto, les grandes maisons marchandes spécialisées dans l’illustration (Tawaraya Sôtatsu était ainsi à la base un peintre d’éventail) reprenaient les innovations de l’époque précédente dans un style qui fut bien plus tard appelé le style Rinpa, un style décoratif innovant. La première moitié du XVIIe siècle vit cependant un glissement important dans l’histoire du Japon, Edo, capitale des shôguns, devint rapidement le coeur politique et économique du Japon, attirant à soi les hommes et les activités tandis que Kyôto entrait en déclin. Il fallut encore un siècle pour que Edo surpasse Osaka mais à Kyôto les grandes maisons marchandes finirent par mettre la clé sous la porte, faute d’une clientèle assez riche (l’aristocratie était alors très appauvrie), ou par déménager vers le Kantô, emportant avec soi son style et son savoir-faire.

Le grand incendie de Meireki en 1657, qui détruisit une grande partie d’Edo, contribua paradoxalement à renforcer le poids de la ville. Les manoirs et palais détruits appartenant aux daimyôs durent être reconstruits, favorisant l’afflux d’artisans spécialisés dans le luxe des élites. Ces mêmes artisans furent ensuite débauchés pour reconstruire les demeures d’une bourgeoisie marchandes très aisée et désireuse d’imiter le style des élites, c’est à ce moment là que le style sukiya (sols de tatamis, porte de papiers, le style de la pièce japonais que nous connaissons) se « démocratisa ». Il fallut aussi reconstruire les théâtres et le quartier des plaisirs qui fut bientôt déménagé au Shin-Yoshiwara, renaissant plus luxueux et attractif que jamais. Tout cela favorisa une intense production artistique pour orner les demeures, fournir guerriers et marchands. Il en naquit une nouvelle culture urbaine où les artistes n’étaient plus des membres des élites mais des artisans s’adressant à une clientèle bourgeoise aisée qui avait ses propres goûts et intérêts différents de ceux des guerriers. Signe des temps, la célèbre école Kanô avait ses écoles de ville, les machiganô, produisant des oeuvres pour la classe marchande par des artistes de seconde zone (qui espéraient être un jour promus dans les ateliers supérieurs)

Dans ce nouveau milieu, la population d’Edo était déjà très alphabétisée (avec des estimations dépassant les 50%) s’expliquant par la présence de la classe guerrière éduquée dans les classiques confucéens mais aussi une vaste classe marchande lettrée et d’écoles en ville. Cette population d’Edo (peut-être déjà 800 000 habitants à la fin du XVIIe siècle) était à la recherche de divertissements et de plaisirs, de modes et de moyens d’exprimer sa richesse. Ce besoin se manifesta par le développement de Yoshiwara mais aussi celui des théâtres kabuki et enfin par la production littéraire. Pour illustrer leurs livres, les éditeurs commencèrent à engager des illustrateurs bon marché mais pas sans passé. Ogata Kôrin par exemple était le fils d’une famille de grands marchands de Kyôto ruinés et installés à Edo, il apporta avec lui la culture de l’ère précédente. Plusieurs artistes d’estampes passèrent dans leur jeunesse par les ateliers de l’école Kanô avant de bifurquer vers une carrière « moins prestigieuse ». D’autres comme Hishikawa Moronobu, venaient du Kantô mais avaient appris leur art des peintures de genre. Ce même Moronobu est considéré comme le premier ukiyo-êshi, peintre d’images du monde flottant. Edo était un véritable melting pot artistique et culturel où naquit le juteux business de l’édition.

Un business : le monde de l’édition

On l’a compris, les estampes font partie d’un business. Le but ultime de l’hanmoto était bien entendu de vendre ses livres et ses illustrations. Un business pas si juteux que cela d’ailleurs puisqu’il fallait en tirer un bénéfice après avoir payé la foule des personnes impliquées dans leur réalisation. Dans le contexte de la ville d’Edo nous sommes face à un véritable petit monde de l’édition avec ses codes et ses tendances. Il a été estimé qu’un millier d’éditeurs ont été en activité durant la période Edo, la très grande majorité d’entre eux à Edo. Ils étaient situés surtout près de Nihombashi, non loin des théâtres kabuki, ainsi que près de Yoshiwara, le quartier des plaisirs. La plupart avaient un magasin avec pignon sur rue où les livres et estampes étaient exposées comme dans une librairie contemporaine.

Ils se diversifiaient aussi sur d’autres produits comme des éventails imprimés ou d’autres décorations. Si la majeure partie de leur clientèle était résidente à Edo, ils vendaient aussi à des visiteurs d’autres régions et des colporteurs qui revendaient leurs estampes jusque dans les campagnes. Les villes de domaines provinciaux ne produisaient pas, ou peu, leurs propres livres, et s’en faisaient parvenir depuis les villes via les manoirs seigneuriaux (yashiki) à Edo. En dehors d’Edo seule Osaka avait une activité d’édition notable. Cette concentration favorisait évidemment les artistes installés dont le nom faisait vendre, comme Hokusai (raison pour laquelle il changea si souvent de nom d’artiste). Un best-seller de l’époque pouvait être édité jusqu’à 30 000 exemplaires (en plusieurs éditions). La production annuelle selon les époque a pu dépasser les 100 000 estampes.

La principale différence avec l’édition contemporaine de livres était l’absence de droits d’auteurs. L’absence de droits d’auteur rendait le risque d’éditions non autorisées courant. Une série d’estampes éditées à Edo pouvait être « piratée » par un concurrent d’Osaka sans que cela soit légalement punissable. Les hanmoto prenait soin de marquer leurs livres et leurs estampes du logo de la maison afin de l’authentifier. De manière générale les auteurs des textes illustrés n’étaient pas des écrivains professionnels dans le sens où ils avaient toujours une activité supportant financièrement leur passion de l’écriture. L’hanmoto acceptait de publier leurs textes et leur remettait un « cadeau » servant de paiement. Les êshi, eux, étaient payés pour leur travail mais n’avaient ensuite pas de revenus liés à droits d’auteurs, là encore certains avaient des activités professionnelles mais ils vivaient sinon dans les basses classes de la société. Les récits et journaux privés d’époque suggèrent cependant que les artistes pouvaient « arrondir » leurs mois avec des illustrations de promotion (de la publicité), de représentation (face à un public connaisseur) et recevoir des cadeaux.

Des auteurs et des illustrateurs vivant de leur art n’apparurent réellement qu’à la fin du XVIIIe siècle comme Kyôkutei Bakin. Si une estampe devait être regravée, modifiée ou rééditée dans une nouvelle série, l’auteur pouvait être de nouveau payé pour le travail supplémentaire. Toutes les estampes n’étaient pas d’une égale valeur, les premières 20-30 impressions étaient plus précises et donc réalisées sur un papier de meilleure qualité et vendues plus chères (pour une clientèle fortunée) que les impressions suivantes réalisées alors que la plaque d’impression avait déjà une usure, plus on avançait dans l’impression, plus la qualité et le prix baissaient. Si l’hanmoto devait réaliser une série « de prestige » le nombre d’impression pour une même plaque était limité, le nombre d’impression plus réduit entraînait un prix plus élevé. Les études sur les prix des estampes montrent qu’au début du XIXe siècle, les estampes de qualité moyenne (la majorité) pouvaient valoir à partir de 16 mon (en pièces de cuivre, l’équivalent d’un bol de nouilles soba) et monter jusqu’à 100 mon. Des éditions plus prestigieuses et coûteuses, incluant même de la poudre d’or dans sa réalisation ou réalisées par un auteur connu pouvaient valoir plus cher. La clientèle populaire et marchande constituait cependant la majorité de la clientèle. Celle-ci ne fit que s’élargir durant l’époque Edo alors que les coûts de production baissaient et que la concurrence se développait.

Hier comme aujourd’hui, ce qui se vendait le mieux n’a pas changé : des filles et des célébrités. C’est bien sûr réducteur puisque la majeure partie des estampes illustraient des textes variés mais dès leurs origines les estampes ont traité deux thèmes majeurs : les estampes de beautés (bijin-ga) et celles d’acteurs de kabuki (yakusha-ê). Avec le temps d’autres genres se développèrent, représentations de sumos, d’enfants, de guerriers du passé, de scènes historiques mais aussi d’actualité comme les Namazu-ê qui évoquaient les tremblements de terre de l’ère Ansei (1854-1860). Les estampes de courtisanes n’étaient pas seulement une célébration de la beauté, elles faisaient aussi de la publicité aux maisons du quartier des plaisirs de Yoshiwara qui pouvaient payer les publications. De la même manière les motifs de kimonos et le mobilier représenté dans les estampes pouvait s’inspirer de véritables produits en vente à Edo, les beautés représentées servant de véritables mannequins même si, à la différence des catalogues, on ne pouvait pas passer commande. Les estampes d’acteurs ou les illustrations de leurs pièces ornaient les entrées des théâtres, c’est ainsi que le Torii Kiyonobu débuta dans le métier puisque fils d’acteur il commença par peindre les annonces (et par là inventa un style de calligraphie propre à être lue de loin qui est encore utilisée aujourd’hui).

Pour les illustrations de textes, les éditeurs ne manquaient pas de travail, la période Edo était caractérisée par une explosion de la production écrite. En dehors de classiques confucéens et de chroniques historiques, genres destinés à la caste guérrière, Edo vit se développer une véritable industrie littéraire. Les éditeurs publiaient des textes romancés courts appelés kibyôshi (livres à couverture jaune, souvent d’une dizaine de pages, le plus souvent humoristiques) ou des séries de plusieurs volumes, les yomihon. Les sharebon (livres à couverture marron) représentaient des histoires ayant pour cadre le quartier des plaisirs de Yoshiwara. On allait aussi vers le plus osé avec des romans explicites comme les shunpon illustrés par des estampes érotiques, les shunga, aussi appelés makura-ê (image d’oreiller) ou warai-ê (images pour rire), ces ouvrages étaient vendus à la vue de tous, considérés comme socialement acceptables et même éducatifs, les dames n’étant pas en reste. On trouvait aussi des hiinagatabon qui étaient des recueils de motifs, ainsi que des guides de voyage, des histoires de fantômes, des catalogues de toutes les courtisanes de Yoshiwara, des meilleures pièces de la saison et même des calendriers illustrés egoyomi, sans parler des éternels recueils de poèmes et d’histoires héroïques du passé. La liste des publications est extrêmement vaste, les éditeurs hanmoto étaient ainsi à la tête de véritables entreprises employant une grande variété de métiers et où la concurrence faisait rage, il fallait proposer des nouveautés et on se faisait à l’occasion découvreur de talents autant chez les auteurs que chez les illustrateurs, encourageant l’innovation.

L’exemple le plus emblématique de ces hanmoto est le fondateur de l’actuelle chaîne de librairies Tsutaya : Tsutaya Juzaburô. Ce dernier tenait une modeste maison de thé à l’entrée du quartier de Yoshiwara, son occupation était celle d’introduire les clients dans les maisons de plaisir, de prendre les réservations, organiser les banquets etc. Juzaburô commença par publier un guide des meilleures courtisanes de Yoshiwara avant de se lancer dans une activité plus diversifiée pour finalement quitter le quartier des plaisirs et s’installer à Nihombashi où se trouvaient les autres maisons d’édition. Il est crédité comme un découvreur de talents particulièrement connu comme pour leurs auteurs Bakin Kyokutei, Santô Kyôden, Ikkû Juppensha et les artistes comme Kitagawa Utamaro, Sharaku et Hokusai à ses débuts.

L’activité d’édition fut rapidement mise sous surveillance par le pouvoir shogunal. A partir de 1717, des lois contre le luxe tentèrent de limiter la production d’estampes faisant la promotion d’un mode de vie luxueux et hédoniste puis ce fut à la fin du siècle le tournant moraliste confucéen à menacer la production d’estampes. Le système de l’aratame de rigueur consistait surtout à un droit de regard sur les publications. La censure shogunale pouvait bloquer et saisir ce qui lui déplaisait. Amendes, interdictions de publier, assignations à résidence pouvaient toucher les auteurs coupables d’attaques aux bonnes moeurs (entendez attaques contre l’ordre social confucéen plutôt qu’au sens de moralité sexuelle). Ce fut le cas pour Tsutaya Juzaburô qui dut interrompre son activité temporairement. L’activité dépendait de manière générale d’une atmosphère de l’époque, les temps de prospérité invitaient aux représentations légères tandis que les périodes de crises voyaient paraître des thèmes plus sérieux révélant des inquiétudes. Etudier les estampes japonaises ne relève pas seulement de l’histoire des arts mais nous renseigne non seulement sur la société urbaine d’Edo mais aussi ses évolutions techniques, économiques et même sur les variations de l’opinion publique et ses préoccupations.

Les époques d’estampes japonaises

La production des estampes débute au milieu du XVIIe siècle et se poursuivit avec des évolutions jusqu’au début du XXe siècle. On peut diviser ces évolutions en plusieurs phases dont chacune à eu ses artistes, ses spécificités et ses modes. Les estimations comptent environ 2000 artistes entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle mais il faudrait probablement rajouter quelques artistes supplémentaires qui n’ont pas fait de longue carrière tout en enlevant ceux qui ont travaillé sous plusieurs pseudonymes. De manière générale le style des estampes permettent d’identifier la période à laquelle elle ont été réalisées.

De l’ère Meireki à l’ère Hôreki (de 1655 à 1764)

Le développement des estampes est directement lié à la reconstruction du nouveau Edo après le grand incendie de Meireki et au développement d’une bourgeoisie marchande. Edo n’était plus seulement la capitale des guerriers mais une véritable métropole où se développait une culture inspirée des goûts des élites de l’époque précédente mais aussi à la recherche de son propre divertissement. L’époque est plus précisament associée à l’époque Genroku qui correspond au règne du shôgun Tokugawa Tsunayoshi. A l’époque de Tsunayoshi, la stabilité du shogunat porta à un développement du luxe à la cour shogunale (qui eu un impact sur les finances du régime) qui s’étendit ensuite au reste de la classe guérrière puis marchande. Tsunayoshi est resté dans les mémoires comme un shôgun décrié mais la « culture genroku » qui lui est associée est considérée comme la première et la plus importante floraison culturelle et artistique d’Edo. C’est le moment où se fit la bascule entre entre Kyôto et Edo comme centre producteur de la culture.

Au début de cette période, la région de Kyôto et Osaka, Kamigata, est encore le centre de la production artistique. Ce transfert peut être représenté par l’exemple d’Ogata Kôrin, fils d’une famille de riches marchands de Kyôto ruinés par le départ des élites guérrières vers Edo. Kôrin est l’héritier d’une tradition artistique prenant ses racines dans la fin de la culture Momoyama et le début de l’époque Edo. Des artistes comme Hon’ami Kôetsu et Tawaraya Sôtatsu développèrent un style artistique décrit comme décoratif (dans le sens où il ne véhiculait pas de message confucéen ou bouddhiste mais servait surtout au plaisir des yeux). Kôrin et d’autres transplantèrent cet héritage artistique à Edo où ils produisirent des oeuvres pour les guerriers et les grands marchands en transmettant le goût d’une culture plus raffinée qui va ensuite imprégner les artistes des estampes. Par la suite, à l’époque Meiji, ce courant artistique fut baptisé du nom de Rinpa, littéralement « l’école de Kôrin », et désigna rétroactivement ses modèles de l’époque précédente.

C’est dans ce contexte que sont produites les premières images imprimées. Elles servaient à illustrer les textes en noir et blanc (sumizuri-ê). Les premières estampes indépendantes représentaient surtout les courtisanes de Yoshiwara et les acteurs du kabuki. Il s’agissait encore seulement de formats larges ôban où le nom de l’artiste n’était pas encore indiqué. Hishikawa Moronobu est l’artiste le plus connu de la période, il est même le premier artiste d’estampe reconnu. C’est pour parler de ses oeuvres que l’auteur phare de l’époque, Ihara Saikaku, utilisa pour la première fois le terme d’ukiyo-ê, « image du monde flottant ». Le terme devait exister auparavant mais c’est la première fois qu’on le trouve à l’écrit, dans sa Vie d’un Homme Amoureux de 1682.

Moronobu, contrairement à Ogata Kôrin, était originaire du Kantô, issu d’une famille de marchands spécialisés dans le textile, il avait reçu une éducation artistique mais était loin d’avoir le bagage de Kôrin. Il est l’auteur d’oeuvres « sérieuses », entendez des paravents ornés et des rouleaux illustrés à pendre, mais aussi d’illustrations en noir et blanc de kibyôshi et d’une quantité indéterminée d’estampes sur feuillets. On lui attribue plus de 100 séries sans certitudes car beaucoup de ses réalisations ont disparu avec le temps, peu conservées du fait de leur banalité. Devant représenter les beautés de son temps, ses estampes ont tendance à représenter un idéal féminin de son temps. Sa principale oeuvre est d’ailleurs intitulée « Beauté regardant en arrière » (Mikaeri Bijin-zu). Il est connu aussi pour avoir repris des modèles d’oeuvres de Kyôto réadaptées au goût de l’époque et de la bourgeoisie d’Edo.

Moronobu eu une longue vie, il décéda en 1694 à 76 ans et son travail porte la marque des évolutions des styles et des techniques de son temps. On voit par exemple se développer les scènes de rues propres à Edo qui n’existaient pas au début. Ses estampes en noir et blanc laissèrent progressivement la place aux estampes coloriées tan-ê et beni-ê (la différence entre les deux tenant aux couleurs appliquées) et à de nouveaux types d’encres. La coloration est cependant plutôt associée à un autre artiste de l’époque, Torii Kiyonobu I (qui fonda sa propre école) qui est plutôt associé au théâtre kabuki pour lequel il peignait les panneaux à l’entrée des théâtres et les portraits d’acteurs. Ces portraits se différenciaient des images de beautés car les acteurs devaient être identifiables par le public, nécessitant de réaliser un portrait ayant un minimum de traits distinctifs (personnages joués, type de jeu de l’acteur, maquillage etc.). Les poses sont plus dramatiques et exagérées selon le style du kabuki.

Kiyonobu laissa son atelier et ses élèves à son fils, Kiyonobu II, inaugurant une école qui resta proéminente durant tout le XVIIIe siècle. C’est qu’avec le début du siècle, l’explosion de la production ainsi que de la demande favorisa l’émergence d’écoles d’apprentis autour d’un maître, l’école Torii mais aussi l’école Kaigetsudô. Il est ainsi possible à partir de ce moment de retracer des généalogies artistiques où des maîtres transmettaient leurs écoles à leurs fils ou même adoptaient certains élèves prometteurs. L’école Kaigetsudô, tira son style en partie de l’école Torii alla plus loin dans la production à fort tirage. Cela impliquait des styles moins identifiables (il est difficile d’en distinguer les artistes particuliers), une patte « maison » et une prédilection pour les sujets à succès : courtisanes, acteurs, sumos etc. Le fondateur de l’école Kaigetsudô Andô ne profita pas longtemps de son succès puisque son école fut fermée par les autorités, Andô s’était retrouvé par association mélé au scandale Ejima qui avait des ramifications politiques et fut exilé dans l’île d’Ôshima avec plusieurs milliers d’autres infortunés.

Le début du XVIIIe siècle est principalement dominé par l’activité d’Okumura Masanobu qui fait la transition entre Hishikawa, Torii et l’époque suivante. Masanobu innove sur les formats, les genres (caricatures, mythologie, parodies ou théâtre Nô) et la couleur tient une place plus importante danses ses oeuvres. Il les réalise avec une peinture à la laque qui donna des urushi-ê où la couleur est beaucoup plus vive. A sa mort en 1764, l’activité de production des estampes s’était étendue, complexifiée, avait défini différents, thèmes et techniques enseignées par des écoles. Les éditeurs faisaient déjà partie du paysage de la ville d’Edo aux côté des théâtres et du quartier des plaisirs.

De l’ère Horeki à l’ère Bunka-Bunsei (de 1764 à 1804)

Le passage à l’époque suivante est dû à une transformation technique : la couleur. Les premières estampes colorées étaient coloriées à la main. C’était un procédé long et inéfficace, les estampes n’étaient que partiellement colorées, mais à partir de la moitié du XVIIIe siècle on passa à une impression multiple, couleur par couleur. Il fallait graver des plaques séparées pour chaque couleurs, augmentant le coût et le temps de travail mais il fut désormais possible de réaliser des estampes entièrement colorisées et d’une manière plus propre et précise. Le papier même, produit en Echizen, connu de grandes améliorations. La nouvelle technique de la couleur mena à développer une division du travail plus efficace, permettant du production en plus grands volumes. C’est en 1765 que Suzuki Harunobu publia ses premières Nishiki-ê (images de brocard) et cette date marque le passage à la nouvelle ère des estampes.

Les estampes en couleur furent dans les premiers temps plus chères mais cela s’ajouta à un autre changement. Si les estampes de Yoshiwara et du kabuki ainsi que des nouvelles et romans restaient considérés plus comme un artisanat qu’un art, elles gagnèrent progressivement en respectabilité. Cela s’explique par l’importance grandissante des grands marchands d’Edo, parfois doublés d’activités de prêts ou de change de riz qui en faisait des proto-banquiers. Cette « haute-bourgeoisie » était capable d’offir à ses fils une éducation littéraire et artistique rivalisant avec celle des guerriers. Même s’ils étaient tentés d’imiter la culture des guerriers, ils firent aussi la promotion de styles artistiques plus proches d’eux qu’ils mêlèrent aux traditions artistiques des époques précédentes.

C’est alors que sont imprimés des classiques littéraires, notamment de poésie comme le Huyakunin Isshû (une compilation de 100 poètes majeurs). Les auteurs de textes récents comme Kyôden puis Bakin écrivaient leurs histoires en leur donnant volontiers une coloration morale et des considérations intellectuelles qui parlaient plus au public éduqué qu’au lectorat populaire qui était pourtant sa cible principale. Pour accompagner leurs textes, des illustrations de meilleure qualité étaient recherchées. Le symbole de ce nouveau mélange se retrouve dans les egoyomi, des calendriers illustrés offerts comme cadeaux dans des cercles lettrés réunissant de grands marchands de riz et leurs contacts parmi les guerriers, le bon goût et l’esprit étaient de mise même si des versions plus populaires existaient aussi.

Des artistes comme Katsukawa Shunshô et Kitagawa Utamaro se plaisaient à s’inspirer de la peinture traditionnelle yamato-ê pour leurs motifs. Ils plongeaient à pleines mains dans le répertoire antique de l’époque Heian ou Kamakura mais en représentant l’ensemble dans le style et l’apparence de l’époque Edo. Ce style « modernisateur », yatsushi, explique pourquoi un bon nombre d’estampes représentant des époques variées sont représentées avec des vêtements et des styles de l’époque Edo. Dans un autre style (littéralement), le style mitate se plaît à parodier ou faire allusion à des classiques littéraires reconnaissables par tous. Les estampes réalisaient une fusion inédite entre la culture traditionnelle, les styles anciens et la culture populaire d’Edo, fusionnant tout cela dans ce qui nous apparaît aujourd’hui un « Japon éternel », une version idéalisée de l’époque Edo. Ce côté idéalisé se retrouve d’ailleurs dans les peintures de beauté qui après Suzuki Harunobu ont tendance à devenir plus androgynes, éthérées ou même semblables à des poupées.

Le format changea aussi, du grant format ôban on passe à un format moyen, chûban, plus facile à vendre, à ranger ou distribuer. Katsukawa Shunshô, artiste de portrait d’acteurs kabuki passa au format ôkubi-ê, un portrait en buste qui insistait sur les particularités individuelles des stars du kabuki. Cette recherche de l’individu se retrouve vers Tôshûsai Sharaku, l’homme mystère. Sharaku est l’auteur d’estampes parmi les plus célèbres aujourd’hui mais on ne sait pas qui il était. Son éditeur, Tsutaya Jozaburô publia ses estampes de 1794 à 1795 sans jamais réveler son identité mais en construisant une véritable campagne publicitaire en sa faveur. Cette campagne fut en pure perte, Sharaku était par trop réaliste et révélant des détails physiques peu flatteurs de ses sujets (reconnaissables mais peu reconnaissants) qui rendait le résultat un peu trop étrange au yeux du public. Il disparut ensuite de la circulation, devenant un des mystères populaires de l’histoire japonaise multipliant les identifications : samurai, lettré, artiste de renom souhaitant produire anonymement des estampes ou même Tsutaya Juzaburô lui-même.

Cette période connu un ralentissement avec les réformes de Kansei à partir de 1790. La richesse des marchands et le développement d’un luxe qui réunissait ceux-ci aux élites guérrières avait été la marque du règne de Tokugawa Ieharu par son conseiller, Okitsugu Tanuma. Ce dernier poussait à une libéralisation du régime, un assouplissement de ses règles et même de la fermeture du pays. Partisan d’un monde de l’argent, volontiers corrompu mais toujours magnifique, il finit par tomber en disgrâce après l’assassinat de son fils par un déséquilibré. Son successeur, Matsudaira Sadanobu, petit-fils du shôgun Yoshimune, prit son contre-pied complet en édictant des réformes pour un retour à l’orthodoxie confucéenne et guerrière : sobriété, morale, tempérance, une société fondée sur les 4 classes où la production agricole, plutôt que l’argent et le commerce était la base de la richesse. La censure morale se doubla de nouvelles lois somptuaires contre le luxe. Masanobu était par nature l’ennemi des marchands, parasites de la société, et de leur mode de vie. Le poids des réformes Kansei est souvent oublié mais il continua à se faire sentir bien après l’époque Meiji.

Le système d’aratame imposait ainsi un contrôle sur les publications. Ainsi Kitagawa Utamaro, l’artiste des beautés (bijin-ga) empreintes de sentiments et de séduction en fit les frais. Il avait illustré une scène historique où apparaissait Toyotomi Hideyoshi sans modifier son nom. L’habitude voulait de changer les noms car leur utilisation directe pour un usage aussi frivole aurait été considéré comme irrespectueux. Pour avoir manqué de respect envers le vieux régent du XVIe siècle, Utamaro fut condamné en 1803 à 50 jours d’assignation à résidence et à la saisie des estampes incriminées. Par la suite il se contenta de bijin-ga purement alimentaires où l’audace artistique avait disparu. Tsutaya Juzaburô, l’homme qui avait lancé tant de talents en son temps fut lui aussi puni d’arrêt et de saisie pour des oeuvres jugées licencieuses. Des écrivains du siècle précédent comme Ihara Saikaku, qui célébrait l’amour et les passions, furent dès lors censurés pour leurs contenus licencieux, pornographiques ou contraires aux bonnes moeurs en générale. La police de la pensée s’était abattue sur Edo.

De l’ère Bunka-Bunsei à l’ère Meiji (de 1804 à 1868)

Les ères Bunka et Bunsei sont en fait deux périodes différentes mais successives qui correspondent au règne de Tokugawa Ienari et ses successeurs immédiats. Pour le shôgunat d’Edo c’est une période de stagnation économique et politique. Le shôgunat est englué dans ses difficultés financières, économiques et agricoles du fait de l’immobilisme et de l’incompétence généralisée qui a été une des conséquences des réformes de Kansei. Durant toute la période s’est aussi maintenue la censure et le contrôle sur les productions littéraires et illustrées, ce qui n’empêcha l’augmentation de la production et nombre d’artistes. On estime que c’est durant les années 1840-1850 que le nombre d’hanmoto atteignit son apogée, environ 250 maisons dont 200 dans la seule Edo.

Mais cela reste une période de créativité technique. Shiba Kôkan, un artiste lié au milieu des rangakusha (les penseurs influencés par le comptoir hollandais de Dejima) et ayant appris à maîtriser le style pictural occidental se fit le passeur de nouvelles techniques de reproduction sur plaques de cuivre. Ses expérimentations ne changèrent pas le procédé traditionnel de production mais des éléments d’art occidentaux (perspective, paysages etc.) firent leur chemin vers les oeuvres grand public. De la même manière les rares importations venues de Hollande permirent l’introduction de nouvelles couleurs comme le rouge de cochenille ou le fameux bleu de Prusse sans lequel la Grande Vague de Kanagawa n’aurait pas été possible.

Parallèlement la production des estampes continua à augmenter, montrant qu’elles se popularisaient de plus en plus. C’est alors que les grands artistes d’estampes devinrent par eux-mêmes des célébrités connues dont le nom était une garantie de ventes, on commence à voir des oeuvres signées du nom de l’auteur. Le goût du public se tournaient alors vers les images de beauté plus sensuelles mais discrètes (pour échapper à la censure), plus évocatrices et charmantes. Les genres se multipliaient, notamment les récits ou guides de voyages qui allaient de paire avec les oeuvres itinérantes d’Hokusai et Hiroshige et le succès des estampes de paysages, Meisho-ê, jusque là peu nombreuses. Ce genre se développa encore plus à partir des réformes de l’ère Tenpô (1841-1843) qui prirent des mesures contre le luxe, notamment sa représentation dans les estampes, favorisant les paysages calmes et dépouillés. Le genre fantastique et le genre historique se développaient aussi avec des histoires surnaturelles et des histoires de guerriers du passé (musha-ê).

Au début du XIXe siècle c’est l’école d’Utagawa Toyokuni I qui dominait le paysage mais rapidement Katsushika Hokusai se fit un nom, d’abord en illustrant le Chinsetsu Yumiharizuki de Kyôkutei Bakin puis en tant qu’illustrateur d’estampes indépendantes. Il publie sa Manga en 1814 puis ses 36 vues du Mont Fuji en 1831. Utagawa Hiroshige s’en inspira ensuite pour ses 53 stations du Tôkaidô (le chemin officiel reliant Edo et Kyoto) puis ses 100 vues d’Edo. Malgré leurs différences artistiques, les deux ukiyo-shi se démarquaient comme de véritables illustrateurs de renoms, non plus artisans mais véritables artistes reconnus donc le nom seul contribuait aux ventes. Cela n’empêcha pas Hokusai de vivre dans le dénuement du fait de son style de vie dépensier mais surtout de l’absence de droits d’auteurs. Hokusai était payé une fois pour ses productions, ce qui lui permettait de vivre dans une maison des quartiers pauvres, une seule pièce accolée aux habitations voisines, qu’il partage avec sa fille Oei, elle-même illustratrice.

Pour la première fois aussi ces oeuvres quittèrent le Japon. Ce fut d’abord par le comptoir de Dejima en tant que curiosités et cadeaux. Après l’ouverture du Japon en 1854 et la fondation de Yokohama en 1861 les estampes trouvent rapidement leur chemin vers l’Europe. La Manga d’Hokusai est ainsi mentionnée une première fois en France en 1865, montrée à ses amis par le peintre Bracquemond. Il n’avait pas découvert la Manga en tant que livre importé mais comme emballage de céramique qu’il remarqua et récupéra! Une estampe étant la plupart du temps qu’un feuillet de peu de valeur il ne s’agissait pas toujours de cadeaux exportés, un bon nombre d’estampes sortirent du pays froissées pliées et sans rapport avec leur valeur artistique. Elles attirèrent cependant rapidement la curiosité, achetées en grande quantité, pratiquement au poids, elles furent ensuite expédiées à l’étranger où elle devinrent rapidement disponibles comme des curiosités exotiques à prix raisonnable. Elles finirent dans les mains de Van Gogh, Monet, Cézanne et beaucoup d’autres qu’elles inspirèrent. Hokusai et Hiroshige devinrent non seulement des artistes reconnus au Japon mais aussi connus et admirés à l’étranger, premiers véhicules d’une fascination européenne pour l’archipel. L’art des estampes ne s’est pas éteint avec la fin de l’époque Edo mais se poursuivit de manière différente sous la nouvelle ère Meiji.

La période Meiji et le crépuscule des estampes

L’ouverture du Japon du Japon sur le monde à partir de 1854 ne pouvait qu’influencer le monde des estampes, ce fut d’abord le cas des sujets représentés. Le public curieux était prêt à recevoir des représentations de ce nouveau monde avec les yokohama-ê, les images représentant le petit monde européen de Yokohama et ses étrangetés incluant le costumes des Occidentaux et leur mode de vie. Avec la révolution Meiji en 1868, ces images de Yokohama furent remplacées par les kaika-ê, les images de la modernité : trains, lignes de télégraphe, bateaux à vapeur etc. Mais la fin de l’époque Edo fut aussi une période d’angoisses et de peurs culminant avec la guerre du Bôshin, il n’est pas étonnant de voir alors fleurir le goût macabre du muzan-ê, les images d’horreur. Basées sur des faits divers sanglants réels ou sur l’histoire passée (rekishi-ga) elles étalaient sans retenues un mélange de sensualité et de violence correspondant à ces temps troublés. Elles correspondaient aussi à un moment de rupture des règles imposées autrefois par le shogunat désormais finissant et trop débordé pour contrôler les moeurs.

L’ouverture sur le monde s’accompagnait aussi de nouvelles techniques d’illustration. Le Yokohama des années 1860 avait déjà son journal illustré, le Japan Punch, avec des illustrations qui inspirèrent ensuite les dessins et illustrations de presse, domaine dans lequel certains artistes d’estampes se reconvertirent rapidement dès les années 1870. La photographie, la lithographie aussi offraient de nouvelles possibilités d’illustrations. Les estampes de l’époque Meiji se carastérisent par une plus grande complexité de couleurs, parfois criardes et moins raffinées car il s’agit en fait de production à grande échelle imprimées. Les véritables estampes sur bois persistentent, Tsukioka Yoshitoshi, le principal artiste de cette époque dont les thèmes allaient des beautés classiques aux sanglants muzan-ê, est considéré comme le dernier artiste d’ukiyo-ê ayant travaillé selon les techniques traditionnelles. Ce titre lui vient de ce qu’il encouragea ses propres élèves à se former aux techniques modernes alors que le modèle économique même de l’édition de l’époque Edo se transformait pour devenir le monde de l’édition contemporain.

Cela ne veut pas dire que l’estampe disparut totalement, elle gagna même ses lettres de noblesse et une audience cultivée, peut-être en réaction à son accueil enthousiaste par les artistes européens et la mode du japonisme. Mais il ne s’agissait plus d’un art populaire, la production à gros tirages s’étant convertie aux techniques modernes. Kawanabe Kyôsai, artiste de la prestigieuse école Kanô se mit cependant à produire des estampes et en gagna une reconnaissance artistique, Tsukioka Yoshitoshi de son côté, même reconnu était encore boudé comme un artiste d’un art sur le déclin, encore trop populaire par ses thèmes (il n’obtint réellement la reconnaissance que dans les années 1970).

Kobayashi Kiyochika lui dispute le titre de dernier ukiyo-êshi mais aussi de premier artiste contemporain. Issu d’une famille samurai, il était fasciné par le traitement de la lumière dans l’art occidental dont il tira son propre style, le kôsan-ga (images de rayons de lumière). Ses oeuvres se démarquent des thèmes traditionnels, il souhaitait représenter les changements de son temps : industrie, urbanisme etc. La censure de l’époque Meiji étant plus sévère que celle d’Edo, concentrée sur les bonnes moeurs, il abandonné les oeuvres licencieuses et pornographiques que tous ses grands prédecesseurs réalisèrent. Parallèlement il fut un illustrateur de presse, réalisant la transition vers l’époque contemporaine. Comme d’autres artistes de son temps il poursuivit l’estampe populaire sur des thèmes approuvés comme la propagande dans le cadre du sensô-ê (images de guerre) pour glorifier les exploits japonais face aux Chinois puis aux Russes.

Ce sont les artistes japonais qui se réapproprièrent ensuite les techniques de l’estampe mais cette fois-ci comme des oeuvres à part entière de haute qualité reprenant les codes de la peinture traditionnelle et les influences occidentales. Watanabe Shôzaburô, fondateur du Shin-hanga, reprit volontairement les techniques traditionelles pour une production en petite quantité mais de grande qualité. Le Shin-hanga maintenait la division traditionnelle du travail alors que les artistes du mouvement Sôsaku hanga partaient dans des directions plus avant-gardistes en gravan leurs propres plaques d’impression en bois, part intégrante de sa démarche artistique. Le Shin-hanga est véritablement une continuation de l’ukiyo-ê par les techniques mais aussi les genres. Il fut à partir de 1915 un mouvement artistique qui illustra pour nous le « romantisme de Taishô » dont l’élégance s’est imprimée dans l’imaginaire japonais comme l’image d’une Belle Epoque japonaise, un symbôle de l’esprit du règne immédiatement identifiable. Paradoxalement, le Shin-hanga ne connut le succès qu’à l’étranger, le ministère de la culture japonais ne le considérant que comme un art mineur, rejeton des vieilles estampes.

C’est par le regard étranger que les estampes ont fini par prendre de la valeur aux yeux des Japonais. Les études sur les estampes, ses artistes, ses courants et ses modes de production n’apparurent qu’assez tardivement et les premières grandes explositions furent organisées d’abord en Europe. Ernest Fenollosa, première auteur d’une étude sérieuse des estampes, organisa la première grande exposition à Boston et même la première exposition d’estampes au Japon même en 1898. Le Japon de l’ère Meiji s’était construit sur le rejet de l’époque Edo précédente, jugée archaïque, l’estampe populaire fut jugée dans un premier temps grossière, trop peu importante face au grand art (venu d’Occident) pour être mise en valeur. Ce n’est qu’à la tout fin du XIXe siècle qu’une partie de l’héritage d’Edo fut réhabilité, témoignage d’une specificité japonaise recherchée. Malgré cette réhabilitation il est notable que le Musée National ne consacre qu’une seule salle assez dépouillée aux estampes et qu’il fallut attendre 1982 pour avoir un musée des estampes (sur initiative privée et installé en province, à Matsumoto). Le musée Sumida Hokusai à Ryôgoku ne date que de 2016.

Tanizaki Jun’ichirô était assez critique de la fascination européenne qui réduisait l’art japonais aux seules estampes de l’époque Edo (celles de l’époque Meiji étant par ailleurs totalement ignorées des puristes). Il l’expliquait par le fait que les estampes étaient surtout le genre le plus facile et accessible pour un public étranger, réunissant des influences antérieures mais dont la valeur restait réduite par rapport aux autres formes artistiques du Japon. Ce genre mineur masquait les oeuvres majeures. Il y a peut-être une sureprésentation des estampes dans l’art japonais tel que perçu à l’étranger.

La production actuelle d’estampes se poursuit et se consacre surtout à la reproduction sur bois d’oeuvres d’époque Edo destinées aux visiteurs étrangers. Ce sont de vraies estampes authentiques puisqu’imprimées sur bois même si la plupart de temps vous risquez de vous retrouver avec une simple reproduction sortie d’une imprimante. Vous ne trouverez que rarement des estampes exposées dans une maison au Japon à moins que vous soyez chez un collectionneur. Au final on peut toujours aimer les estampes pour leur beauté mais il y a des raisons pour lesquelles elles sont devenues l’image même de l’art japonais, à tort ou à raison. Issues de l’époque Edo, elles représentent le fruit d’un melting pot de populations et de traditions ainsi que l’accumulation d’innovations et d’évolutions sociales, nous ouvrant même une fenêtre sur la perception du monde au-delà des classes dirigeantes. Le résultat, vivant et foisonnant nous transmet l’image idéalisée d’un Japon éternel.