Si vous allez à Nagasaki et visitez l’ancien Dejima reconstitué vous verrez qu’il s’agit d’un lieu de petite taille, un ancien ilot artificiel de 120m sur 75m, à peine 9000m² qui était entouré d’eau, de murs et de portes gardées. C’est dans ce décor un peu claustrophobe que David Mitchell plaça l’action de son excellent roman Les Mille Automnes de Jacob de Zoet. Seul lieu où les Européens pouvaient entrer au Japon pendant la période Edo, la taille de l’ilot ne reflète pas son importance dans l’histoire japonaise et dans la naissance du Japon contemporain.

La porte du Japon

Histoire d’un avant-poste au bout du monde

Le petit ilot de Dejima était géré par la Compagnie des Indes Orientales (VOC, Verenigde Oostindische Compagnie) et représentait l’unique relique de la présence des marchands européens au Japon au XVIe siècle. Les Portugais avaient été les premiers à arriver, à partir de 1543, et pendant très longtemps ils avaient été les seuls à fréquenter les ports japonais avec les missionnaires jésuites. Les Portugais offraient des opportunités uniques pour les domaines japonais pour se fournir en produits de luxe exotiques ou en produits chinois sans compter des des armes comme des arquebuses et des canons. Il n’avait pas fallut longtemps aux seigneurs du Kyûshû, la partie du Japon où débarquaient les Portugais, pour y trouver leur intérêt, quitte à se convertir aux croyances des Barbares du Sud (Nanban) pour leur plaire. C’est ainsi qu’Ômura Sumitada, pour développer sa part dans ce commerce, offrit en 1570 aux Portugais de s’installer dans le port protégé de Nagasaki, alors une bourgade de pécheurs. Nagasaki était bien mieux protégé qu’Hirado, qui était alors le principal port d’échanges, et se développa rapidement. Ce même Sumitada alla même jusqu’à donner aux missionnaires jésuites une juridiction sur Nagasaki en 1580, elle s’acheva rapidement, au plus tard en 1585, quand Toyotomi Hideyoshi fit la conquête du Kyûshû.

A la fin du Sengoku Jidai, les choses commencèrent cependant à changer. Les Portugais avaient été rejoints par les Espagnols (leurs deux royaumes étant alors unis) et la présence des missionnaires s’était accrue. Les Tokugawa était alors en pleine ascension pour s’emparer de l’hégémonie sur le Japon et l’ambition de Tokugawa Ieyasu était de ramener la stabilité et l’ordre au Japon, il se méfiait du prosélytisme des missionnaires, les voyant comme l’avant-garde d’une pénétration étrangère et doutant de la fidélité des convertis envers son autorité. Le sort fit qu’un navire hollandais, la Leifde, s’échoua sur les côtes japonaises. Les marins du Leifde, dont le célèbre William Adams (Miura Anjin) surent se concilier Ieyasu, peut-être vit-il en eux une alternative aux services des Portugais.

Les Hollandais pouvaient fournir les mêmes marchandises sans pour autant se faire accompagner de missionnaires ou tenter de convertir, ils purent repartir avec la promesse de revenir au Japon. A partir de 1609 les Hollandais purent s’installer dans les anciens entrepôts laissés par les Portugais à Hirado et pratiquer leur commerce sous protection du shogunat. William Adams fut probablement pour beaucoup dans le déclin de la présence jésuite au Japon mais ne réussit pas à implanter les marchands anglais au Japon. Avec l’affermissement du shogunat des Tokugawa, les missionnaires furent finalement interdits et expulser et la place des Portugais devint précaire.

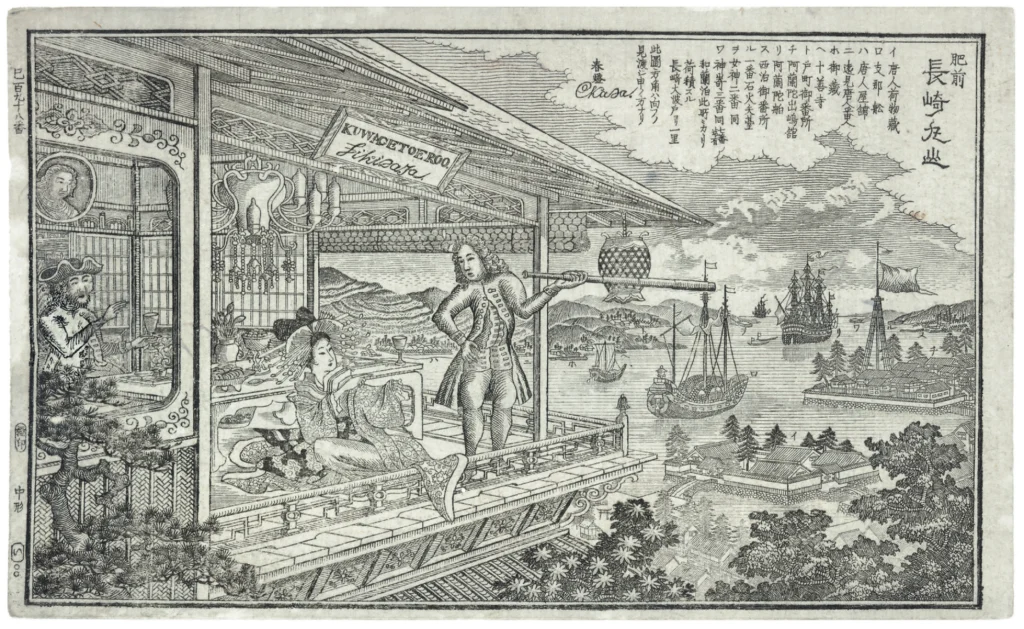

C’est cette volonté de réduire la place des Européens au Japon qui explique la création de Dejima. Les panneaux peints Nanban-ê mais aussi les scènes de rues peintes au début de l’époque Edo montrent encore des marchands européens, vêtus de noir avec leurs fraises et leur culottes bouffantes, se promener dans les avec leurs serviteurs et esclaves, rencontrer des étrangers à Osaka ou même à Kyoto ne semblait pas alors être extraordinaire. Si les Tokugawa voulaient s’assurer que ces étrangers ne propageaient pas de croyances néfastes ou ne semaient le désordre, il devenait logique de restreindre leur liberté de mouvement. C’est Tokugawa Iemitsu, le petit-fils de Ieyasu, qui prit les premières mesures de fermeture du pays (le Sakoku), parmi celles-ci il ordonna en 1636 la construction de Dejima. L’ilot artificiel, prit la forme d’un éventail séparé du reste de Nagasaki par un petit pont de bois (plus tard en pierre) et une porte fermée et gardée. Plus tard, en 1699, un quai fut ajouté à l’une des extrémités de l’éventail pour permettre le débarquement des marchandises directement sans avoir à pénétrer dans le port japonais.

Les Portugais reçurent l’ordre de s’y établir en abandonnant leurs précédents bâtiments, qui furent détruits. Leur présence fut brève, la révolte des convertis chrétiens de Shimabara mena à leur expulsion en 1639, même s’il n’existait aucun lien entre les Portugais et les rebelles. Les Hollandais, qui étaient restés jusque là à Hirado, furent invités à prendre leur place en 1641 sous les mêmes conditions. François Caron (le premier Français à avoir mis le pied au Japon d’après nos connaissances) dirigeait alors le comptoir de la VOC et mena le déménagement. Les portes de Dejima se fermaient sur les Hollandais pour deux siècles.

Un petit monde séparé du Japon

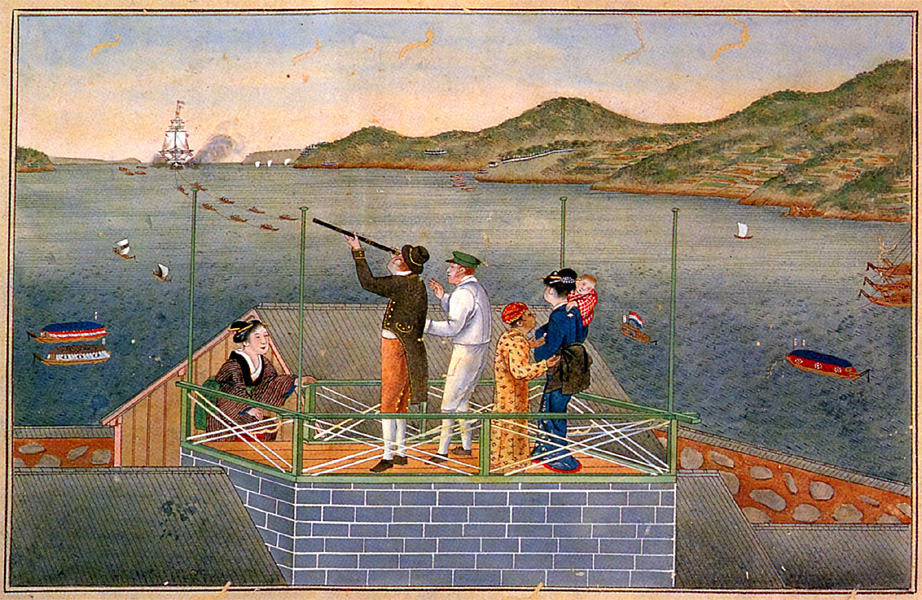

Dejima était réglé comme du papier à musique. Une vingtaine de bâtiments se concentraient sur les 9000m² de l’île. Près du quai se situait la demeure de l’Opperhoofd, le responsable du comptoir, encore appelé Kapitan par les Japonais, comme à l’époque des Portugais. L’Opperhoofd ne restait en poste qu’une seule année. Le roulement du personnel était important car les conditions d’enfermement à Dejima étaient considérées comme difficiles. Il n’était pas rare cependant qu’un opperhofd compétent revienne en poste deux ou trois fois avec des interruptions. A ses côtés se trouvait un médecin et les différents employés de la VOC en poste. A tout moment il n’y avait guère plus d’une vingtaine de Hollandais à Dejima, laissant de la place pour que chacun ait son appartement.

Le reste de l’ilot était occupé par des entrepôts et un jardin d’herbes médicinales qui fut aménagé par la suite. L’endroit était loin d’être inconfortable et était même équipé de tuyaux permettant l’acheminement de l’eau depuis des puits extérieurs (à partir de 1707). Il n’y avait pas d’église, les services religieux étant interdits par les autorités japonaises. La maison de Opperhoofd était le cœur de la vie sociale de la petite communauté, on y organisait des dîners et des soirées pour recevoir des hôtes japonais avec l’agrément de courtisanes recrutées pour l’occasion. Nous avons des représentations de soirées de billard ou de musique, les distractions étaient cependant rares.

Les accès à Dejima étaient constamment gardés par des samurais du shogunat sous les ordres du Nagasaki Bugyô, un magistrat nommé directement par Edo et régulièrement changé. Ils étaient en fait deux, l’un en poste à Nagasaki tandis que l’autre restait à Edo, ils permutaient chaque année pour éviter à l’un d’eux de créer des liens durables avec les Hollandais. Les gardes pouvaient entrer dans l’ilot à tout moment, notamment pour inspecter les marchandises. Ils étaient particulièrement à la recherche de marchandises interdites telles que des livres religieux. Ces officiers, peut-être autour de 50 hommes, étaient commandés par un Otona, qui avait aussi autorité sur les tsûji, les interprètes recrutés par concours. Si les gardes étaient des samurais stipendiés par le shogunat les services des interprètes étaient payés par la VOC qui payait aussi le loyer de Dejima à un ensemble de familles de Nagasaki originellement déplacées au moment de la création du comptoir.

Les Hollandais ne devaient pas sortir de l’ilot sauf en quelques occasions. Une fois tous les ans, le nouveau kapitan devait se rendre jusqu’à Edo pour rendre hommage au shogun et apporter des cadeaux (dont la nature avait été spécifiée à l’avance), un voyage d’une durée moyenne d’un mois. A Nagasaki même les Hollandais pouvaient sortir une fois l’an pour assister au festival (matsuri) du sanctuaire voisin de Suwa et participer aux festivités. Contrairement aux accusations des jésuites, ils n’étaient pas alors tenus de fouler des images pieuses chrétiennes ou renoncer à leur foi. La religion tenait cependant une place tout à fait négligeable dans leur vie. Avec le temps des autorisations ponctuelles spéciales furent fournies, notamment pour se rendre dans le quartier des plaisirs de Maruyama où ils pouvaient fréquenter des courtisanes recrutées spécialement (ou plutôt forcées) appelées yûjo.

Fortune et déclin du commerce avec le Japon

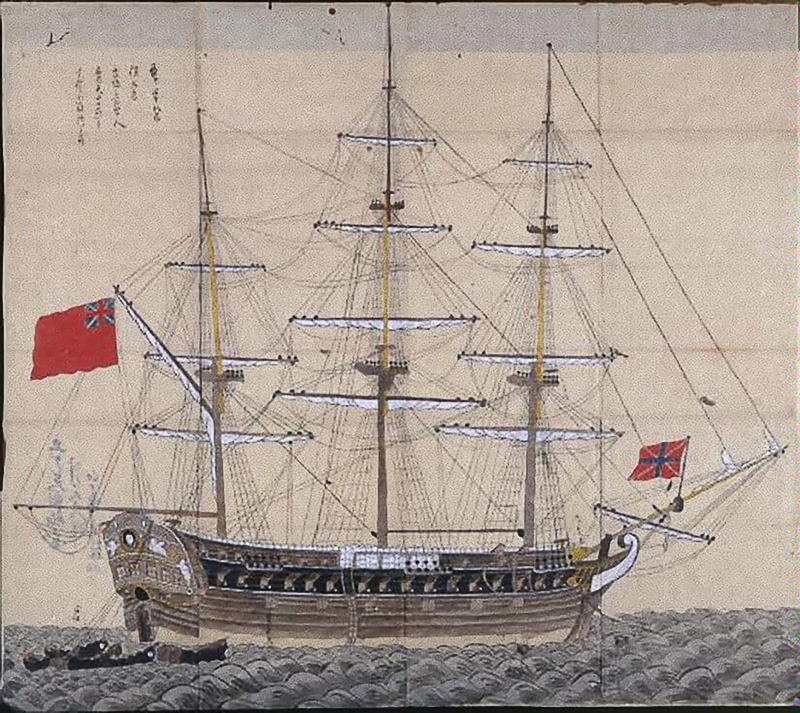

Les Hollandais acceptaient de se soumettre à ces conditions draconiennes dans un but bien précis : le profit, seule justification nécessaire pour la VOC. Au début de l’époque Edo la compagnie pouvait espérer des bénéfices de 50% sur les échanges réalisés à Dejima. Au XVIIe siècle le comptoir pouvait voir arriver entre 5 et 7 navires. Ils apportaient dans leurs soutes de la soie, du coton, des herbes médicinales, des épices, des peaux de requins mais aussi des instruments européens ou des objets de luxe chinois. Ils repartaient ensuite chargés de cuivre, d’argent, de camphre, de porcelaine d’Imari (proche de Nagasaki) et d’autres produits d’artisanat japonais. A côté de ce commerce officiel les employés avaient aussi leurs propres arrangements pour importer et exporter d’autres marchandises comme un complément de revenu.

Le système encourageait les combines et la corruption, les témoignages montrent que les interprètes étaient partie prenante de ces combines et y prenaient leur propre part. Dans le port de Nagasaki des familles de marchands japonais faisaient leurs affaires avec le comptoir mais il faut compter aussi avec les familles des interprètes, les maisons de Maruyama et les officiers shogunaux. L’essentiel du commerce était cependant assuré par les navires chinois qui étaient eux aussi contraints d’arriver au Japon par le port de Nagasaki mais avaient un accès à la ville bien plus libre (le quartier chinois de Nagasaki compte encore aujourd’hui de belles maisons et temples d’époque Ming).

Cette vie bien réglée était sensée ne pas être perturbée et ne le fut pratiquement pas. Les incidents notables dans la vie du comptoir se comptent sur les doigts de la main. En 1678 un navire anglais, le Return, tenta de pénétrer dans le port pour commercer mais fut repoussé par la menace de canons côtiers, aucune autre tentative ne fut faite pendant les 130 ans suivants. La vie dans l’ilot changeait très progressivement, les assouplissements permettant aux résidents de mettre le pied dehors et d’échanger des lettres avec l’extérieur ne se firent qu’au compte-goutte.

Plutôt que changement il faudrait plutôt parler d’engourdissement. Le règne du shogun Yoshimune vit la levée de l’interdiction complète de l’importation de livres hollandais, hormis les textes de nature religieuse, il fut dès lors possible d’importer des ouvrages imprimés avec un intérêt particulier pour les ouvrages scientifiques et médicaux. Yoshimune, comme le conseiller Arai Hakuseki avant lui, espérait encourager le commerce hollandais et la transmission de connaissances sans pour autant sauter le pas et autoriser un commerce plus libre. Durant le XVIIIe siècle la tendance du shogunat à la stagnation contamina Dejima. Les quantités de marchandises autorisées allèrent en diminuant progressivement au motif que le besoin de leur importation ne se faisait pas sentir, durant cette période seulement deux navires annuels arrivaient à Dejima et suffisaient apparemment. A partir de 1790 les visites annuelles à Edo furent espacées tous les 4 ans.

C’est que la VOC elle-même n’était plus ce qu’elle était, les dettes et le déclin de l’activité avait déjà ralenti l’activité, la Révolution française contribua à isoler Dejima. A partir de 1795, la république batave n’essaya pas d’entrer en contact avec le comptoir dont les occupants restèrent sur place sans moyen de repartir. Dirigés par Hendrik Doeff (le modèle du personnage du roman de David Mitchell) ils continuèrent leur mode de vie en continuant de faire flotter le drapeau des Pays-Bas alors qu’aucun navire n’abordait plus et que la VOC avait été dissoute en 1799. Sans même parler de l’incendie de 1798 et la venue pacifique de l’envoyé russe Lezanov en 1804, c’est durant cette période que le navire britannique Phaéton tenta sa chance en 1808.

Les Britanniques n’avaient pas vraiment d’intérêt pour Nagasaki mais ils espéraient mettre la main sur les navires néerlandais arrivant à Dejima. Ils ne savaient pas que le comptoir ne recevait plus de navires depuis longtemps. Après avoir pris en otage Henrik Doeff et certains de ses hommes et avoir mis en alerte les autorités japonaises pour rien, ils reprirent la mer. L’incident fut cependant la première occasion pour les Japonais de se rendre compte qu’ils n’étaient pas pas prêts pour une incursion étrangère, les canons du port étaient rouillés et le Phaéton put rester dans la rade plusieurs jours sans être inquiété. Un constat inquiétant qui fut repris dans les années suivantes comme un récit édifiant et une mise en garde. Ce n’est qu’après la fin des guerres napoléoniennes et le retour des Indes Orientales dans le giron néerlandais que Dejima put reprendre ses activités, cette fois-ci sous le contrôle direct du gouvernement des Pays-Bas. Les échanges ne s’en remirent jamais véritablement et un seul navire annuel abordait à Nagasaki.

Les conditions d’isolement étaient devenues plus laxistes, le médecin Franz von Siebold fut ainsi autorisé à créer une école de médecine, le Narutaki juku en 1824, sortant ainsi régulièrement du comptoir. Le même Siebold est crédité comme le père de l’un des premiers enfants métis reconnus, Kusumoto Ine, elle-même médecin de renom en son temps. Le système fermé du comptoir fut finalement rendu obsolète par l’ouverture forcée du Japon par la visite du commodore américain Perry en 1853-1854.

Dès 1854, les navires britanniques reçurent l’autorisation d’entrer dans la baie de Nagasaki. Le traité de Kanagawa en 1858 mena à la création de nouveaux ports, Yokohama en 1861 avec d’autres ports projetés comme Hyôgo ou Hakodate. L’existence de Dejima ne se justifiait plus. Les Hollandais fermèrent le comptoir en 1859 pour y établir un consulat qui fut ensuite déplacé vers Edo, devenue ensuite Tokyo, pour y installer leur ambassade et mener librement leur commerce. L’ilot fut rapidement intégré dans les nouveaux bâtiments et installations des marchands européens installés à Nagasaki et le port s’étendit autour de l’ilot qui se transforma en promenade dès 1867.

Intégré à la ville en expansion, Dejima fut progressivement oubliée à tel point que ses douves furent comblées en 1904 et sa forme même fut perdue. Le lieu fut classé dès 1922 mais il fallut attendre 1953 pour voir les premiers travaux de restauration. Aujourd’hui la majorité des bâtiments ont été reconstruits et servent une fonction touristique. Dernier en date, le pont et la porte d’accès à l’ilot ont été reconstruits en 2017. Les projets de développement futurs prévoient de restaurer les douves et de refaire de Dejima une île, bien que désormais intégrée dans le tissu urbain de Nagasaki.

Une fenêtre sur monde

Les hommes plutôt que le lieu

L’histoire de Dejima par elle-même serait presque anecdotique sur le plan de l’histoire générale de l’époque Edo mais ce n’est pas tant l’existence et les vicissitudes du comptoir qui comptent, il s’agit plutôt de la collection de personnages ayant effectué leur service à Dejima pour le compte de la VOC. Isolés et vivant en vase clos les Hollandais de Dejima étaient sélectionnés pour leurs compétences et leur capacité à s’adapter aux conditions des Japonais. Les opperhoofden étaient pour la plupart des personnages ayant eu de longues carrières sur plusieurs postes en Asie mais ce sont particulièrement les médecins du comptoir qui ont laissé leur marque.

Ces médecins devaient être capables de soigner les maladies mais aussi d’opérer et étaient pour la plupart des esprits curieux du Japon. Le premier de cette longue série fut sans contexte Caspar Schamburger, un médecin allemand qui resta à Dejima entre 1649 et 1650. Schamburger eu l’occasion de démontrer ses compétences médicales auprès des officiers du shogun lors de sa visite à Edo en 1650 où il résidait au Nagasakiya avec le kapitan. La médecine au Japon était principalement issue du savoir chinois et était une médecine interne fondée sur l’usage des plantes, de l’acupuncture et autres méthodes éprouvées par la tradition. Schamburger introduisit l’idée d’une médecine externe, de l’intervention chirurgicale. Pendant son séjour rallongé il eu l’occasion de soigner plusieurs daimyôs de rang important et jusqu’au shogun Iemitsu. Lors de la fin de son contrat il quitta Dejima mais son interprète, Inomata Denbei, avait pu résumer une partie des connaissances du docteur (recueillie lors des consultations qu’il traduisait). Ses observations furent partagées auprès des praticiens japonais et donna naissance au Kasaparu-ryû geku (Médecine externe de l’école de Caspar), une postérité que Schamburger ignora probablement.

Ce premier échange de connaissances fonda l’idée que les connaissances occidentales pouvaient avoir leur utilité, surtout en matière médicale et que les compétences des médecins de Dejima devait être surveillée. La transmission de principes de chirurgie au Japon par Caspar Schamburger est considéré comme le point de départ de ce qui deviendra par la suite le Rangaku, l’école des études hollandaises.

Les médecins suivants ne laissèrent pas autant de traces et il fallut attendre 1690 pour qu’Engelbert Kaempfer vienne de nouveau exciter la curiosité des autorités japonaises. Médecin du comptoir d’une trentaine d’année Kaempfer pourrait être considéré comme un prédécesseur des idées des Lumières. Ses connaissances, particulièrement en botanique étaient fondées sur l’étude et l’observation de la nature japonaise pour laquelle il s’est passionné, il fut d’ailleurs le créateur du premier jardin d’herbes médicinales de Dejima par lequel il put ensuite acclimater certaines espèces en Europe. En tant que médecin il visita par deux fois Edo avec l’ambassade de la VOC et fut le premier à nous donner des descriptions de ce qu’il observait, notamment un croquis du Grand Bouddha de Kyôto qui n’existe plus et dont il nous a laissé la seule représentation connue.

L’émergence du Rangaku

Il fut l’un des premiers à décrire l’utilisation chinoise de l’acupuncture. De manière générale il a laissé ses reflexions sur la société et les religions japonaises, premier élan de curiosité pour cette culture que la plupart des résidents de Dejima, simples marchands et employés, ne cherchaient pas à connaître. Outre ses publications et l’intérêt pour le Japon qu’il fit naître en Europe, il peut être crédité d’un intérêt inverse des Japonais pour les connaissances européennes. Un esprit curieux et ouvert comme Kaempfer fut à même d’éveiller les curiosités parmi les élites japonaises, curiosité qui se propagea chez des penseurs tels Arai Hakuseki, influent conseiller du shogun Ienobu. C’est peut-être par l’intermédiaire d’Arai Hakuseki et d’autres penseurs de même opinion que le shogun Yoshimune put être convaincu en 1720 de lever l’interdiction sur les livres hollandais afin de recevoir plus d’informations sur la médecine et les sciences occidentales. On parle alors d’une médecine de style hollandais, le Ranpoigaku.

Le même shogun encouragea l’importation d’instruments européens et fit construire un premier observatoire à Edo pour permettre d’établir un calendrier plus précis. La plupart des médecins pratiquant ce type de médecine nouvelle étaient d’ailleurs issus du corps des interprètes du comptoir et de leurs élèves. Ces interprètes étaient d’autant plus méritants que par mesure de sécurité il leur était interdit de prendre des notes des dictionnaires hollandais afin de ne pas en propager la connaissance. Autrement dit ils étaient contraints d’apprendre par cœur et oralement la langue hollandaise pour devenir interprètes. Parmi eux, Narabayashi Chinzan fonda sa propre école de médecine, le Narabayashi-ryû, il fut aussi le traducteur en 1706 du Français Ambroise Paré. Il fut cependant suspecté d’avoir transmis des informations aux Hollandais et renvoyé de son poste, bien qu’il fut pardonné par la suite. Etre trop proche du médecin hollandais, même s’il s’agissait d’une œuvre utile reconnue par le shogunat, restait empreint de crainte et de méfiance.

Kaempfer eut des émules en Europe, il correspondit avec le suédois Carl von Linnaeus, un homme qui est à considérer comme des plus brillants esprits du début des Lumières, un homme qui était admiré par Jean-Jacques Rousseau. Unis dans leur passion de la botanique, Linnaeus fut proche de Kaempfer et put transmettre de nombreuses observations sur le Japon. Parmi les « 17 apôtres de Linnaeus », ses plus importants élèves Carl von Thunberg prit le poste de médecin de Dejima en 1775-1776. Avec Thunberg les Japonais entraient en contact avec un pur produit de la philosophie des Lumières. Ils en eurent un autre avec l’Opperhoofd Isaac Titsingh (1779-1784) qui est pratiquement considéré comme un philosophe aux grandes compétences pour traiter, négocier et communiquer avec les autorités japonaises. Avec Thunberg et Titsingh, la venue annuelle du kapitan à Edo se transforma en rendez-vous attendu permettant les rencontres, les échanges d’opinion et de livres. Les résidents du Nagasakiya résidaient pratiquement 3 semaines à Edo et occupaient leur temps à ces contacts informels avec les daimyôs mais aussi avec les esprits brillants d’Edo.

Une république des lettres au Japon?

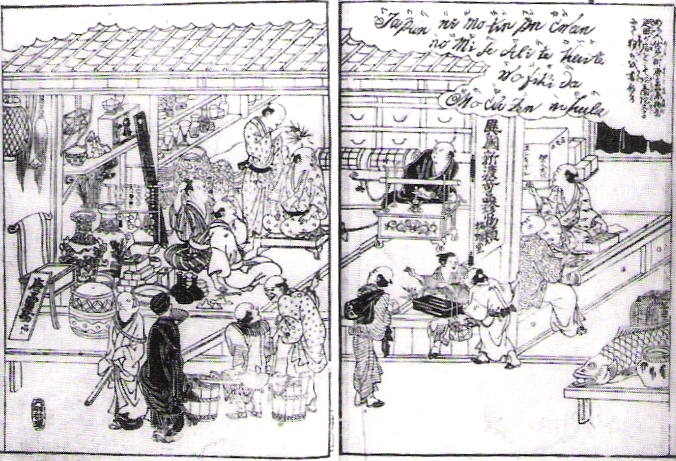

C’est qu’au cours du XVIIIe siècle la portée du Rangaku n’avait fait que s’accroître. Aux côtés du Narabayashi-ryû existait désormais une deuxième école, le Seishûkan, fondée par Kôgyû Yôshiô. Ce dernier fut en contact étroit avec Carl von Thunberg et apprit de lui le traitement au mercure contre la syphilis. Il est aussi connu pour avoir été le premier japonais à organiser une fête de Noël au Japon. Le christianisme étant interdit il s’agissait surtout d’une célébration privée et civile appelée le « Nouvel An Hollandais » (Oranda no Shôgatsu) où des décorations et des mets hollandais étaient présentés. Kôgyô Yôshiô eu jusqu’à 600 élèves mais correspondait de manière plus large avec d’autres Rangakusha (experts des sciences hollandaises).

Il recevait les visites d’Hiraga Gennai, génie japonais passionné par ces nouvelles sciences et qui reproduisit un elekiter, une machine générant de l’électricité (rien de plus qu’une curiosité transmettant un courant dans les mains des curieux). Il correspondait aussi avec les figures dominantes du mouvement des sciences hollandaises, notamment Sugita Genpaku, médecin auteur en 1774 du Kaitai Shinshô (Nouveau traité d’anatomie) et du Rangaku Kotohajime (Introduction aux sciences hollandaises) mais qui ne lisait ni parlait le hollandais. Junan Nakagawa de son côté appris l’herbalisme européen avec Thunberg et traduisit plusieurs ouvrages depuis le hollandais, Thunberg parla de lui avec éloges et son nom fut connu en Europe. Nakagawa, Hiraga et Sugita étaient proches les uns des autres, ils formaient un cercle de connaissances directes qui s’étendait à tout un réseau de traducteurs, de médecins au service des différents daimyôs et autres penseurs. Directement en lien avec les écoles de médecines de Nagasaki mais aussi avec des Hollandais comme Thunberg et Titsingh avec qui ils pouvaient communiquer, ils formaient une véritable petite République des Lettres japonaises, une extension réduite mais vivace de la philosophie des Lumières au Japon.

Le Rangaku se concentrait bien sûr sur la médecine mais s’intéressait à des matières plus diverses comme la chimie, la physique, l’armement, la métallurgie (Hiraga Gennai essaya de développer des mines avec des techniques occidentales) mais il faut remettre leur importance à leur échelle : au Japon la médecine chinoise était encore la seule à être considérée comme ayant une véritable valeur et efficacité, la médecine externe européenne n’étant considéré comme une technique d’appoint utile mais inférieure. De la même manière, en dehors du cercle des Rangakusha et des daimyôs, les connaissances européennes furent toujours contrôlées et ne se répandirent jamais dans la société japonaise. Au contraire, l’influence des Rangakusha était parfois considérée comme suspecte et dangereuse par les penseurs néoconfucéens qui dominaient le paysage intellectuel du Japon d’Edo. On vit aussi se développper, en réaction au Rangaku, une passion pour le Kokugaku (études des sciences nationales) qui cherchait à retrouver la pureté des traditions et de l’histoire japonaise débarassée de ses contaminations chinoises (et bien sûr européennes).

De la science à la révolution

L’époque changeait cependant, l’incident du Phaéton avait été le premier signe que le monde extérieur avait changé et que le Japon ne saurait plus rester isolé pendant longtemps. Le shogunat, entré dans une phase de stagnation politique, ne semblait pas apporter de solution. Certains domaines cherchèrent une solution en revitalisant le pays par un retour au pouvoir de l’empereur, une idée fondée sur les penseurs du Kokugaku et mènerait ensuite à la restauration Meiji. Dans une direction opposée, les succès de traduction de Junan Nakagawa et Sugita Genpaku menèrent à une nouvelle vague de fondations d’écoles de Rangaku, des rangakujuku. Sugita Genpaku fonda ainsi l’école Tenshinrô mais son disciple Otsuki Gentaku eu plus de succès à Edo même avec son école Shinrandô à partir de 1788. C’est dans cette école que furent d’ailleurs célébrées des « nouvels ans hollandais » à Edo pour le petit cercle sophistiqué des rangakusha.

Plus particulier fut l’établissement d’une autre école, le Narutaki juku, qui avait été fondée par le médecin hollandais du moment, Franz von Siebold. Siebold est le dernier, avec Kaempfer et Thunberg à former ce que les Japonais appellent les Dejima no Sangakusha (les Trois Savants de Dejima). Arrivé en 1823 à Dejima il prit la suite des correspondances et des entretiens avec le cercle des Rangakusha et des interprètes japonais. C’est par leur intermédiaire qu’il put recevoir la possibilité de sortir de Dejima pour enseigner mais aussi explorer la faune et la flore locale, son énorme travail de naturaliste ne fut possible que par l’existence de ce réseau favorables aux sciences européennes dont le docteur de Dejima était le principal dispensateur. Les conditions de détention de Dejima s’étaient largement assouplies à cette époque mais Siebold, homme au caractère difficile, dépassa tout de même ces limites. Il rencontra l’astronome Takahashi Kageyasu avec qui il passa un accord pour échanger des cartes du Japon et d’Ezo. L’échange de carte était à l’époque, même en Europe, hautement dangereux et touchait à la sécurité nationale. Quand l’échange fut découvert Takahashi fut condamné à se suicider et Siebold fut expulsé en 1829.

C’est avec l’un de ses successeurs, Niemann en 1836, que Kôan Oagata apprit la médecine et fonda à son tour un rangakujuku appelé Tekijuku à Osaka. Le Tekijuku s’occupait plus que de médecine puisque on y travaillait aussi sur des ouvrages de sciences, d’économie et d’autre sujets généraux. Kôan Ogata non seulement introduisit plus largement la vaccination au Japon (déjà enseignée par Siebold) mais fut capable de faire reconnaitre ses efforts avec la création de centres de vaccination sous protection du shogunat. Il fut aussi un éducateur hors pair, parmi ses élèves se trouvent des noms extrêmement célèbres comme Fukuzawa Yukichi (qui publia le Rangaku Kotohajime de Sugita Genpaku et reçut le surnom de « éducateur du Japon »), Omura Masujiro (chef de l’armée du fief de Chôshû pendant la guerre du Bôshin et considéré comme le fondateur de l’armée japonaise) ou Sano Tsunetami (fondateur de la Croix-Rouge japonaise) ainsi que bien d’autres personnes considérées comme des piliers des sciences et de la politique du Japon de l’ère Meiji.

On voit là que l’intérêt des sciences occidentales commençait à se modifier, au-delà de la médecine, les domaines féodaux et le shogunat cherchaient à tirer de Dejima des connaissances plus pratique et en particulier des connaissances militaires. C’est auprès des Hollandais que furent achetés les premiers navires à vapeur japonais comme le Kanrin Maru. Les daimyôs envoyaient désormais à Nagasaki non leurs médecins mais des samurais chargés de tirer des leçons de l’art militaire européen par des ouvrages traduits (en particulier des biographies de Napoléon et de ses guerres).

Sakuma Shôzan du domaine de Matsushirô est le plus connu parmi eux, après ses études en 1842 il rédigea un traité comportant 8 mesures pour la défense navale prônant la modernisation du Japon. Il ne fut pas écouté et le shogunat se retrouva démuni avec l’ouverture forcée du pays en 1853. Le danger pour la sécurité du Japon, l’abandon de la politique séculaire d’isolement et l’urgence menèrent dès 1855 à la fondation d’un institut naval, juste devant les portes de Dejima, pour mener la création d’une marine japonaise. Parmi les élèves de Sakuma Shôzan se trouvaient Yoshida Shôin, lui-même professeur de toute une génération de modernisateurs du Japon, et Katsu Kaïshû qui fut une des figures dominantes du shogunat dominant avec son propre disciple, Sakamoto Ryôma, artisan de l’alliance Satsuma-Chôshû, qui mit fin au shogunat en 1868.

Le rideau était déjà en train de se fermer sur Dejima, le docteur Pompe van Meerdervoort fut l’un des derniers noms de savant du comptoir en 1857 alors même qu’un institut médical était fondé à Nagasaki. Le Japon était désormais ouvert aux Occidentaux et le cœur de la modernisation et des études se déplaça rapidement vers Osaka et Edo-Tôkyô. Des Trois Savants de Dejima et des Lumières européennes au milieu des savants du Rangaku puis aux révolutionnaires du Bakumatsu (la fin du shogunat) un lien direct peut être établi.

Dejima ne fut pas seulement une porte du Japon pour les Européens, elle fut aussi une fenêtre sur le monde par lequel furent introduits les premiers éléments qui menèrent à modernisation du Japon. Si ce dernier a été aussi compatible avec la civilisation moderne, c’est en grande partie parce que le contact n’avait jamais été totalement perdu depuis le XVIIe siècle et que Dejima servit d’antichambre dans laquelle le Japon put acclimater les connaissances et les idées jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de s’enraciner à l’époque contemporaine.