Au début des années 1580 la présence des missionnaires jésuites atteignit son apogée. Présents depuis une trentaine d’années, les missionnaires étaient parvenus à s’implanter, convertir et former des communautés. Le christianisme au Japon était alors en passe de s’acclimater au pays avec les nouvelles idées d’Alessandro Valignano et le soutien de grands seigneurs convertis ou favorables. Les Jésuites n’étaient pas éloignés de penser que le Japon pourrait être entièrement converti. Pourtant, la mission fut finalement un échec qui mena à un régime de contrôle et de persécutions sous l’autorité du nouveau shôgunat. Comment expliquer la chute de la mission la plus développée d’Asie au XVIe siècle?

Retournement de tendance et erreurs

Une puissance politique catholique au Japon?

Une des caractéristiques de la mission au Japon au début des années 1580 fut son empressement à se mêler des rivalités entre daimyôs. Il s’agissait surtout de soutenir ses champions, comme les kirishitan daimyôs du Kyûshû, mais aussi de se ranger du côté des puissants capables de faire avancer l’évangélisation. Sous le patronage d’Oda Nobunaga, les Jésuites avaient été autorisés à construire des églises et à convertir jusqu’à Kyôto. Cela posait évidemment le risque de voir leur champion battu. En 1582, Nobunaga fut piégé et éliminé par son vassal Akechi Mitsuhide, les Jésuites ont laissé un compte rendu de l’évènement qui laissait craindre l’émergence d’un pouvoir qui leur serait hostiles. Par bonheur pour eux, Akechi Mitsuhide fut rapidement éliminé par Hashiba (Toyotomi) Hideyoshi qui semblait vouloir poursuivre la politique de tolérance de son prédecesseur. Dans les deux années suivantes, Hideyoshi élimina ses rivaux et devint la puissance hégémonique au Japon jusqu’à obtenir le titre de Kampaku (régent) en 1585. Les Jésuites reportèrent sur lui les espoirs qu’ils avaient conçu pour Nobunaga, le nouveau régent avait toujours besoin du salpêtre des marchands ibériques et avait dans son entourage proche plusieurs chrétiens.

L’implication des Jésuites dans les disputes japonaises portaient cependant un autre risque. Les Jésuites avaient obtenu le port de Nagasaki et d’autres terres, dans certains domaines la population convertie était presque majoritaire et reconnaissait une autorité spirituelle aux Bateren. Ajoutons à cela le soutien militaire des navires européens et la mission pouvait apparaître comme un acteur à part entière des luttes entre clans, voir comme un rival avec ses propres intérêts. La question de la puissance militaire des chrétiens au Japon n’était pas seulement rhétorique. Lorsque Gaspar Coelho et Alessandro Valignano s’opposaient sur la direction à donner à la mission cette question était sous-entendue. Valignano cherchant à intégrer le catholicisme à la société japonaise cherchait à former un clergé indigène qui, inévitablement, gèrerait ses relations avec les pouvoirs locaux. Dans l’autre sens, un clergé plus dépendant des Jésuites et de la hiérarchie de l’Eglise signifiait aussi que celle-ci devait devenir une puissance locale, éventuellement soutenue par la puissance ibérique, menant éventuellement vers la colonisation.

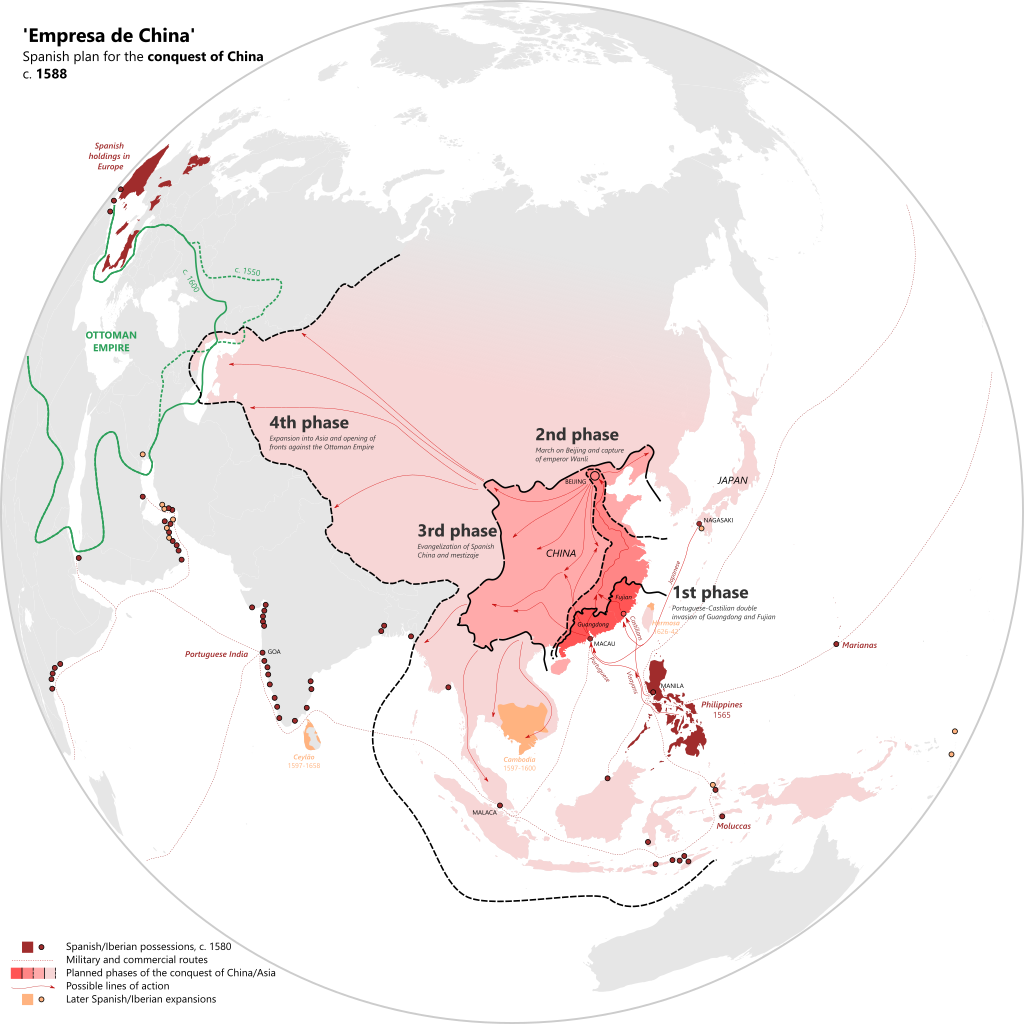

Le succès de la mission au Japon s’insérait aussi dans une stratégie en Asie plus globale symbolisée par le rêve d’une Empresa de China. Domingo de Salazar (évêque de Manille) suggéra en 1583 qu’une fois le Japon converti, ses samurais pourraient aider la puissance ibérique (le Portugal et l’Espagne ayant été récemment réunis par Philippe II) dans une éventuelle conquête de la Chine. Francisco Cabral estima pouvoir fournir 5000 Japonais à l’entreprise qui connut un début de préparation en 1587 avec l’assentiment du roi d’Espagne. La même année, le daimyô Konishi Yukinaga arriva à Hirado pour discuter d’une éventuelle collaboration militaire au nom de Toyotomi Hideyoshi. Des plans fantastiques furent élaborés, débouchant sur la conquête et la colonisation de la Chine. La défaite de l’Invincible Armada en 1588 dans la Manche refroidit cependant Philippe II pour toutes aventures maritimes et le projet fut enterré. De manière générale de nombreux Jésuites se sentaient désormais assez forts pour envisager l’évolution de leur puissance politique, s’impliquant dans les luttes entre les kirishitan daimyôs du Kyûshû et leurs rivaux païens. Nagasaki fut partiellement fortifiée par les Jésuites tandis que la protection par des navires ibériques fut envisagée en 1585 (mais non réalisée par manque de moyens). La conversion de samurais laissait entrevoir la possibilité de disposer d’une force militaire propre dans laquelle les guerriers encadreraient la population convertie et armée (ressemblant assez à ce qu’était la Ligue Ikkô à la même époque).

Le retournement de la campagne du Kyûshû

Dans les premiers temps, Toyotomi Hideyoshi ne semble pas avoir montré d’hostilité aux missionnaires ou aux convertis. Il comptait Takayama Ukon et Konishi Yukinaga parmi ses vassaux et dans son cercle immédiat son stratége Kuroda Kambei se convertit à son tour vers 1585. Hideyoshi lui-même n’avait apparemment pas de convictions religieuses particulières mais les relations commerciales avec les Européens étaient importantes pour lui, les affaires du Kyûshû lui tenaient donc à coeur.

C’est pour cette raison que les évènements de 1585 menèrent à une réaction aussi rapide. Les puissants Shimazu de Satsuma profitaient de la transition en cours dans le Kinai pourr avancer leurs pions avant qu’Hideyoshi se tournent vers eux. Ils avaient envahi les domaines du Sud du Kyûshû avant d’envahir le domaine de Funai. Anti-chrétiens depuis le début, ils détruisirent les églises et l’hôpital de Funai. Mis aux abois, Ôtomo Sôrin en appela à Hideyoshi qui y vit l’occasion de faire reconnaître son autorité. Quand les Shimazu ignorèrent son ordre de cesser les hostilités, il envahit à son tour le Kyûshû. Soutenu par la puissance du reste du Japon il parvint rapidement à soumettre les Shimazu mais sans les détruire et à placer le Nord du Kyûshû sous sa tutelle, confirmant tel daimyô ou redistribuant les fiefs. Ce séjour dans le Kyûshû mena Hideyoshi à changer d’avis envers la mission.

Hideyoshi avait jusque là vu les chrétiens comme une minorité. Quelques seigneurs convertis et de petites communautés en ville dont les prêches et la charité ne portaient pas à conséquence. Dans le Kyûshû il fut confronté à des domaines où les chrétiens étaient parfois devenus majoritaires et où des violences avaient touché les temples bouddhistes et sanctuaires shintô. Certains de ces sanctuaires avait bénéficié de donations d’Oda Nobunaga et s’en prendre à eux confinait à manquer de respect à sa mémoire, dont Hideyoshi s’était fait le défenseur. Les habitants de ces domaines écoutaient les missionnaires et pouvaient visiblement être poussés à la violence par eux, cela ressemblait à ce qu’avait fait l’Ikkô Ikki, un ordre bouddhiste militant, qu’Hideyoshi avait aussi combattu. Les violences contre les temples et sanctuaires semble avoir eu aussi une dimension sociale de révolte contre des institutions religieuses aisées disposant de droits sur les communautés locales. La responsabilité des Jésuites reste incertaine, les cas de violences semblent avoir souvent été poussé par des convertis exaltés mais bénéficia finalement à la mission (l’église Todos os Santos de Nagasaki fut construite en 1569 avec le bois d’un temple démantelé sur ordre du samurai Jizaemon Sumikage).

Hideyoshi vit que les daimyôs chrétiens entretenaient des liens suspects avec les puissances étrangères et que les Jésuites disposaient de biens et de richesses peu en accord avec leurs principes et faisant d’eux des puissances politiques. Un homme comme Hideyoshi, parti de rien mais ayant tout conquis, ne pouvait laisser se développer un pouvoir concurrent qui pourrait se retourner contre lui. La mission dans le Kyûshû avait fait un étalage trop évident de sa puissance jusqu’à devenir un problème à résoudre.

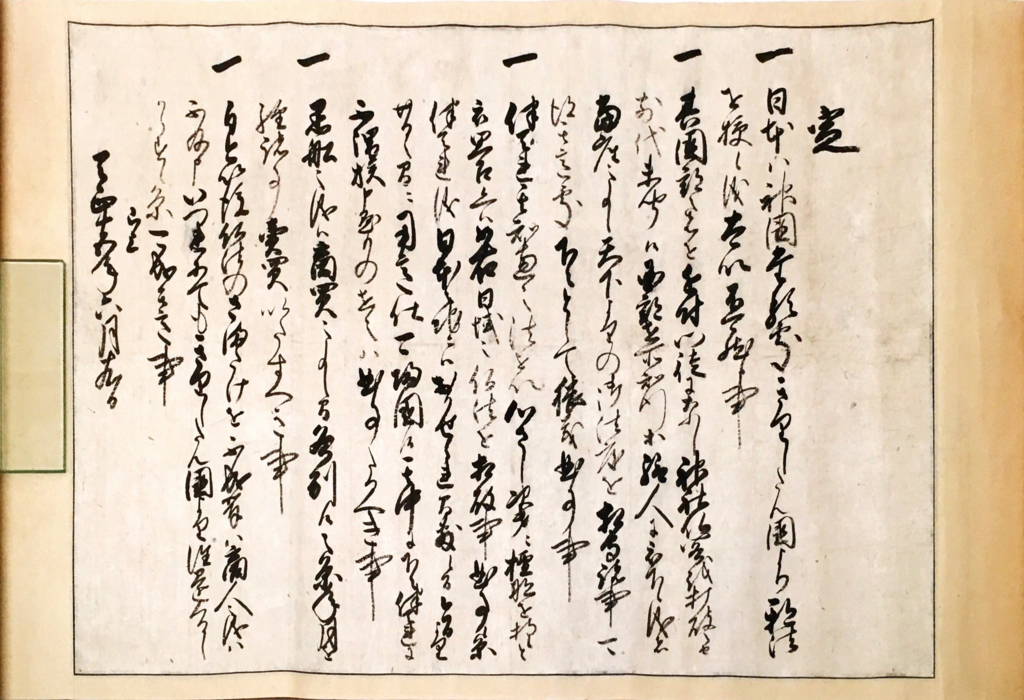

Toyotomi Hideyoshi ordonna en juin 1587 l’expulsion des missionnaires jésuites sous 20 jours. Cette décision radicale semble pouvoir être expliquée par les documents de la famille Matsuura qui furent heureusement retrouvés en 1933. Ils indiquent qu’Hideyoshi craignait effectivement le développement de la puissance chrétienne, les conversions de daimyôs, les violences religieuses et l’aliénation de terres au profit de l’ordre mais ce n’est pas tout. Il eu l’occasion de constater que des Japonais avait été vendus comme esclaves aux marchands ibériques tandis que le père Gaspar Coelho se vantait auprès de lui pouvoir mobiliser d’un mot la puissance de la flotte espagnole. Hideyoshi réalisa peut-être à ce moment là qu’il existait un lien entre la mission catholique et l’expansion coloniale espagnole.

Gaspar Coelho dut s’exprimer par écrit sur ces différents points et sa réponse semble avoir été pour le moins insatisfaisante. Les Jésuites avaient été opposés à la pratique de l’esclavage au Japon et à la traite pratiquée par les Portugais mais cette opposition était tempérée par les réalités politiques et économiques. Les jésuites n’avaient pas les moyens de s’y opposer et ne semblent pas avoir voulu accuser leurs protecteurs portugais. Evasif sur les buts de la puissance portugaise et espagnole, Gaspar Coelho resta intransigeant sur la doctrine et refusa de condamner les violences religieuses, donnant l’impression que les Jésuites encourageaient le renversement de l’ordre social (entendez la domination des daimyôs et des temples). Plus tard Alessandro Valignano chargea volontiers Gaspar Coelho de la responsabilité de ce qui suivit par son manque diplomatie et son intransigeance. Il s’agit cependant peut-être des suites de leur dispute sur la conduite de la mission.

Le Goshuin Shishoku Kokaku, un mémorandum en 11 articles fut donc publié par le régent. Il est connu sous le nom de Bateren Tsuiho-rei (édit d’expulsion des missionnaires). Il est vrai que les missionnaires étaient expulsables sous 20 jours mais parallèlement les marchands n’ayant aucune activité religieuse furent laissés tranquilles. Les conversions forcées furent condamnées mais les chrétiens librement convertis conservèrent leur liberté de culte à titre privé. Les églises de Kyôto, Osaka, Sakai et d’autres encore furent rasées sur ordre du régent. Les daimyôs chrétiens qui n’étaient pas vassaux d’Hideyoshi purent le rester mais les vassaux furent contraints d’abjurer. Kuroda Kanbei, d’une foi récente de quelques mois le fit sans problème mais Takayama Ukon préféra refuser, abandonnant du coup son statut et son domaine pour devenir un rônin.

Seuls 3 Jésuites furent réellement expulsés à cette occasion, les autres se contentèrent de se déplacer à Hirado qui devint le coeur de leur mission, Nagasaki leur fut retirée et fut administrée directement, les bénéfices de son commerce allant désormais à Hideyoshi. Il apparaît par ces décisions qu’Hideyoshi n’avait pas alors en tête de persécuter le christianisme mais plutôt de le mettre au pas, le rendre dépendant de sa volonté. Gaspar Coelho et sa faction furent alors tentés d’appeler à la révolte armée populaire contre le chef païen mais une telle action était impensable et la majorité des Jésuites se rangea plutôt à la soumission encouragée par Valignano. Les chrétiens ne devaient pas devenir une puissance au Japon, ne devaient pas se militariser et devaient rendre à César ce qui était à César (Hideyoshi dans ce cas précis). Ce fut plus que suffisant pour Hideyoshi sur le moment et l’édit contre les missionnaires ne fut pratiquement pas suivi de contraintes. Hasard de l’histoire, quelques mois avant l’édit, Ôtomo Sôrin et Ômura Sumitada étaient décédés de cause naturelle, leurs fils, bien que chrétiens, étaient moins enclins à soutenir les chrétiens face au régent, mettant fin au rêve d’une alliance des seigneurs chrétiens. L’épisode marqua cependant un changement d’époque pour la mission.

Les chrétiens dans un nouvel ordre japonais

La dispute semblait être terminée sur le moment, Gaspar Coelho décéda en 1590 alors qu’Alessandro Valignano revenait au Japon avec ses séminaristes, il appuya plus fermement la condamnation de l’esclavage, des violences religieuses et la reconnaissance de l’obéissance à l’autorité. Hideyoshi lui accorda volontiers une audience et rapidement les missionnaires purent de nouveau circuler au Japon. Valignano revenait d’ailleurs avec un cadeau, une presse qui fut installée à Kazusa (préfecture de Nagasaki) et permit aux missionnaires d’imprimer des textes et les diffuser plus rapidement et à moindre coût, l’idéal pour enseigner et promouvoir leurs résultats. Ils durent cependant se rendre vite à l’évidence qu’Hideyoshi entendait les exploiter. De 1587 à 1597, la mission catholique continua globalement à s’étendre et à prospérer.

Après avoir vaincu ses derniers opposants en 1590, Toyotomi Hideyoshi tourna son ambition vers le continent et la conquête de la Chine. Avant de s’en prendre à la Chine il lui fallait passer par la Corée. Il demanda aux Jésuites de convaincre les Ibériques de le soutenir par des navires et des moyens dans cette conquête mais, suivant leur résolution de 1587 de ne plus s’impliquer sur le plan politique, ils s’y refusèrent. Hideyoshi fit pression sur eux, ordonnant la destruction de l’église de Nagasaki alors même que le vieux prêcheur Lorenzo Ryôsai décédait. Dans le même temps, en 1593, arriva au Japon le père Pedro Bautista. Ce dernier n’était pas un Jésuite mais un moine franciscain. Les Franciscains étaient arrivés au Japon sur les navires espagnols avec l’approbation de Rome qui avait pourtant donné à la Compagnie de Jésus plein pouvoir au Japon en 1580. Rome n’approuvait pas l’inculturation d’Alessandro Valignano et réagissait aussi à l’édit de persécution. Les Franciscains se posèrent en rivaux des Jésuites et leur doctrine. Ils se montrèrent plus fermes et plus rigides dans leur foi, n’hésitant pas à affronter alors que les Jésuites cherchaient plus à concilier. Ils contribuèrent à envenimer les relations avec les daimyôs locaux. En 1596, c’est Pédro Martinez qui arriva au Japon en tant que premier évêque de Funai, nommé par Rome sans consultation du pouvoir au Japon, son existence même menait Hideyoshi à s’interroger : pour les chrétiens, qui serait l’autorité finale en cas de conflit, lui ou un grand prêtre barbare habitant à l’autre bout du monde?

L’année 1596 vit aussi un navire espagnol, le San Felipe, s’échouer sur les côtes du Shikoku. Les marins furent secourrus par les autorités et durant leur séjour le capitaine eu la mauvaise idée, sans doute pour se vanter et inspirer la crainte, de décrire la puissance espagnole. Il alla jusqu’à expliquer que les missionnaires avaient été toujours l’avant garde de la puissance espagnole, conquérant les esprits avant que leurs armes soient nécessaires en affaiblissant les pouvoirs locaux. Il n’y a qu’à relire les noms de tous les Jésuites impliqués dans la mission depuis 1547, tous portaient des noms portugais, espagnols et italiens (à l’époque sous domination espagnole). Ces paroles ne furent pas perdues et furent transmises à Hideyoshi. Il ne faut pas s’étonner dans ce contexte de voir le pouvoir du Taikô (titre pris par Hideyoshi lorsqu’il abandonna la régence) sauter le pas et passer aux persécutions.

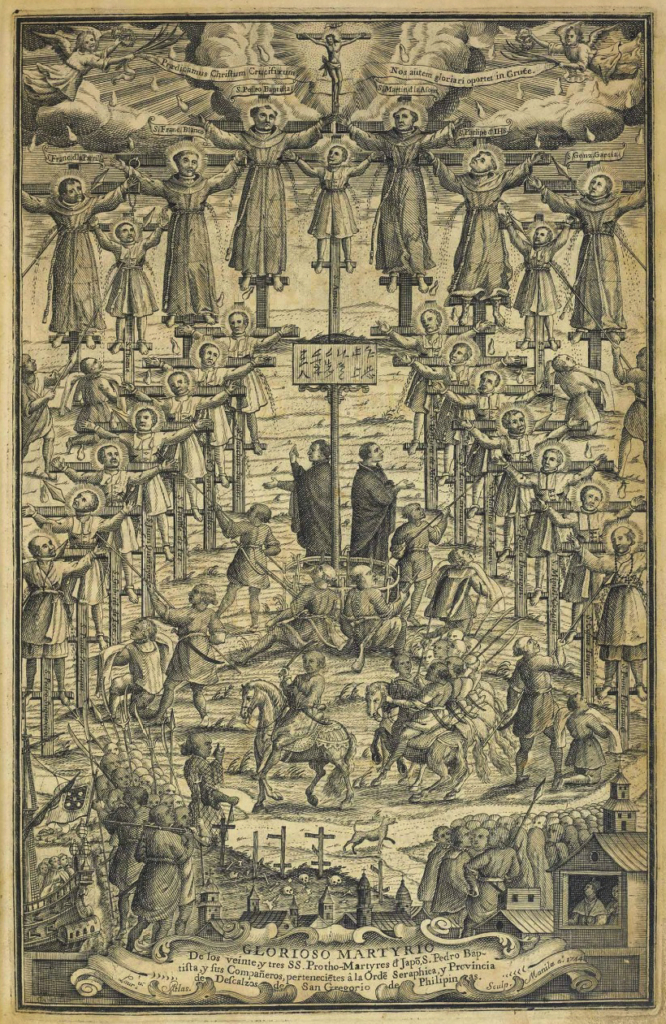

26 chrétiens furent arrêtés dans la région de Kyôto et expédiés jusqu’à Nagasaki où ils furent exécutés le 5 février 1597. Ils sont aujourd’hui canonisés sous le noms des 26 martyrs de Nagasaki et parmi eux on ne s’étonnera pas de trouver 6 frères franciscains et 17 laïcs convertis par ces franciscains, avec eux se trouvaient aussi 3 jésuites japonais dont Paul Miki qui avait été le prédicateur japonais le plus connu après la disparition de Lorenzo Ryôsai. L’exécution de ces premiers martyrs eu un grand retentissement en Europe et fit l’objet de publications, Luis Frois en produisit un récit complet peu avant de s’éteindre à Nagasaki (les récits de Luis Frois sur les persécutions sont précieux mais ont tendance à méler et regrouper les évènements, les historiens préfèrent les lettres de missionnaires contemporains pour leur travail). Ces morts venaient mettre un terme à l’image jusque là acceptée d’un Japon en cours de christianisation.

Ce coup d’éclat d’Hideyoshi ne fut cependant pas suivi d’une persécution généralisée et Alessandro Valignano put entrer au Japon sans encombres en 1598 pour sa troisième visite. Hideyoshi mourut la même année, le gouvernement qu’il laissait n’était pas forcément hostile aux chrétiens, on trouvait en son sein des gens comme Konishi Yukinaga, « héros » (ou massacreur selon le point de vue) des campagnes en Corée et chrétien de premier plan, mais l’ensemble était dirigé par un conseil de 5 régents à la tête desquels se trouvait Tokugawa Ieyasu.

Ce dernier était différent d’Hideyoshi, issu d’une plus vieille famille, c’était un confucéen strict, issu d’une province où les chrétiens étaient peu nombreux et installé loin de leur influence, dans l’Est, là où les Jésuites ne s’étaient pas beaucoup souciés de s’implanter. Il n’avait aucune amitié pour les chrétiens mais partageait un point commun avec Hideyoshi, la volonté d’unifier le Japon. Il faut ainsi constater que l’émergence d’un pouvoir fort et centralisé au Japon allait de paire avec une remise en ordre de la société. Cette remise en ordre ne pouvait passer que par l’affirmation des traditions (confucianisme, ordres bouddhistes) au détriment des nouveautés damnables comme une religion étrangère. Ieyasu partageait les soupçons d’Hideyoshi sur les intentions des pères jésuites d’autant plus qu’en 1600 un navire hollandais, le Leifde, s’échoua au Japon, apportant avec lui un nouvel acteur de ce drame. C’est sur ce navire que se trouvait William Adams qui devint ensuite samurai sous le nom de Miura Anjin. Adams eu des entretiens avec Tokugawa Ieyasu lui-même durant lesquels il présenta probablement une vision nouvelle de l’Europe. Protestant anglican, ennemi de l’Espagne il ne pouvait avoir une bonne opinion des Jésuites représentés auprès de Ieyasu par son traduction Joao Rodriguez. Son élévation au rang de samurai et les privilèges qu’il reçut au sein de la vassalité des Tokugawa montrent que ses services furent grandement appréciés.

Quelques mois plus tard, à Sekigahara, Tokugawa Ieyasu remporta sa grande victoire et instaura rapidement son propre régime, le shôgunat d’Edo. Il y avait eu des chrétiens dans les deux armées de l’Est et de l’Ouest lors de cette bataille, même le camp de l’Ouest comptait Konishi Yukinaga parmi ses commandants. Capturé après la bataille, il refusa de se suicider au nom de sa foi et fut exécuté. Les Jésuites n’avaient pas pris parti dans ce conflit et dans un premier temps le nouveau maître du pays ne montra pas d’hostilité apparente à leur encontre. Le commerce avec les Portugais restaient encore important pour le nouveau shôgunat mais les années suivantes allaient rendre évidentes les intentions de Ieyasu envers les catholiques du Japon et les missionnaires.

Persécutions et clandestinité

Scandales, batailles et intolérance grandissante

Les premières années du shogunat ne semblèrent pas apporter de changements radicaux, le nouveau régime étant encore peu enraciné. A ce moment le shôgunat n’avait pas encore imposé un contrôle sur tout le Japon, le fils d’Hideyoshi résidait toujours dans le château d’Osaka et représentait une menace pour l’avenir lorsqu’il deviendrait adulte. Autour de lui un bon nombre de daimyôs redevables aux Toyotomi pouvaient représenter une menace de révolte, parmi eux se trouvaient des daimyôs chrétiens. Dans le même temps, le nombre de convertis et de Jésuites continua à augmenter, en 1601, Sebastiao Kimura et Luis Niabara furent les premiers Japonais à être ordonnés prêtres. Nagasaki comptait onze églises, deux hôpitaux tandis qu’un nouveau séminaire était construit à Nagasaki et que des églises ouvraient jusque dans la lointaine Edo et même dans les domaines de Date Masamune loin dans le Nord. Vers 1611, les estimations vont de 300 000 chrétiens, probablement plus répartis sur 190 églises, 11 collèges, 64 résidences dont la moitié des frères étaient Japonais. Un ordre féminin, les Miyako no Bikuni (nonnes de Kyôto) avait été fondé dans la capitale. La mission était largement autonome financièrement par les donations et ses propres institutions (misericordias). Le catholiscime au Japon était un phénomène massif et sans commune mesure ailleurs en Asie.

L’année suivante, en 1602, s’achevait la construction du collège Saint-Paul à Macao. Le bâtiment est aujourd’hui un symbole (en ruine) de la mission catholique en Asie et sa façade, bien que de style européen, a été construite en partie par des artisans japonais qui y ont introduit des détails asiatiques. En 1603, les moines dominicains et augustiniens faisaient à leur tour leur apparition au Japon. Les Jésuites continuaient leur travail d’inculturation et d’acclimatation, Joao Rodriguez publia son dictionnaire japonais-portugais en 1603 et une grammaire japonaise en 1604 tandis que Alessandro Valignano continuait à rédiger ses apologies de la mission au Japon. La mission semblait plus solide et active que jamais.

Le shôgunat continuait à avoir besoin des marchands ibériques mais cherchait à diminuer cet état des choses. Les nouveaux liens tissés grâce à William Adams permirent d’établir des relations commerciales, plus réduites, avec les Hollandais et en 1613, Hirado accueillit même un comptoir commercial anglais (qui ne décolla jamais). Les Hollandais hantaient les eaux entre Taïwan et le Japon, prêts à un peu de piraterie occasionnelle comme en 1603 lorsqu’ils prirent le Santa Catarina. Le shôgunat chargea Arima Harunobu, resté chrétien jusque là, détablir un poste de commerce sur l’île de Formose (Taïwan) où Japonais et Portugais pourraient commercer sans pour autant les laisser poser les pieds au Japon. Le projet tomba à l’eau lorsque la tentative des Arima fut repoussée en 1609 par les Aborigènes formosans. La question commerciale changea beaucoup les rapports entre Harunobu et les Portugais, jusqu’ici cordiaux. L’année précédente, une dispute de marins entre des Portugais et des marins du clan Arima arrivés à Macao dégénéra en combats de rue laissant peut-être 50 Japonais tués sur ordre du capitaine André Pessoa qui administrait alors Macao.

En 1609, le même Pessoa commandait le navire Nossa Senhora de Graça (parfois dénommé Madre Deus selon les sources), dirigé vers Nagasaki. Le port était alors administré directement par le shôgunat en la personne d’un magistrat, le Nagasaki Bûgyô, il s’agissait donc de relations directes entre le shôgunat et les Portugais. Le capitaine se retrouva en butte aux vexations du magistrat et à une hostilité à peine masquée lors de sa visite à Tokugawa Ieyasu à Sunpu (Shizuoka). Pessoa passa même après les envoyés hollandais qui venaient de recevoir le droit de s’installer à Hirado et de commercer librement au Japon tandis que les Portugais devaient respecter des quotas dans des sites prédéfinis. Pessoa se rendit coupable de maladresse en adressant directement ses plaintes à Ieyasu, critiquant ses magistrats. Cela ouvrit pour Arima Harunobu de se plaindre des évènements de Macao et accuser le capitaine de les avoir provoqué.

De retour à Nagasaki, les chrétiens de l’entourage shôgunal et les Jésuites prévinrent le capitaine portugais de la précarité de sa position et de l’éventualité d’une attaque pour l’arrêter, les tentatives pour calmer les autorités furent vaines, le shôgunat semblait décider à affirmer sa position face aux marchands étrangers. En janvier 1610, le Nossa Senhora de Graça fut attaqué pendant plusieurs nuits par les samurais des Arima soutenus par les troupes shogunales. Alors que son navire était déjà en feu et submergé par les assaillants aponais, le capitaine Pessoa préféra faire exploser ses réserves de poudre et anéantir son navire, les survivants de son navire furent massacrés. Tokugawa Ieyasu était alors tellement remonté qu’il ordonna le massacre de tous les étrangers de Nagasaki avant de rétracter ensuite son ordre. Le shogunat avait encore besoin des Portugais pour s’approvisionner en soie chinoise donc l’affaire se régla par la diplomatie et deux ans plus tard les Portugais étaient de retour pour commercer.

Les effets de l’incident se firent sentir sur la Mission. Joao Rodriguez; qui avait été le traducteur du shogunat fut accusé d’avoir fait passer des informations aux Portugais et fut expulsé du Japon, son rôle auprès du shôgunat fut assumé par William Adams, les Jésuites perdirent ainsi leur contact direct auprès de l’ancien shôgun. De manière générale l’incident finit de convaincre Ieyasu que les étrangers étaient une menace pour le Japon et que les chrétiens leur serviraient de cinquième colonne. Cette conviction fut renforcée quelques mois plus tard quand éclata le scandale Okamoto Daihachi.

Cet Okamoto était un vassal de Honda Masazumi, le responsable des affaires étrangères pour le shôgunat, qui avait empoché des pots-de-vin d’Arima Harunobu pour obtenir des faveurs du shogunat. Okamoto et Harunobu étaient tous deux chrétiens et le shôgunat eu dès lors l’impression qu’un réseau de relations entre chrétiens minait le shôgunat. Okamoto fut exécuté mais des chrétiens jugèrent bon de chanter des hymnes et de le considérer comme un martyr, outrageant les autorités qui considéraient qu’elles avaient rendu la justice. Arima Harunobu, quant à lui, fut déposé et exilé, quelques mois plus tard le shôgunat lui ordonna de se suicider. Incapable de le faire pour raisons religieuses, il demanda à ses vassaux de le tuer. Son fils Naozumi abandonna la religion de son père et commença à persécuter les chrétiens de ses terres pour montrer sa fidélité au shôgun (dont il avait épousé une fille adoptée, Kuni-Hime). Avec cet incident, le dernier daimyô chrétien d’importance disparut.

Déraciner le christianisme au Japon

En 1611, Tokugawa Ieyasu était déjà âgé et conscient de devoir terminer la stabilisation du shogunat avant sa mort, il préparait déjà sa dernière guerre contre les Toyotomi. La décennie précédente avait vu une dégradation progressive des relations commerciales avec les Portugais, qui étaient la principale raison du shôgunat pour tolérer les missionnaires. Dans ce contexte de remise en ordre, le vieux shôgun retiré (Ôgoshô) prit le premier édit interdisant le christianisme. Cet édit portait surtout sur les domaines et les vassaux des Tokugawa, menant à la destruction des églises d’Edo. Un second édit fut promulgué en 1614 sous la supervision du moine zen Konchiin Suden.

Il ne s’agissait désormais plus seulement de mesures de contrôle mais bien de persécution. Les missionnaires devaient quitter le Japon, les convertis japonais, à moins de pouvoir quitter le pays, seraient condamnés à mort s’ils n’abjuraient pas leur foi. Le vieil Takayama Ukon, le samurai converti le plus connu encore vivant, choisit l’exil à Manille où il décéda peu après. La persécution était désormais une politique officielle du shogunat et son application fut généralisée à tout le pays sous la supervision des magistrats et du clergé bouddhiste local. Les établissements chrétiens, à commencer par les églises à Kyôto et Nagasaki furent détruites, la presse des Jésuites dut être renvoyée à Macao pour ne pas être saisie. Les chrétiens de Kyôto durent se faire enregistrer comme tels. Sur la centaine de Jésuites résidants alors au Japon seuls 18 d’entre eux étaient encore présents dans le pays à la fin de 1614.

Même après la mort de Ieyasu en 1615, son fils, le deuxième shôgun Hidetada confirma et renforça les dispositions de ses édits. Les résistances locales à la persécution étaient autant de signes pour lui de la nécessité de mettre au pas ces Japonais dévoyés qui ne respectaient pas l’ordre établi. Autre preuve fut la demande du vice-roi d’Espagne à Manille en 1615 de pouvoir construire un fort au Japon même tenu par des soldats espagnols pour protéger les intérêts de ses marchands. Le même vice-roi avait d’ailleurs proposé à Takayama Ukon, à son arrivée à Manille, de le mettre à la tête d’une armée composée de samurais chrétiens exilés ou pris parmi les mercenaires qui étaient éparpillés alors en Asie du Sud-Est. L’ancien daimyô, âgé et malade, refusa de se retourner contre son pays. Les ambitions territoriales espagnoles semblaient ne faire plus aucun doute.

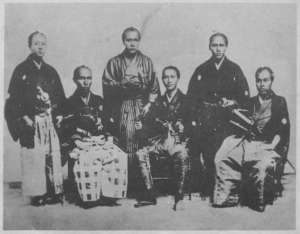

Peu avant, en 1613, Ieyasu avait ordonné à Date Masamune l’envoi d’une ambassade vers l’Europe afin de discuter de leurs relations commerciales avec l’Espagne. L’ambassadeur de Masamune, Hasekura Tsunenaga, était parti vers l’Espagne et Rome porteur de lettres officielles ainsi que de dispositions secrètes de son maître visant à convaincre l’Espagne qu’il pourrait prendre la suite des Tokugawa et devenir un nouvel interlocuteur favorable aux missionnaires. Masamune avait donné des gages de tolérance en accueillant des prêtres sur ses terres. L’édit shôgunal de 1614 lui coupa l’herbe sous le pied, forcé d’expulser à son tour les prêtres et de détruire leurs églises. Hasekura Tsunenaga était en Espagne lorsque la nouvelle des persécutions arriva et sa mission tomba immédiatement dans les poubelles de l’histoire alors même qu’il s’était converti. De retour au Japon plusieurs années plus tard, il fut désavoué par son maître. Avoir des relations autonomes avec les Namban était désormais suspect aux yeux du shôgunat.

Ces persécutions ne furent cependant pas une Saint-Barthélémy. L’expulsion des Jésuites et la destruction de leurs édifices se fit progressivement sur l’année sous un contrôle ferme mais encore non violent. Les Jésuites et autres religieux ne furent pas brutalisés mais ils n’avaient plus de recours. Le principal effet fut la fin de la mission en tant que telle, de ses oeuvres dans les villes et de la dispersion de son personnel mais cela ne fit pas disparaître l’importante population convertie, surtout dans le Kyûshû. Les daimyôs et leurs vassaux convertis pouvaient toujours cacher leur foi mais dans les villes, les ports et les villages, les communautés chrétiennes, parfois majoritaires continuèrent à exister. Ces communautés étaient relativement bien structurées et autonomes, l’absence chronique de prêtres pouvant mener les rites avait obligé la mission à accepter des diacres locaux se transmettant leur charge au sein de leur famille. Ces derniers ne pouvaient pas administrer les rites mais pouvaient animer les lectures de la Bible et gérer la communauté villageoise. L’éradication du christianisme au Japon ne pouvait être qu’une politique à long terme. Le reste de cette histoire prend désormais la forme d’une longue énumération de violences et de persécutions.

Les premières violences contre les missionnaires eurent lieu en 1617 par l’arrestation et l’exécution par décapitation de missionnaires restés illégalement dans le domaine des Ômura. D’autres arrestations suivirent tandis que le shogunat encourageait la publication de réfutations du christianisme par des lettrés confucéens, d’anciens convertis et des moines bouddhistes. En 1622, ce furent 23 chrétiens qui furent martyrisés à Nagasaki, crucifiés ou brûlés sur le bucher. Parmi eux se trouvaient des pères jésuites dont Sébastien Kimura qui avait été le premier Japonais ordonné prêtre. Impuissante face à la destruction de la mission, l’Eglise se contenta, hasard du calendrier et ironie de l’histoire, de canoniser François-Xavier la même année. Les marchands espagnols et portugais ne réagirent pas non plus, soucieux de préserver un commerce qui restait la principale source de richesse de Macao, le shogunat se convainquit ainsi que l’affirmation de son autorité religieuse sur son territoire n’aurait pas de conséquences économiques.

Le passage au règne du troisième shôgun Iemitsu vit une intensification des persécutions à mesure que le shogunat pouvait imposer son autorité incontestée non seulement sur ses territoires mais aussi sur ceux des daimyôs tozama (théoriquement autonomes). Le shogunat fit pression pour qu’ils adoptent et appliquent les mesures de persécutions, ce qu’ils firent sans protester. Les exécutions de grandes ampleurs datent de cette époque et la persécution s’institutionnalisa avec l’obligation faite à tous les Japonais de s’enregistrer dans un temple local ou devant un magistrat pour déclarer son apaprtenance à tel ou tel courant bouddhiste (ce qui permit aussi un contrôle accru de la population). La pratique du fumi-ê se répandit à partir de 1627, les habitants d’un village devaient poser le pied sur une image chrétienne pour attester qu’ils n’appartenaient pas à cette religion. Le test devint annuel à Nagasaki et se faisait en famille sur une journée.

Les arrestations de missionnaires devinrent une pratique courante menant à un exécution rapide, les Jésuites continuant à envoyer clandestinement des missionnaires afin de fournir aux communautés chrétiennes clandestines les rites indispensables au culte. Les punitions se diversifièrent, au-delà de la simple décapitation ou crucifixion on commença à pratiquer le supplice de la fosse où le condamné était immergé la tête en bas dans une fosse remplie d’excréments et autres immondices. Les Arima de leur côtés mirent à profit les sources chaudes volcaniques d’Unzen pour y plonger les condamnés et les faire mourir ébouillantés. L’efficacité de la méthode les poussa à conseiller la méthode au magistrat de Nagasaki qui l’appliqua à son tour. En 1633, le père jésuite Cristovao Ferreira fut arrêté et capturé. Il abjura le christianisme peu de temps après et le shogunat mit à profit cette occasion en lui attribuant un nom japonais, Sawano Chûan, et une épouse, lui faisant rédiger des essais anti-chrétiens (le Kengiroku) et aider à l’interrogatoire d’autres missionnaires capturés. C’est son histoire qui est racontée dans le film Silence tiré du roman de Shûsaku Endô (qui a aussi raconté l’ambassade d’Hasekura Tsunenaga dans un autre roman). Il est le plus connu mais non le seul parmi les missionnaires à avoir ainsi abjuré leur religion.

A partir de 1636, le shogunat ordonna finalement l’expulsion des derniers marchands portugais, qui avaient depuis été confinés sur l’ilot artificiel de Dejima à Nagasaki. Ils y furent remplacés en 1644 par les Hollandais de la Compagnie des Indes Orientales qui y restèrent pendant plus de deux siècles. Les Hollandais avaient l’avantage de ne pas mêler les affaires et la religion, acceptant de ne pas importer d’objets et de livres de culte, sous contrôle étroits des officiers shôgunaux présents à Nagasaki. Des marchands portugais envoyés pour demander la réouverture commerce furent exécutés en 1640 malgré leur statut diplomatique. Peu de temps après survint la révolte de Shimabara.

La péninsule de Shimabara avait fait partie des domaines des Arima à l’époque précédente mais avait été confisquée par le shogunat qui y avait placé un clan vassal, les Matsukura. Ces derniers préssurèrent la population locale à un tel point qu’une révolte réunissant paysans et petits samurais locaux éclata, une bonne partie de cette population étant secrètement chrétienne, la révolte prit rapidement une coloration religieuse. Dernier conflit armé au Japon avant le XIXe siècle, la révolte ne fut jamais réellement une menace pour les autorités mais fut éradiquée avec violence, 37 000 personnes y perdirent peut-être la vie avec la chute du château de Shimabara en 1638. La révolte justifia la politique de fermeture complète du Japon sur l’extérieur (à l’exception de Déjima, d’Okinawa et des bateaux de commerce chinois) qui devint la pierre angulaire de la politique shogunale pour deux siècles.

Les kakure kirishitan

Sous le règne de Iemitsu, les communautés chrétiennes locales étaient déjà passées dans la clandestinité. Ce qu’on appelle les Kakure Kirishitan (les chrétiens cachés) se situaient principalement dans des villages des provinces où les missionnaires avaient été très présents, c’est à dire le Nord du Kyûshû entre Nagasaki et Hirado ou dans les îles Gotô qui servirent de lieu de refuge de fidèles provenant de Saga et Nagasaki. Ces chrétiens isolés du reste du catholicisme s’adaptèrent à leur obligation de secret. Sans prêtre les fidèles durent se contenter de récitation de prières. Ces prières ne pouvaient pas être mises par écrit du fait du risque d’être découverts et étaient apprises oralement, de même que des passages de la Bible et du Nouveau Testament que la tradition orale avait préservé mais souvent transformé. Les chrétiens cachés eurent une étonnante capacité de résistance passive sur le long terme. Cela s’explique en grande partie parce que la mission avait toujours manqué de prêtres et qu’elle avait toujours dépendue de laïcs convertis assistants dans de nombreux domaines : éducation, diaconat, soutien spirituel, aide aux malades etc. Les familles de tels laïcs perpétuèrent ces pratiques qui soudaient leur communauté.

Les prières étaient ainsi récitées pour ressembler à des récitations de sutras bouddhistes marmonnées en japonais mais incluant encore des termes tirés du latin et du portugais. Les prières étaient effectuées devant des objets de culte qui étaient réalisés pour être ambigus. Des statues du bosatsu Kannon (Avalokiteshvara) se révélaient être des représentations de Marie (on parle parfois de Maria Kannon). Les symboles chrétiens étaient ainsi camouflés dans un contexte bouddhiste. 26 sites kakure kirishitan de la préfecture de Nagasaki sont aujourd’hui listés et ont été reconnus Patrimoine Mondial par l’UNESCO (2018). Le résultat de l’isolement donna un mélange complexe d’héritage catholique mélangé de bouddhisme et de croyances locales sous la chappe du secret. La foi entretenue par les kakure kirishitan ne peut pas être considérée comme fidèle au dogme et n’est pas reconnue par l’Eglise catholique.

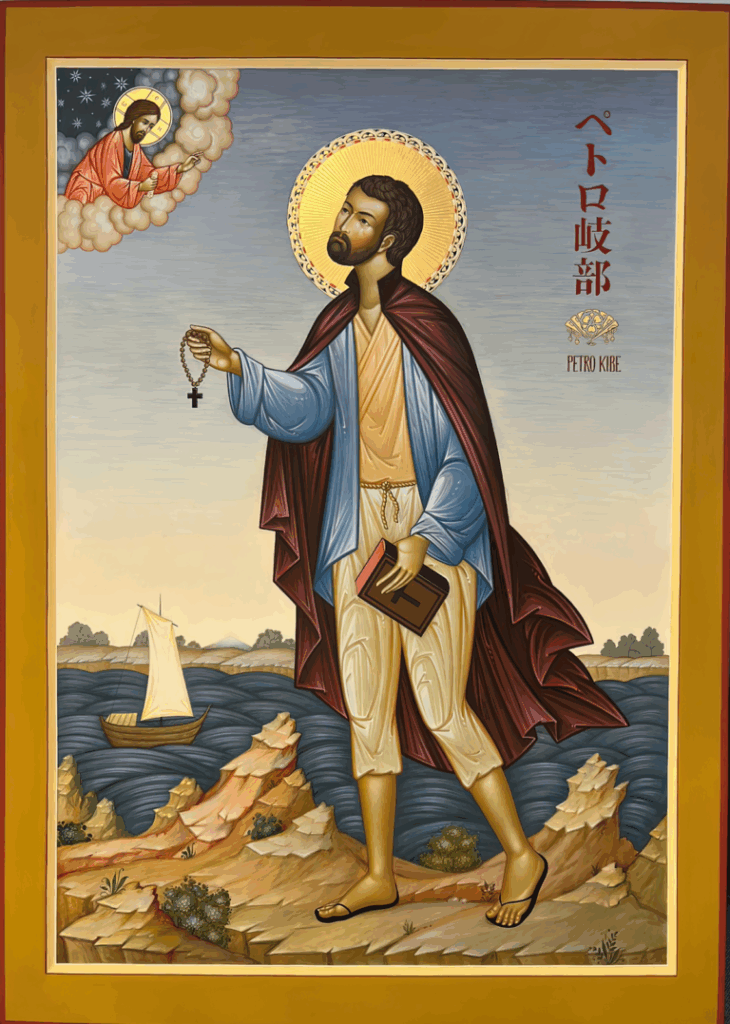

Une minorité de chrétiens japonais choisirent cependant l’exil, principalement aux Philippines, Macao et dans d’autres parties de l’Asie du Sud-Est. Le nombre de ces exilés demeure incertain mais probablement bas. Le plus connu parmi eux fut Kibe Shigekatsu, un chrétien de deuxième génération qui vécut une véritable odyssée. Arrivé à Macao en 1614, il traversa toute l’Asie par voie de terre, traversant la Chine, l’Asie centrale, la Perse et l’empire ottoman jusqu’à être le premier Japonais à entrer à Jérusalem. Arrivé à Rome, il fut accepté par le Jésuites et fut ordonné prêtre. Il retourna en Asie en bateau et rentra clandestinement au Japon via Manille en 1630. Il finit par être capturé et exécuté à Edo en 1639.

La nécessité du secret resta primordiale durant toute l’époque Edo. La chasse au chrétien resta active bien que les dernières exécutions de masse aient eu lieu à la fin du XVIIe siècle. 35 kirishitan furent ainsi exécutés dans la province de Mino (actuelle préfecture d’Aichi) qui n’était pourtant pas une province de tradition chrétienne importante, signe que des communautés existaient encore éparpillées et isolées ailleurs au Japon. Les Jésuites cessèrent d’envoyer des missionnaires clandestinement au Japon dès la moitié du XVIIe siècle, en 1643 le père Rubino et les siens furent capturés et exécutés. Interrogés par Cristovao Ferreira, une partie renonça à sa foi tandis que les autres furent exécutés. Le dernier cas notable remonte à 1708 lorsque Giovanni Battista Sidotti parvint à entrer au Japon. Il mourut en prison 1714 dans le Kyûshû. C’est à peu près à la même époque que la mission en Chine rencontra à son tour un fin abrupte lorsqu’en 1705 l’empereur Kangxi prit les premières mesures contre les Jésuites.

Cette histoire de près d’un siècle de présence catholique au Japon connut un épilogue. A la fin de l’époque Edo, le vieux shogunat accorda des autorisations d’entrée dans le pays sous pression des puissances étrangères lors des traités d’amitié de 1858. Des jésuites français, Louis Furet et Bernard Petitjean reçurent ainsi l’autorisation de bâtir une église à Nagasaki en l’honneur des 26 martyrs qui venaient d’être canonisés en 1862. La basilique d’Oura résultante fut inaugurée en 1864. Missionnaires protestants et catholiques eurent de nouveau le droit de résider au Japon et convertir. Le souvenir des missionnaires du XVIe siècle existait mais il était tenu pour acquis que l’archipel ne comptait plus de chrétien depuis des siècles.

En 1865, le père Petitjean reçut la visite d’un groupe de paysans venus du village voisin d’Urakami demandant l’accès de l’église. Leur représentant s’adressa au prêtre en disant que leurs coeurs (entendez leur foi) étaient les mêmes que le sien. Il s’agissait de descendants de kakure kirishitan. Même à cette époque, leur découverte entraîna des punitions et l’exil des villageois d’Urakami qui ne purent rentrer chez eux qu’avec la promulgation de la liberté de culte par le gouvernement Meiji en 1873. Dans les années qui suivirent près de 30 000 kakure kirishitan se révélèrent. Cette redécouverte prit une grande importance et explique l’importance de la basilique d’Oura, devenue le symbole de la présence catholique au Japon et son lien avec son passé. Le 9 août 1945, la communauté chrétienne de Nagasaki s’était réunie dans la cathédrale en prévision de l’Assomption lorsque le bombardier américain Bockscar largua sa bombe au plutonium. La bombe atomique explosa à 500 mètres de là et détruisit l’église et sa communauté mais ses rares survivants reconstruisirent la cathédrale qui retrouva sa cloche en 2025.

Pour le reste des chrétiens cachés, la majorité réintégra l’Eglise catholique au XIXe siècle mais les différences de croyances et le culte du secret firent qu’une minorité d’entre eux préférèrent maintenir leur mode de vie traditionnel. Ces hanare kirishitan (chrétiens séparés) se trouvent aujourd’hui principalement dans les îles Gotô. Leur nombre est incertain mais l’anthropologue Christal Whelan, qui les étudia dans les années 1990, mentionne que leurs membres étaient déjà tous âgés et ne formaient plus vraiment une communauté, priant seuls. Deux prêtres, héritiers de familles de diacres, y résidaient mais sans se connaître. L’île d’Ikitsuki, près de Nagasaki, qui comptait 10 000 hanare kirishitan vers 1940 en compterait moins d’une centaine aujourd’hui, fruit du départ des jeunes et de la perte d’une spiritualité née de la contrainte et du secret. Ils sont les derniers héritiers d’une expérience unique qui façonna un pan entier de l’histoire japonaise.

Au final, comment expliquer la disparition du catholicisme japonais? Ce n’était pourtant pas la première fois que le christianisme faisait face à des persécutions ou à un pouvoir local hostile sans pourtant être effacé de la sorte. Shûsaku Endô considère pour sa part que malgré les conversions et l’attachement des convertis à leur religion, la foi chrétienne ne s’était que superficiellement implantée au Japon et que son acclimatation s’était simplement révélée impossible, incompatible avec l’âme japonaise. Il faut aussi y voir les particularités du shôgunat d’Edo, un régime mêlant une féodalité permettant un contrôle local étroit et un pouvoir central fort capable d’imposer une surveillance sévère et qui avait fait de la lutte contre le christianisme et de la fermeture du pays des éléments définissant son action que le pouvoir mena sans répit pendant deux siècles. C’est la durée et la constance de ces persécutions qui expliquent qu’aujourd’hui le Japon est le deuxième pays comptant le plus de martyrs reconnus par l’Eglise catholique après l’Italie. La mission avait ainsi prospéré jusqu’à ce que l’unification du Japon redéfinisse la normalité et correspond à une époque particulière et unique où les conditions étaient rassemblées. La possibilité d’un succès de la mission au Japon a existé mais dans une fenêtre réduite qui se referma rapidement.

| 1582 | Ambassade de Tenshô, mort d’Oda Nobunaga à Honnô-ji |

| 1587 | Campagne du Kyûshû, édit d’expulsion des Jésuites par Toyotomi Hideyoshi (Goshuin Shishoku Kokaku) |

| 1593 | Arrivée des Franciscains au Japon |

| 1596 | Naufrage du San Felipe dans le Shikoku |

| 1597 | Les 26 martyrs de Nagasaki |

| 1598 | Mort d’Hideyoshi, mise en place d’une régence dirigée par Tokugawa Ieyasu |

| 1600 | Naufrage du Leifde, arrivée de William Adams au Japon. Bataille de Sekigahara, victoire de Tokugawa Ieyasu. |

| 1603 | Publication du premier vocabulaire japonais de Joao Rodriguez suivi l’année suivante d’une grammaire. |

| 1610 | Attaque et destruction du Nossa Senhora de Graça à Nagasaki. Scandale Okamoto Daihachi, mort d’Arima Harunobu |

| 1611 | 1e édit contre les chrétiens. |

| 1614 | 2e édit contre les chrétiens, expulsion des Jésuites et de tous les missionnaires, début des persécutions systématiques. |

| 1622 | Canonisation de Saint François-Xavier, exécutions de masse de 23 martyrs au Japon. |

| 1633 | Apostasie de Cristovao Ferreira |

| 1636-1638 | Révolte de Shimabara, fermeture du Japon |

| 1644 | Installation des Hollandais sur l’îlot de Dejima, seul port ouvert du Japon. |

| 1708 | Arrestation du père Sidotti, dernier jésuite à pénétrer au Japon. |

| 1862 | Inauguration de la basilique d’Oura à Nagasaki, redécouverte des Kakure kirishitan. |

| 1873 | Promulgation de la liberté de culte par le gouvernement Meiji. |

| 2018 | Classement des sites chrétiens du Japon au patrimoine mondial de l’UNESCO. |