Kirishitan est le terme japonais désignant les chrétiens, Européens ou convertis, au XVIe siècle, l’époque du premier contact avec l’Europe. Ces contacts furent en grande partie le fruit des missionnaires catholiques pour qui le Japon fut une terre de mission fertile. Pendant un peu moins d’un siècle le christianisme s’implanta et influença le Japon et sa culture bien plus que dans tout autre pays d’Asie, il fut ensuite brutalement extirpé par le shogunat Tokugawa. L’histoire des premiers chrétiens japonais est riche en évènements et personnages emblématiques mais qu’est-ce qui la rend exceptionnelle et comment a-t-elle façonné la vision de l’autre autant au Japon qu’en Europe?

L’introduction du christianisme au Japon (1548-1551)

L’aventure des premiers pas

Le point de départ de la présence chrétienne au Japon est bien daté, le 27 juillet 1549, avec l’arrivée de Francisco de Jasso y Azpilicueta au Japon. On le connaît mieux sous le nom de Saint François-Xavier, un des co-fondateurs, avec Ignace de Loyola, de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. L’ordre jésuite était alors une création récente puisqu’il avait été fondé seulement en 1540. François-Xavier s’était donné pour mission l’évangélisation des peuples d’Asie en s’appuyant sur la présence des marchands ibériques, l’ordre avait créé une province ecclésiastique basée à Goa en Inde mais était aussi présent à Malacca. Animé d’un esprit aventureux, le missionnaire jésuite avait l’intention de se rendre lui-même dans les pays à convertir.

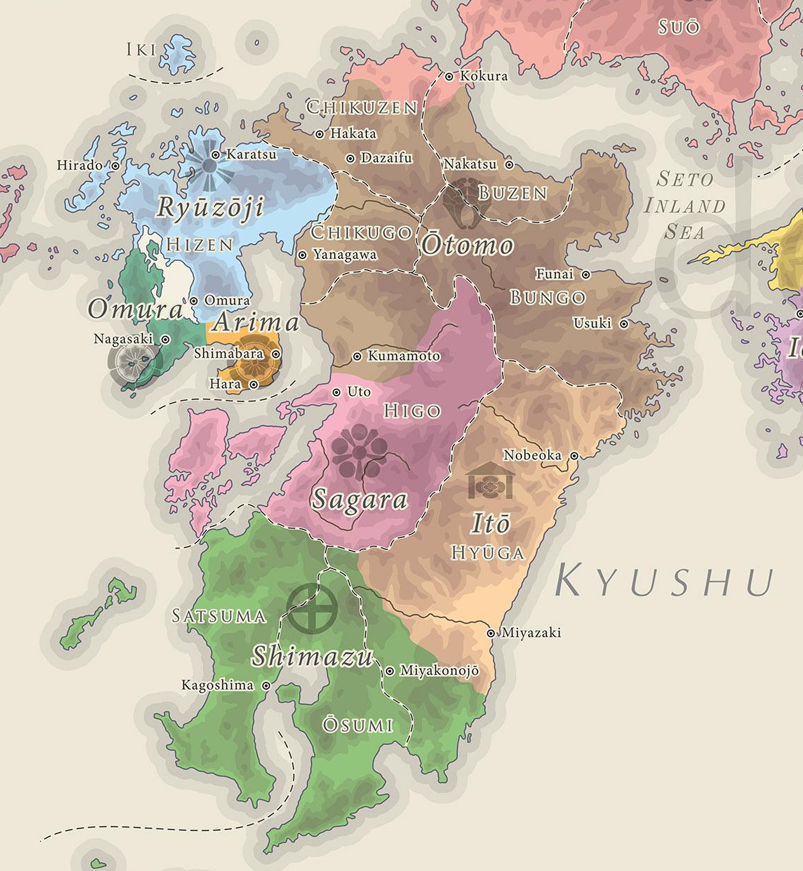

Il semble que le premier objectif de François-Xavier ait été de porter sa mission en Chine mais les circonstances l’en détournèrent. A Malacca les marchands portugais parlaient volontiers du Japon, des capitaines comme Jorge Alvarez et Fernao Mendes Pinto avaient adressé des rapports directement aux Jésuites à ce propos. Les Portugais étaient arrivés en 1543, par hasard, sur l’île de Tanegashima mais ils y étaient rapidement retourné. Les Japonais étaient demandeurs de nombreux produits, surtout des produits d’Asie du Sud-Est et de Chine. Ces produits étaient autrement soumis au système commercial rigide imposé par la dynastie Ming qui accordait des autorisations de commerce (les « sceaux rouges ») en partie monopolisés par quelques clans importants bien placés. Les Portugais offraient la possibilité d’échanges plus libres et apportaient en outre des nouveautés comme les arquebuses et, surtout, le salpêtre pour fabriquer la poudre. Les daimyôs du Kyûshû firent rapidement un bon accueil à ces Namban (les barbares du Sud). Bien accueillis et ayant eu l’occasion d’observer les ports japonais, les marchands portugais considéraient que l’archipel était prêt à recevoir des missionnaires.

Le choix du Japon a aussi dépendu d’une rencontre fortuite. François-Xavier rencontra à Malacca un véritable Japonais appelé Anjirô. Il y en avait alors une poignée et Anjirô fut à notre connaissance le premier Japonais converti au catholicisme (sous le nom de Paul). Ses origines sont discutées mais il est souvent présenté comme un samurai du fief de Satsuma ayant perdu son statut à la suite d’un meurtre. C’est à Kagoshima, dans ce même fief, qu’il rencontra les marchands portugais et qu’il se fit engager sur leur navire, apprenant à communiquer en portugais. La rencontre avec François-Xavier eu lieu en 1547 et Anjirô put décrire la situation du Japon au point de convaincre les Jésuites que le Japon serait une terre de mission prometteuse.

Ce furent donc François-Xavier, accompagné de deux autres jésuites, de serviteurs malais et d’Anjirô qui embarquèrent sur une jonque chinoise avec des lettres de recommandation du roi du Portugal. Ces lettres et d’autres cadeaux leur garantissaient d’être perçus et traités comme des représentants officiels à protéger et augmentait leur dignité et leur légitimité aux yeux des élites guerrières. Ils se dirigèrent vers Kagoshima où le daimyô Shimazu Takahisa se laissa convaincre de les autoriser à prêcher. Il s’agissait pour Takahisa d’un bon moyen de rendre les marchands étrangers ses débiteurs dans leurs futurs échanges.

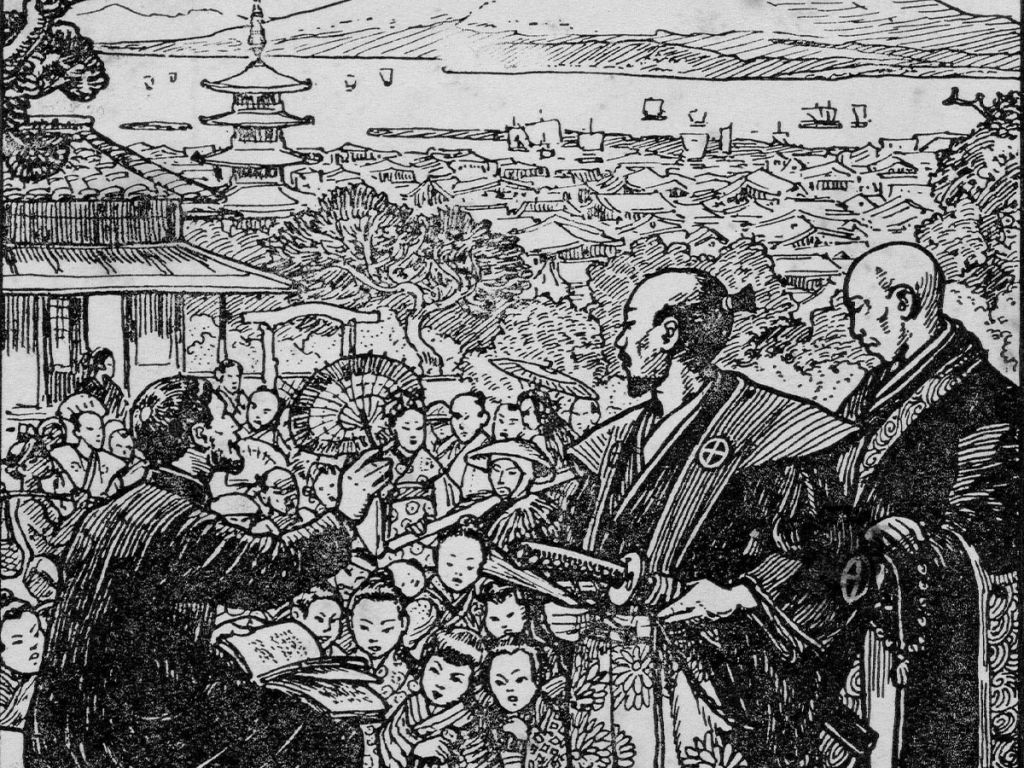

En 1549-1550, les Jésuites étaient déjà parvenus à convertir un petit nombre d’habitants de Kagoshima. Informés et acclimatés au Japon, capables de communiquer de manière limitée en japonais, la petite mission remonta le Kyûshû par les différente provinces où ils furent à chaque bien reçus par les daimyôs locaux. Chaque étape durait quelques semaines à quelques mois, permettant de prêcher et de convertir localement. Leur prochaine étape importante était cependant Yamaguchi, qui était alors la principale ville de l’Ouest du Japon. Là, François-Xavier comptait convertir le puissant clan Oûchi avant de se diriger vers Kyôto et y rencontrer l’empereur. Pour les Jésuites le succès de la mission passait par la conversion par les élites qui imposeraient ensuite la foi chrétienne au reste de la population, il leur fallait donc se rendre acceptables et, sans le savoir au premier abord, se placer à un niveau social leur permettant de traiter avec un daimyô. Pour cela les lettres de recommandations de seigneurs précédents mais aussi une suite de plus en plus importante leur permirent de se rendre légitimes. Les Jésuites adoptèrent aussi une attitude humble en se montrant ouverts à toutes les questions, religieuses ou non, encourageant le débat, ce qui leur gagna de bons rapports initiaux avec les lettrés et mêmes les bouddhistes.

Dès 1550, des communautés de convertis furent fondées à Hirado (un comptoir fréquenté par les marchands portugais), Funai (dans le domaine des Otomo) et à Yamaguchi où Cosme de Torres avait converti peut-être 2000 personnes et construit une première église. La montée vers Kyôto fut cependant un échec, François-Xavier n’ayant pas été autorisé à rencontrer l’empereur. Il s’agissait plus d’un refus du fait du statut incertain et sûrement trop bas du missionnaire plutôt que d’un refus religieux. Cela n’avait guère d’importance puisque François-Xavier semble alors avoir compris que l’empereur ne disposait pas d’une autorité sur le pays et que les daimyôs restaient leur meilleure option de propagation de la foi. François-Xavier, considérant avoir installé les bases de la mission, quitta le Japon en 1551 pour revenir à son objectif d’entrer en Chine, il mourrut de maladie dans l’île de Sangchuan en 1552 avant de pouvoir y parvenir. Il laissa au Japon Cosme de Torres comme supérieur installé à Yamaguchi qui devint dès lors le coeur de la mission au Japon. A Kagoshima cependant la petite communauté d’origine qui était restée sous la direction d’Anjirô se dispersa assez rapidement. Ce qu’il advint d’Anjirô est mal connu, selon les versions il était avec François-Xavier à Sangchuan tandis que dans d’autres, plus critiques, il quitta la Japon pour se faire pirate.

Les trois premières années de la mission jésuite au Japon posèrent déjà des bases importantes. François-Xavier confirma les bonnes impressions concernant le Japon, l’absence d’un pouvoir central fort comme en Chine, permettant aux Jésuites de précher et convertir localement, assurant une pénétration progressive. La division du Japon en principautés lors du Sengoku Jidai s’avère avoir été un attrait justifiant de retarder la mission en Chine (une fois le Japon converti, la conversion du continent en serait facilitée). Pour obtenir ces autorisations les Jésuites se placèrent dès le début sur le plan politique et commercial : les missionnaires étaient protégés par un souverain étranger (le roi du Portugal) leur offrant ainsi statut et dignité leur permettant de s’adresser aux daimyôs, leur bon accueil garantissait à ces derniers de bonnes relations commerciales avec les marchands portugais. Leur but était de convertir les élites guerrières du pays et les lettrés tout en prêchant au petit peuple.

Cela permet d’expliquer comment les Jésuites réussirent à s’implanter au Japon mais cela ne suffit pas à expliquer leur succès rapide puisqu’ils purent fonder des communautés en à peine deux années. Des conversions sincères se produisirent dès les premières rencontres menant à se demander pourquoi des Japonais du XVIe siècle se montrèrent aussi prêts à recevoir un message religieux venu d’une culture totalement différente de la leur.

Malentendus et promesses

Lorsque François-Xavier rencontra Shimazu Takahisa à Kagoshima, un malentendu surgit qui influença les premiers pas de la mission. Pour le daimyô japonais, le Jésuite arrivait non pas de l’Europe, une contrée inconnue, mais de Goa en Inde. Pour les Japonais de l’époque, l’Inde était un pays dont on ne savait pratiquement rien hormis que c’était le lieu d’origine du bouddhisme, le Tenjiku. Takahisa n’avait jamais rencontré d’Indien et François-Xavier lui fut présenté comme un saint homme porteur de paroles saintes, il ne faut pas s’étonner si lui et le clergé bouddhiste local conclurent que le Jésuite venait précher une forme du bouddhisme.

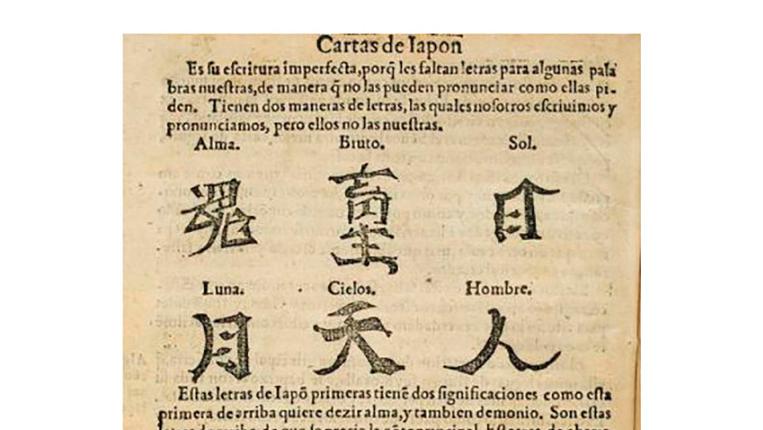

La confusion fut renforcée par les premiers efforts de traduction. Au début celle-ci était assurée par Anjirô mais celui-ci n’était pas un lettré, ses connaissances en portugais devait être nécessairement incomplètes sans parler de ses connaissances en doctrine religieuse catholique. Dans ses efforts pour transposer les idées théologiques complexes en un langage érudit japonais il eut à faire des choix de traduction, inévitablement approximatifs et parfois complètement erronés qu’il transmit aux Jésuites qui apprenaient sa langue. Le problème de traduction majeur, mais pas le seul, fut son choix de traduire le mot « dieu » par « Dainichi » qui désigne au Japon le Bouddha Vairocana (le principe universel du Bouddha). Cela amena de nombreux Japonais, dont des prêtres bouddhistes, à interpréter les prêches des Jésuites dans un contexte bouddhiste et certains débats et conversion eurent lieu sur ce malentendu. Les croyances catholiques pouvaient aussi sembler au premier abord se rapprocher du boudhisme amidiste qui était fondé sur la foi dans le Bouddha Amida pour sauver les âmes et les accueillir dans la Terre Pure. Même si fondamentalement différents, l’amidisme faisait plus appel à la foi et à la prière que les autres courants bouddhistes, il était plus facile d’accepter le message des missionaires en étant déjà à la base un amidiste. Ce n’est que plus tard, lorsque Cosme de Torres maîtrisa mieux le japonais, que les erreurs de traduction furent corrigées et que dieu fut transposé par « Deusu » ou « Daiasu ».

Ce malentendu provoqua inévitablement la colère du clergé bouddhiste qui réalisa qu’ils avaient affaire à une religion étrangère et rivale au bouddhisme. La pression des bouddhistes ou les convictions personnelles poussèrent Shimazu Takahisa à rompre avec les Jésuites et mener les premières persécutions dès le milieu des années 1550. A Yamaguchi, ce furent les nouveaux maîtres de la ville, les Môri (qui venaient de détruire les Oûchi en 1556) qui chassèrent les missionnaires dont Cosme de Torres et interdirent le culte chrétien. L’auteur du roman Silence, Shûsaku Endô (lui-même catholique) considère que de manière générale le message chrétien a été souvent mal interprété par son public japonais, surtout dans les catégories illettrées de la société, selon leurs repères familiers issus du bouddhisme et du taoïsme et que les croyances ont pu s’éloigner notablement de la doctrine catholique. La multiplicité des courants bouddhistes avait aussi habitué les Japonais à éventuellement changer leurs attachements et dans le cas des convertis au christianisme on en voit certains abandonner leurs nouvelles croyances en fonction des circonstances ou en l’absence d’un prêtre pour maintenir leur engagement. La conversion n’était pas forcément un état définitif et le christianisme était loin d’être enraciné dans les âmes mais si dans d’autres cas elle mena à des engagements spirituels durables.

De l’autre côté du monde aussi, malentendus et promesses rapides eurent des conséquences inattendues. François-Xavier semble avoir perçu sa mission comme un succès franc ou du moins très encourageant. Il rédigea des lettres vers l’Europe depuis son étape à Goa avant de repartir vers la Chine. Ces lettres commençèrent à circuler rapidement dans les milieux ecclésiastiques et lettrés et on trouve dès 1552 Le Cópia de unas cartas del padre mestre Francisco, publié à Coïmbre qui réunit ses lettres les plus importantes. Le missionnaire jésuite y livre sa vision du Japon comme d’une terre particulièrement prête pour l’évangélisation. Il dresse le portrait d’un pays divisé en seigneuries dirigées par une élite guerrière et établit de nombreux points communs avec l’Europe.

Il s’agit peut-être d’un désir de rendre compréhensible le Japon à un lecteur européen en établissant des points de comparaison ou une volonté plus affirmée de dépeindre le Japon comme familier, proche de l’Europe mais on retrouve là une idée fondamentale : le Japon ressemble à l’Europe. Cette idée fut peut-être volontairement véhiculée par les Jésuites afin de convaincre que la mission au Japon pouvait porter ses fruits et que les missionnaires y obtenaient des résultats. On la retrouve ensuite jusqu’aux XIXe et XXe siècles lorsque les historiens japonais et occidentaux tentèrent d’établir des passerelles entre les différentes histoires, notamment en comparant la féodalité des deux régions et la figure du samurai face au chevalier. On retrouve dès les premières lettres de François-Xavier les graines de la fascination européenne pour le Japon, ce miroir déformé, que Claude Levy-Strauss a décrit dans ses Ecrits sur le Japon : L’autre face de la Lune.

De manière plus immédiate, ces lettres et descriptions eurent pour résultat de permettre aux Jésuites de poursuivre leur oeuvre et de nourrir les vocations : Gaspar Vilela s’embarqua pour le Japon dès 1554 tandis que d’autres missionnaires comme Luis de Almeida ou Francisco Cabral s’orientèrent vers l’archipel. Le Japon devint ainsi la priorité de la mission jésuite en Asie, avant même la Chine dont les moyens restèrent toujours plus réduits. Sur ces malentendus et ces promesses, la présence catholique au Japon put se développer.

Convertir et s’installer (1551-1570)

Le développement de la mission

La mission au Japon était appelée à durer, la poignée de Jésuites accompagnant Cosme de Torres dépendaient officiellement de la province d’Asie centrée du Goa mais dans les faits ils étaients totalement autonomes, ne devant rendre compte que par écrit. Cette autonomie devait aussi être financière, François-Xavier fut le premier à recommander la participation aux échanges commerciaux. Pour une quantité limitée devant permettre de subvenir aux besoins de la mission, les Jésuites participèrent au commerce de la soie chinoise que les Portugais importaient et revendaient à des prix plus compétitifs que les navires de commerce officiels. Ces revenus furent ensuite complétés par des donations faites par les convertis.

Les Jésuites présents au Japon restèrent les seuls membres du clergé catholique dans le pays pendant presque cinquante ans. En 1571 ils n’étaient que onze, éparpillés dans les ports accueillants. Cosme de Torres résida à Yamaguchi jusqu’en 1556, à cette date le clan Oûchi déjà déclinant fut renversé par Môri Motonari qui s’avéra hostile aux missionnaires. Il fit détruire l’église de Yamaguchi et expulsa les Jésuites menant à l’abandon de leur nouvelle foi par la majorité des convertis. Cosme de Torres se réfugia ensuite à Hirado, petit port du Nord du Kyûshû appartenant au clan Ômura, qui resta le coeur de la mission jusqu’en 1664 avant d’être supplanté par Yokoseura puis Nagasaki. Funai, dans le fief des Ôtomo, étaient un autre centre important de la présence catholique. Hirado, Yokoseura, Nagasaki, Funai et d’autres étaient tous des ports fréquentés par les marchands portugais qui permettaient d’entretenir les liens avec l’extérieur via le port de Macao qui avait été formellement fondé en 1557.

C’est dans ces ports que les Jésuites entreprirent de se rendre utiles et visibles. Déjà intermédiaires résidents entre les Portugais et les Japonais ils firent oeuvre d’utilité publique au profit des fiefs où ils résidaient. Luis de Almeida, arrivé avec François-Xavier, établit un orphelinat à Funai en 1556, suivi d’un hôpital l’année suivante. De telles institutions furent répétées ailleurs et voisinaient les églises (le plus souvent les résidence des Jésuites aménagées en lieu de culte). On comptait en 1571 plus de 200 églises à travers le Japon. Ces oeuvres de bienfaisance permettaient d’attirer les nécessiteux et les mettre en contact avec l’enseignement chrétien, elles étaient aussi utiles aux yeux des daimyôs locaux et permettaient d’établir la réputation des Jésuites auprès de la population alors que durant le Sengoku Jidai les grands ordres bouddhistes avaient eu tendance à se fermer sur eux-mêmes protéger leurs intérêts.

Originellement implantée dans le Shikoku, la mission entendait s’étendre. Interdits à Yamaguchi, ils traversèrent la mer intérieure pour s’implanter dans le Kinai (la région de Kyôto). Gaspar Vilela (arrivé en 1554) fonda la mission de Kyôto en 1559. Il en fut expulsé en 1565 du fait des troubles dans la capitale, Matsunaga Hisahide venait d’y assassiner le shôgun Ashikaga Yoshiteru, mais les missionnaires étaient présents aussi dans le port de Sakai et purent commencer à précher localement, on les retrouve aussi plus localement le long de la mer intérieure comme dans le domaine d’Okayama. La mission de Kyôto fut pourtant restaurée dès 1569 sur autorisation d’Oda Nobunaga qui venait de prendre la ville l’année précédente pour y installer sa marionnette, le shôgun Ashikaga Yoshiaki. Le nombre de convertis est alors incertain les catholiques ne sont plus rares dans les ports du Kyûshû et du Kinai, malgré des rejets locaux la progression de la mission se fit de manière progressive mais stable. De quelle manière les missionnaires sont-ils réussis à se faire accepter?

Convertir les Japonais

La personnalité de Cosme de Torres joua un rôle important dans la propagation du catholicisme durant cette période. Le supérieur de la mission se distingua par son engagement, préchant à la moindre occasion et convertissant par l’exemple de leur rigueur et de leur ouverture. Face à la population locale illettrée et aux guerriers, les Jésuites prêchent mais se rendent surtout accessibles, ouverts à toutes les catégories sociales de la population et offrant même la possibilité de s’éduquer aux convertis faisant preuve de talent. C’est ainsi que dans la province de Bizen, Cosme de Torres convertit un joueur de biwa aveugle. Ce joueur, devenu Lorenzo Ryôsai, se révéla un prédicateur de talent capable de capter l’attention des foules par ses compétences de conteur et son évidente maîtrise du bon langage. Dès 1556, Cosme de Torres le reçoit dans l’ordre jésuite en tant que frère, Irmao qui devient en japonais Iruma, avec d’autres. Lorenzo Ryôsai devint dans les années suivantes un des meilleurs débatteurs de la mission.

La mission en avait besoin car les Jésuites n’entendaient pas s’adresser qu’au petit peuple. Les missionnaires de la Compagnie de Jésus étaient eux-mêmes des lettrés pour qui l’enseignement était une activité fondamentale. Ils étaient formés pour débattre et convaincre. Cosme de Torres encourageait la pratique de débâts ouverts avec les bouddhistes et avec les lettrés confucéens, avec ou sans interprètes. Cela pouvait passer par le simple dialogue mais surtout par la controverse en fondant les arguments sur la raison et sur la réfutation des concepts bouddhistes. Les Bouddhistes japonais pratiquaient le rongi (la dispute) et le shûron (la controverse) depuis des siècles mais il s’agissait pour eux d’un échange de questions et de réponses entre un maître et un apprenant servant à définir les opinions de chaque camp et non à les réfuter. L’exercice avait été important dans la définition des différents courants bouddhistes mais il ne correspondait par à la pratique du débat contradictoire.

Dans une dispute face à des débatteurs chevronnés comme les Jésuites, ils eurent souvent le dessous que ce soit par manque d’arguments, de compétences oratoires ou de patience face à ces étrangers impertinents. Ces disputes étaient d’autant plus importantes qu’elles étaient organisées sous l’égide d’un puissant patron (pendant longtemps la cour impériale puis les shôguns et les daimyôs). Ainsi en 1565, Lorenzo Ryôsai anima une dispute avec le prêtre bouddhiste Nichijô Shônin à Kyôto face à Oda Nobunaga. A cours d’arguments, Shônin en vint à s’emparer d’un sabre pour en menacer son adversaire (l’anecdote raconte que c’est le futur Toyotomi Hideyoshi qui le saisit pour l’arrêter). Désarmé et blâmé, le prêtre bouddhiste sortit discrédité de la controverse, autrefois un personnage important favorisé par Nobunaga, il perdit toute influence.

C’est le même Lorenzo Ryôsai qui, l’année précédente, mena un autre débat à Sakai (il y remplaçait Gaspar Vilela qui ne pouvait atteindre le même niveau d’éloquence en japonais ou de connaissances classiques) qui mena un de ses contradicteurs, Takayama Tomoteru de Sawa, à se convertir avec toute sa famille dont le futur Takayama Ukon (aujourd’hui bienheureux de l’Eglise catholique). La pratique du débat et la maîtrise de l’éloquence et des références culturelles fut une des raisons majeures permettant d’expliquer la diffusion du catholicisme dans la région de Kyôto auprès de samurais de rang secondaires, vassaux de daimyôs, ou lettrés ayant une réputation. Une autre voie de diffusion se fit par les femmes. Les missionnaires accueillaient volontiers les femmes de la classe guerrière sans au même rang que les hommes, leur conversion permettait d’influencer le reste de leur famille. C’est ainsi que dans le fief d’Okayama, Wakusa « Magdalena » entraîna avec elle celui qui deviendrait Konishi Yukinaga, un puissant vassal d’Hideyoshi et un des acteurs majeurs de la bataille de Sekigahara. Un peu plus tard, vers 1584, O-Tama, fille d’Akechi Mitsuhide et épouse d’Hosokawa Tadaoki, membre de la catégorie la plus importante de la classe guerrière, se convertit sous le nom d’Hosokawa Gracia. Elle devint par le suite une figure emblématique du catholicisme japonais.

Le nombre de conversion augmenta tout autant dans les classes populaires que dans la classe guerrière devenant même relativement courants dans le Kyûshû. Ces conversions permirent aussi de renforcer et structurer la mission. Les jésuites eux-mêmes étaient peu nombreux et étrangers, la conversion de Lorenzo Ryôsai ou même de guerriers lettrés comme Takayama Tomoteru leur permettaient de disposer d’auxiliaires capables de s’exprimer et de convaincre en japonais. Contrairement aux croyances simples du peuple, ces lettrés convertis pouvaient traduire les textes religieux et préciser le sens de certains concepts, acclimatant le message chrétien au Japon. Il en fallait plus pour les Jésuites, raison pour laquelle il fondèrent très tôt des séminaires et même un collège à Funai pour former de futurs prêtres et frères admis dans la Compagnie. Cette intégration de Japonais dans un clergé local en formation se fit dès la décennie 1550. Il fallut attendre plus longtemps pour voir des prêtres japonais ordonnés mais le recrutement de frères (iruma) se fit plus rapidement. Les Bateren ne représentaient que les cadres de la mission, ils étaient entourés par deux fois plus de frères. En 1570, le clergé catholique au Japon était donc principalement indigène, ce qui restera sa caractéristique durant toute la présence catholique dans l’archipel. La même année, lorsque Cosme de Torres se retira au profit de Francisco Cabral comme supérieur de la mission, le catholicisme semblait s’être déjà enraciné dans l’archipel.

L’affirmation d’un Japon chrétien (1570-1582)

Les Kirishitan daimyôs

Le résultat le plus plus visible et le plus spectaculaire de l’époque de Cosme de Torres reste la conversion de daimyôs au christianisme menant à celle de leurs domaines. Dans le Kyûshû trois noms sont principalement à retenir. Ômura Sumitada, le fondateur de Nagasaki, fut le premier se convertir en 1563 sous le nom de Dom Bartolomeu. Ôtomo Yoshishige « Sôrin » (le nom religieux par lequel il est connu aujourd’hui) fit de même en 1878 et Arima Harunobu l’année suivante.

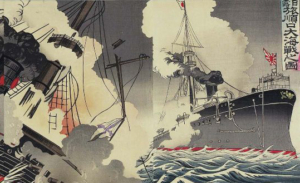

Les Ôtomo étaient la puissance dominante du Nord du Kyûshû, disputant l’hégémonie de l’île avec leurs rivaux Shimazu et Ryûzoji. Les Ômura et les Arima étaient de plus petites familles périphériques mais opposées aux Ryûzoji mais importantes dans un autre domaine. Les Arima, comme les Matsuda à Hirado, étaient très impliqués dans le commerce avec la Chine, les Arima ayant l’autorisation de fréquenter les ports chinois. Ces clans avaient déjà des raisons de s’entendre d’un point de vue stratégique pour s’opposer aux Shimazu et aux Ryûzoji. Ils recherchaient aussi les moyens de s’imposer face à ces rivaux, l’apport d’armes par les Portugais était un moyen de s’assurer un avantage militaire. Ôtomo Sôrin est ainsi connu pour avoir importé des canons kunikuzushi (« destructeurs de pays »). Il obtint aussi l’aide des Portugais en 1561 pour le siège du château de Moji, trois navires avec leurs canons participèrent au siège. L’avantage était aussi commercial et économique pour obtenir les marchandises venues de Chine et d’Asie du Sud-Est qu’ils revendraient dans le reste du Japon. Arima Harunobu, lorsqu’il fonda un séminaire pour la formation d’un clergé japonais fit en sorte que l’enseignement porte aussi sur les arts européens et les techniques dont la production d’orgue et d’horloge mécanique qui pouvaient avoir une valeur commerciale.

Dans d’autres domaines cependant la conversion fut empéchée, le daimyô Matsura Takanobu, le seigneur d’Hirado, avait été d’abord favorable aux catholiques et son principal vassal Koteda Yasumasa avait été converti en 1551 par François-Xavier. Il expulsa cependant les missionnaires en 1558 lorsque les relations entre chrétiens et bouddhistes de son domaine se dégradèrent, cette expulsion mena les Portugais à se détourner d’Hirado. En 1565, plusieurs de leur navires allèrent mouiller à Fukuda (aujourd’hui près de Nagasaki) qui appartenait aux Ômura. Takanobu répondit en attaquant les navires européens au mouillage mais l’affaire tourna à la débâcle. La bataille de Fukuda (Fukudaura no tatakai) augmenta le prestige des Portugais, et donc des chrétiens, aux yeux des daimyôs. Les marchands portugais déménagèrent ensuite vers Yokoseura puis Nagasaki au profit des Ômura et au détriment d’Hirado dont le commerce périclita. On voit que commerce, guerre et religion étaient étroitement lié à la fois dans l’esprit des daimyôs et dans la réalité, les Portugais n’étaient d’ailleurs pas les seuls à être courtisés, le même Matsura Takanobu avait déjà passé des accords pour accueillir les pirates de Wang Zhi dans ses ports avant de se tourner vers les Européens.

La conversion du daimyô n’entraînait pas toujours celle de ses vassaux et de la population locale mais elle l’encourageait fortement, d’autant plus qu’une fois la conversion officialisée les daimyôs locaux avaient tôt fait d’obtenir la construction d’hôpitaux, orphelinats, écoles et entrepôts avec l’aide des Jésuites leur permettant de s’enrichir, de développer leur économie mais aussi de s’attirer la faveur de leurs sujets par les actions en faveur des plus démunis. Il ne fallut pas attendre longtemps pour qu’ils passent à une politique de contrainte. Ômura Sumitada fit ainsi détruire temples bouddhistes et sanctuaires shintô sur ces terres tandis qu’Ôtomo Sôrin en déposséda d’autres. Quand le daimyô ne s’en chargeait pas, des groupes de convertis excités par les prêches s’attaquaient aux temples et à leurs statues sous l’accusation d’idolâtrie. C’est dans le fief des Matsura que la foule détruisit des statues de culte sous l’accusation d’idolâtrie, provoquant la réaction des bouddhistes qui détruisirent trois églises et menèrent le daimyô à expulser les missionnaires. D’autres violences religieuses éclatèrent dès la première décennie de présence du catholicisme au Japon.

Dans le Kinai, le développement du catholicisme passa par la recherche d’un protecteur. Le jeune jésuite Luis Frois (arrivé en 1563), chargé de réinstaller la mission à Kyôto, dut pour cela rencontrer et se gagner les faveurs d’Oda Nobunaga qui venait d’en faire la conquête en 1568. Nobunaga n’était ni chrétien ni attiré par leur enseignement, on le décrit parfois comme un athée mais cela fait surtout écho aux accusations des bouddhistes à son encontre. Le daimyô d’Owari s’opposa durant son existence aux grands temples et aux sectes militantes comme le Ikkô-Ikki qui s’opposaient à son ascension. Il les traita comme des puissances ennemies, réduisant en cendre le temple d’Hieizan, massacrant ses moines, faisant fondre les statues de culte et réutilisant les stèles comme pierre de construction pour son château d’Azuchi.

En 1568, Oda Nobunaga recherchait cependant l’amitié des Jésuites pour sécuriser son accès au salpêtre, réduire l’influence des ordre bouddhistes en promouvant des rivaux et aussi pour répondre à une véritable curiosité pour les choses venant de l’extérieur (qui semble avoir été un trait caractéristique de sa personnalité). Il accorda la liberté de prêcher et de convertir à Kyôto et, en 1577, le droit de construire une église dans la capitale, l’église de l’Assomption, appelée le Namban-dera par les Japonais et construite grâce à des donations de fidèles. Il conserva près de lui Luis Frois qui résida pendant plusieurs années dans les châteaux du daimyô depuis Gifu jusqu’à Azuchi. Luis Frois fait partie des figures les plus connues du christianisme au Japon pour ce lien rapproché avec Nobunaga, il est peut-être le Jésuite le plus connu des Japonais d’aujourd’hui. De manière générale les Jésuites cherchèrent à se placer dans le sillage de Nobunaga, espérant tirer des avantages de sa protection et par conséquent, prenant parti dans les luttes entres daimyôs du Sengoku Jidai.

D’autres daimyôs eurent de sympathies pour les missionnaires sans sauter le pas. Si les conversions dans le Kyûshû pouvaient éventuellement s’expliquer par les relations commerciales avec les Portugais, celles du Kinai, généralement touchant des familles sulbalternes, s’expliquent plutôt par des aspirations religieuses probablement sincères même si pas toujours profondément enracinées. D’autres conversions de seigneurs et de samurais de rang moins importants intervinrent. On dénombre plus d’une douzaine de daimyôs et vassaux importants convertis dans le Kinai dans les années 1580 mais ils ne formèrent jamais un parti et leurs relations n’allèrent généralement pas plus loin que la bienveillance envers un corréligionnaire. Au début des années 1580, il existait désormais un Japon chrétien qui ne pouvait plus être ignoré.

Nouvelle étape, nouvelles orientations

En 1581, Francisco Cabral cèda sa place de supérieur de la mission au Japon à Gaspar Coelho, à ce moment la présence catholique au Japon semble atteindre son apogée ou presque. On comptait alors environ 75 Jésuites au Japon éparpillés entre le Kyushu et le Kinai. En comptant les frères japonais admis dans la Compagnie nous arriverions au double. La population catholique s’élèvait alors probablement à 200 000 personnes, constituant selon les domaines 10% de la population locale. 300 églises étaient en activité au Japon.

La mission s’était implantée dans le paysage. Certains domaines semblent avoir été totalement convertis, les Ômura avaient procédé la destruction des temples et érigé des croix à la place des statues et des stèles en bord de route. Takayama Ukon se vantait de même d’avoir éradiqué le bouddhisme sur ses terres et converti l’ensemble de la population. Le Namban-dera de Kyôto était emblématique de son avancée mais le coeur de la présence jésuite restait dans le Kyûshû. C’est là, en 1580, qu’Ômura Sumitada donna aux Bateren le port même de Nagasaki. A Funai, Ôtomo Sôrin autorisa la fondation d’un collège jésuite qui précéda même le collège Saint-Paul de Macao (fondé en 1602) et qui devait permettre d’enseigner et former un clergé local plus nombreux. Les Jésuites étaient désormais des propriétaires terriens qui ne possèdaient plus seulement des bâtiments liés à leurs activités mais aussi des terres agricoles et bâtiments à fonction économique. La mission était pratiquement autosuffisante du point de vue financier grâce à ces donations qui s’accumulaient chaque année en plus de leurs activités commerciales déjà existantes. Leur statut d’intermédiaires privilégiés et de traducteurs officiels dans les relations avec les marchands portugais les rendaient incontournable pour tout seigneur, tel que Nobunaga, devant prendre soin de ses revenus. Les jésuites étaient désormais un acteur économique et politique ayant tissé ses liens avec de nombreux clans de daimyôs convertis ou non selon l’intérêt de la mission. Sous le règne de Nobunaga, les missionaires furent protégés sur ses terres qui s’étendaient de plus en plus et c’est cette protection qui explique qu’au début des années 1580 il n’est plus rare de trouver des catholiques dans la plupart des agglomérations et ports.

Parmi les missionnaires présents au Japon, on comptait désormais des locuteurs en japonais très avancés tels que Joao Rodriguez ou Luis Frois qui étaient capables non seulement de s’exprimer mais surtout d’étudier l’histoire et la culture japonaise. Luis Frois commença à rédiger son Histoire du Japon en 1583, elle fut publiée en 1585. Les échanges culturels allaient aussi dans l’autre sens puisque la fréquentation des Jésuites mit des artistes japonais en contact avec l’art (religieux) occidental. La période vit la production de tableaux et d’oeuvres d’art japonaises dans le style européen appelés yôfû-ga qui se différenciaient des simples Namba-ê qui représentaient les étrangers dans le style japonais. Les noms de ces artistes ne nous est parvenu, ils ont produit des oeuvres religieuses comme les 15 scènes de la vie de Marie (Musée de l’Université de Kyôto) mais aussi des oeuvres non religieuses comme Occidentaux jouant des instruments de musique (MOA Museum of Arts) ou Rois occidentaux à cheval (Kobe City Museum, Suntory Museum of Arts Tokyo). Les oeuvres religieuses avaient vocation à orner des autels mais les autres étaient des rouleaux ou des paravents faits pour orner des demeures seigneuriales. Oda Nobunaga et son frère Nagamasu étaients réputés pour être des amateurs de ces styles exotiques, provoquant l’émulation. Il existe encore quelques exemples de ce yôfû-ga même si la majorité fut probablement détruite au début du XVIIe siècle.

Le départ de Francisco Cabral en 1581 ne correspond cependant pas seulement à un changement de génération mais à une transformation majeure de la mission. Désormais bien implantés dans l’archipel, les Jésuites réfléchissent à la manière de faire avancer l’évangélisation du Japon. Gaspar Coelho, successeur de Cabral, et une partie de la mission voyait cette évangélisation sous deux angles : rigueur et puissance. La Compagnie de Jésus devait continuer comme elle avait fait jusque là à enseigner et à donner l’exemple. Les convertis devaient être éduqués pour s’adapter à l’enseignement chrétien, les frères japonais devaient apprendre le latin, l’écriture occidentale et sa culture. D’autre part les Jésuites devaient s’attacher à renforcer son importance économique et politique à travers les daimyôs convertis mais aussi la puissance portugaise et espagnole. Les chrétiens du Japon pourraient ainsi devenir un acteur politique capable de défendre ses intérêts et de s’impliquer dans les luttes entre domaines. C’était une évolution que la décennie précédente avait esquissé.

Face à eux se présentait Alessandro Valignano. Le Jésuite italien était le visiteur de la province d’Asie dont faisait partie le Japon, il était arrivé au Japon en 1879 depuis Goa. S’inspirant de ce que les Jésuites de Chine dont Matteo Ricci, avaient accompli, il était d’avis que la Compagnie devait s’adapter aux circonstances locales, et non le contraire. Le Japon devait produire son propre clergé avec des prêtres ordonnés et pas seulement des frères admis dans la Compagnie. Le Japon ne serait évangélisé que lorsque son Eglise aurait été construite sur des bases locales. Pour cela il était nécessaire de faire preuve de tolérance envers les croyances locales (comme le culte des ancêtres), d’utiliser le japonais pour enseigner la doctrine, de japoniser le vêtements, en d’autre termes il souhaitait que la mission s’intègre à son milieu. On pourrait parler de manière anachronique d’un dialogue culturel. Valignano avait développé cette idée d’inculturation dans son Advertimentos e avisos acerca dos costumes e catangues de Jappão, approuvé par les lettres du père Lorenzo Mexia mais fortement critiqué par Cabral et Coelho. Valignano ordonna ainsi la réunion générale des Jésuites à Funai en 1580 pour discuter des orientations de la mission et exposer ses vues, qui conduisirent à la démission l’année suivante de Francisco Cabral et son remplacement par Gaspar Coelho. Une fissure apparut alors au sein de la mission sur les moyens pour atteindre leurs objectifs.

Au-delà de ces projets à long terme, le symbole du succès de la mission fut l’envoi par Alessandro Valignano en 1582 de l’ambassade de Tenshô. Quatre séminaristes furent envoyés par les Jésuites à la rencontre du pape Grégoire XIII à Rome. Le voyage fut un succès d’autant plus affirmé que les Jésuites publièrent de nombreux compte-rendus et illustrations de cette « ambassade » qui devait servir à illustrer leurs succès dans la formation d’un clergé catholique local. Signe de ce succès, en 1582, le Japon devint une vice-province de la Compagnie de Jésus séparée de la province d’Inde.

Au début des années 1580, l’Eglise catholique semblait pouvoir raisonnablement espérer que le Japon finirait par être évangélisé. Les chrétiens n’étaient pas seulement présents dans des communautés éparpillées dans les provinces, ils étaient dans l’entourage des puissants voir eux-mêmes des daimyôs. La mort inattendue d’Oda Nobunaga ne bouleversa pas immédiatement les plans de la mission, son successeur Hideyoshi ayant à son tour montré sa volonté de leur conserver sa protection. Malgré cela, une décennie plus tard le contexte avait déjà changé et le Japon se dirigea vers le rejet et les persécutions.

| 1543 | Arrivée des Portugais à Tanegashima. |

| 1549 | Arrivée de François-Xavier à Kagoshima. |

| 1551 | Départ de François-Xavier vers la Chine, Cosme de Torres dirige la mission au Japon. Il y a un millier de convetis au Japon. |

| 1556 | Expulsion des Jésuites de Yamaguchi, ils s’installent à Hirado. |

| 1561 | Les navires portugais aident Ôtomo Sôrin lors du siège de Môji. |

| 1563 | Ômura Sumitada est le premier daimyô à se convertir, arrivée de Luis Frois au Japon. |

| 1565 | Bataille de Fukuda, déplacement des Jésuites vers Nagasaki. Lorenzo Ryôsai est admis dans la Compagnie de Jésus. |

| 1568 | Oda Nobunaga occupe Kyôto et rencontre les Jésuites. |

| 1570 | Francisco Cabral devient le supérieur de la mission. |

| 1578 | Ôtomo Sôrin se convertit au catholicisme. |

| 1580 | Ômura Sumitada concède le port de Nagasaki aux Jésuites. |

| 1581 | Gaspar Coelho devient le supérieur de la mission. |

| 1582 | Départ de l’ambassade de Tenshô en direction de l’Europe. Il y a environ 200 000 chrétiens au Japon. |