La réponse semble évidente, des images de sushis, de ramens, de tempuras viennent immédiatement à l’esprit mais en réalité les Japonais eux-mêmes ont parfois du mal à tracer une limite pour définir leur propre culture gastronomique. La raison, comme souvent, se trouve dans l’histoire du Japon et ses évolutions.

Définir la cuisine japonaise

Les mots pour en parler

On peut rassembler la cuisine japonaise sous le terme de nihon ryôri (日本料理), qui signifie littéralement la « cuisine du Japon » ou washoku (和食), qui veut dire à peu près la même chose puisque l’idéogramme wa (和) fait référence à tout ce qui est traditionnellement japonais. Au sein du nihon ryôri on va trouver des types de cuisine formant des catégories à part comme le kaiseki (懐石), la cuisine gastronomique traditionnelle, le shôjin ryôri (精進料理), la cuisine végétarienne des temples bouddhistes et des cuisines régionales comme l’obanzai, la cuisine de Kyôto (non seulement pour les plats mais aussi pour les ingrédients qui doivent être au moins au deux tiers provenant de l’ancienne capitale).

Font partie du washoku tous les ingrédients et les manières de préparer spécifiques au Japon mais pas seulement car la liste des plats de la cuisine japonaise a changé avec le temps et avec les transformations des modes de consommation et des habitudes alimentaires. De nombreux plats venus de l’extérieur, de la Chine, de l’Asie du Sud-Est ou de l’Europe, pourraient être considérés comme faisant partie du nihon ryôri, leur adaptation aux goûts japonais les rendant spécifiques au Japon. On aura ainsi des catégories culinaires d’origine étrangères mais implantées durablement dans les moeurs japonaises : chûka ryôri (中華料理, la cuisine chinoise), yôshoku (洋食, la cuisine occidentale).

Prenons l’exemple du gyûdon, un bol de riz recouvert de lamelles de boeuf et d’oignons cuisinés dans la sauce soja. Rien de plus japonais aujourd’hui mais la consommation de viande est une influence occidentale récente et le riz blanc devrait être séparé de ses accompagnements. Le plat est pourtant cuisiné avec la sauce soja emblématique de la cuisine japonaise et le plat est spécifique au Japon alors le gyûdon est-il devenu suffisamment traditionnel pour être du washôku ? La plupart des Japonais répondraient que oui. Un plat de spaghettis cuisinés avec des ingrédients japonais comme du mentaiko (des oeufs de poisson épicés) sera qualifié de wafû, (和風) « à la japonaise ». Dans un repas quotidien à la maison il sera souvent difficile de dresser une limite entre ce qui serait strictement japonais et ce qui serait étranger mais adopté. Une simple salade sera t-elle étrangère parce qu’on y a mis une goutte d’huile d’olive ou japonaise avec une goutte de sauce soja?

Dans le sens inverse les sushis sont-ils encore japonais alors qu’ils font désormais partie d’une culture culinaire internationale ? Adaptés aux goûts étrangers avec parfois des adaptations devenues trés éloignées du modèle comme les california rolls, qui ont été ensuite réimportés au Japon et se sont ajoutés aux menus. Chinois, Taïwanais et Coréens ont désormais leurs propres ramens qui se différencient d’autre soupes de nouilles plus spécifiques à ces pays, les ramens sont pourtant une influence continentale récente au Japon. Les échanges culinaires ne datent d’ailleurs pas d’hier et se retrouvent dès les premiers siècles de l’histoire japonaise.

Si les limites de la cuisine japonaise sont floues, quelles caractéristiques pourrions nous trouver permettant de départager ce qui en fait partie et ce qui n’en est pas ?

Les caractéristiques de la cuisine japonaise

En prenant l’exemple de la gastronomie française ont pourrait la définir en partie par le repas « à la française » avec un ordre de plats en services bien plus rigide qu’on ne le croit (le plat sucré devant absolument être en fin de repas comme dessert, une distinction que les Japonais trouvent artificielle et dont l’explication est plus historique que culinaire) qui sera respecté dans les restaurants.

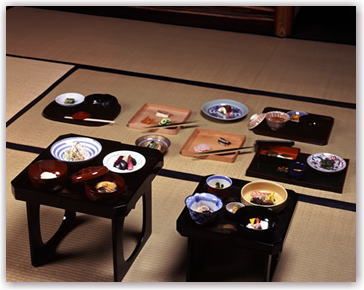

Il y a une manière de manger à la japonaise, elle est résumée par Ichijû sansai (一汁三菜) qui se traduit par « une soupe et trois accompagnements ». Avant l’époque contemporaine, le repas se consommait sur une table basse individuelle sur laquelle on posait un bol de riz blanc (le chawan, à droite, place d’honneur), un bol de soupe (shirû, le plus souvent de miso, à gauche) et trois petites assiettes d’accompagnements dont un principal et deux autres qui seront souvent des légumes marinés (tsukemono). A l’époque Edo, ces tables individuelles étaient apportées déjà dressée devant le convives. Lors d’un banquet plus important une deuxième, voir une troisième table pouvait porter d’autres séries de trois accompagnements. Une famille japonaise dîne aujourd’hui en famille à table mais aura souvent devant elle le riz, la soupe et l’accompagnement (okazu) qui tend à devenir le plat principal. Une personne qui aura dîné dans un ryôkan se verra servir un set reprenant globalement cet arrangement avec une plus grande complexité.

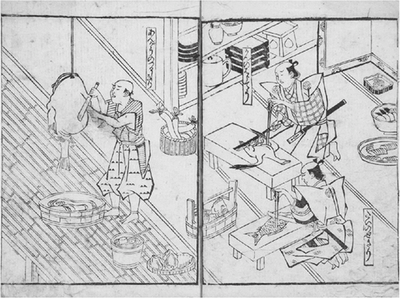

Le riz est d’abord consommé avec un accompagnement, le plus souvent salé, puis un peu de soupe viendra s’y ajouter en bouche. Les variations du riz, de l’accompagnement et de la soupe créera différentes saveurs. Il n’y a ainsi pas d’ordre pour manger les plats séparement, pas d’entrées à proprement parler. La morale guerrière, basée sur la sobriété et la rigueur fait que traditionnellement il ne convient pas de commenter sur le goût des aliments mais plutôt sur leur préparation, spécialement la découpe. Il existait une véritable appréciation sur le sujet car les aliments font généralement l’objet d’une première préparation ou cuisson avant d’être assaisonnés et disposés sur l’assiette, la découpe des aliments est donc souvent la partie visible de la préparation. A l’époque Heian il existait une cérémonie du couteau (hôchô shiki, 包丁式) où les nobles pouvaient démontrer leur capacité à découper un poisson sans toucher avec les mains l’animal (à l’origine il s’agissair de couper le poisson des offrandes shintô). Cette démonstration s’est retrouvée ensuite chez les samurais, Date Masamune était ainsi réputé avoir la cuisine comme hobby favori. Cette fixation sur la découpe se retrouve dans les restaurants teppanyaki où le chef découpe et cuit sur une plaque face aux clients (qui ensuite iront le poster sur Instagram).

Toujours dans la logique de la morale guerrière il convenait aussi de manger rapidement son repas sans l’agrémenter par la conversation au contraire du repas français qui ne serait pas complet sans interactions. Là encore les Japonais actuels ont tendance à finir leur repas rapidement et quitter le restaurant tout de suite après, les touristes restant à table pour discuter, même s’ils ont été débarassés, provoquent encore la perplexité. Heureusement qu’on ne leur sert pas de café. Le repas japonais, qu’il soit issu des banquets des élites ou des repas des temples a toujours conservé un côté cérémoniel et donc un peu rigide, ce qui explique aussi l’existence d’une cuisine plus informelle souvent faite pour accompagner l’alcool où la convivialité est plus centrale. Les deux tendances ont coexisté et évolué de paire durant toute l’histoire japonaise.

Ces arrangements sont inspirés par tradition et se retrouvent dans une certaine mesure dans les restaurants gastronomiques actuels et dans les repas à la maison mais les petits restaurants de sushis, de ramens ou les izakaya (que l’on pourrait définir comme le bar à tapas japonais) n’en suivent pas les règles. Il n’y a pas une seule manière de manger à la japonaise et on ne peut pas s’en servir pour définir complètement la cuisine japonaise. Si manière de servir et de consommer n’est pas une caractéristique décisive, les goûts et les ingrédients pourraient être plus significatifs.

Saveurs et ingrédients

La cuisine japonaise se différencie des cuisines continentales par ses goûts. Souvent décrite comme salée et peu pimentée, la cuisine japonaise a donné un nom à une autre saveur, l’umami (うま味), qui ne se traduit pas mais peut se définir par un équilibre savoureux des autres goûts. La cuisine japonaise utilise très peu de matières grasses et laisse de côté toutes les graisses animales. L’huile de sésame ou de colza étaient utilisées comme assaisonnement mais rarement comme friture (agemono) avant l’époque Edo bien que cette technique de cuisson ait été connue depuis l’époque Nara en provenance de Chine. Les cuissons privilégiées à la vapeur, grillées ou bouillies nécessitaient des assaisonnements pour relever les goûts.

Le Japon compte pourtant quelques épices comme le sanshô (山椒), qui fait partie de la famille du poivre. Le très populaire shiso (紫蘇, dont plusieurs variétés), de la même famille que la menthe et qui accompagne souvent le riz blanc, a été introduit depuis la Chine vers le VIIIe siècle. Le wasabi (山葵, plante native du Japon), apparenté au raifort, se retrouve dès le VIIIe siècle mais son usage est limité dans la cuisine japonaise, il accompagne les sushis et certaines viandes. Gingembre et échalottes (myôga) furent les autres principales plantes utilisées pour relever les plats mais en général, avant l’époque contemporaine leur utilisation est parcimonieuse et limitée à certains plats.

Les principaux assaisonnements japonais restent cependant les produits issus de la fermentation du soja : sauce soja (shôyu, 醬油) et miso (味噌), et ceux issus de la fermentation du riz : mirin (味醂) et vinaigre de riz (komezu, 米酢). Le sakè est utilisé dans la cuisine déjà dans les époques les plus anciennes et donne une saveur plus douce et sucrée naturelle dans le mirin. Les produits de la fermentation du soja ont des origines plus complexes puisque ont retrouve de tels produits fermentés appelés hishiô dans les sources les plus anciennes mais l’utilisation du soja même vient de Chine. On parle alors de mishô qui n’est pas encore le miso qui est bien raffiné et tardif (le mishô s’apparente plus au nattô avec des grains fermentés entiers). La soupe miso elle-même ne fit pas son apparition avant l’époque Muromachi, à l’époque Heian on le consommait sous une forme plus sèche en accompagnement du riz. Nous ne sommes même pas sûr que le goût soit resté le même à travers l’histoire. La sauce soja que nous connaissons n’apparaît aussi qu’à l’époque Muromachi avant de ne devenir populaire que durant l’époque Edo.

C’est d’ailleurs durant la même époque que les Japonais prennent le goût des bases de soupe à base (dashi, 出汁) d’algue kombu, elle était utilisée auparavant sous d’autres formes et restait rare car provenant du Nord du Japon encore peu relié aux échanges commerciaux. Il en va de même pour les dashi à base de bonite séchée (katsuobushi) qui apparaissent à l’époque Muromachi avant de devenir courant à l’époque Edo. C’est d’ailleurs pour décrire les saveurs du dashi de kombu que le chiministe japonais Ikeda Kikunae créa en 1908 le terme umami pour décrire ces saveurs typiquement japonaises. Dans l’ensemble on comprend que la cuisine japonaise et ses saveurs forment un ensemble dont l’identité ne s’est affirmée qu’avec le temps. Le washoku est le résultat d’un processus. Ce processus n’est d’ailleurs pas terminé puisqu’on pourrait rajouter à liste des condiments le monosodium glutamate (MSG) développé par le même Ikeda Kikunae qui est aujourd’hui une partie intégrante de la cuisine japonaise. On pourrait même considérer que la sauce Worcester (immanquablement liée au porc pané) ou la mayonnaise (utilisée entre autres avec l’okonomiyaki et les yakisoba) ont passé le test du temps et de l’adaptation pour faire partie de la cuisine courante japonaise à défaut du washôku lui-même.

Si la cuisine actuelle est le fruit d’un processus historique, voyons-en les principales étapes.

Aux origines de la cuisine japonaise

Une cuisine autochtone ou importée?

Comment souvent pour les époques les plus anciennes de l’histoire japonaise nous devons nous référer aux chroniques et récits produits à partir du VIIIe siècle par la cour impériale. La première mention culinaire raconte que l’empereur Keiko (un empereur mythique que l’on place au IIe siècle de notre ère) en visite au sanctuaire d’Ukimiya aurait reçu un plat de bonite et d’hamaguri (un coquillage) par Iwakamatsukari no Mikoto qui devint ensuite le chef du palais. Il fut plus tard déifié et on trouvait un autel à son honneur dans les cuisines nobles de l’époque Heian. D’autres sources mentionnent des tributs offerts à la cour, c’est un détail important car c’est de là que l’on trouve les premières mentions de nombreux ingrédients comme les algues kombu.

Pour ce qui est de la réalité historique, le Japon de l’époque Yayoi cultivait le riz et disposait d’une vaisselle qui laisse entendre une cuisine mijotée (nimono), grillée (yakimono) et cuite à la vapeur (mushimono). Pour conserver les aliments, les gens de l’époque Yayoi recouraient à la fermentation et à la marination de légumes ou de poissons, ce que l’on connait sous le nom de hishiô. Le poisson fermenté et conservé dans le riz déjà cuit existait déjà à l’époque, c’est la base des futurs sushis qui n’étaient pas encore du poissons frais sur riz vinaigré. Ils sont d’ailleurs mentionnés à l’époque Nara sous forme de tribut envoyé à la cour dans le code des rites Engishiki. Il est encore possible de trouver des sushis de poissons fermenté sur du riz comme spécialités régionales (dans la préfecture de Shiga où on l’appelle narezushi). Le sushi fait ainsi partie des plus anciens plats de la culture japonaise. Les Japonais des époques plus anciennes mangeaient la viande d’animaux chassés, daims, sangliers mais aussi des singes et du chien.

Mais on ne retrouve durant ces époques pratiquement rien de la culture culinaire que nous avons décrit plus haut, il manque un élément qui va venir du continent. Au VIIe siècle deux apports à la culture japonaise arrivent dans l’archipel : le bouddhisme et la culture chinoise. Ces deux apports allaient en réalité de paire puisque l’enseignement bouddhiste passait par la maîtrise des signes chinois et les temples étaient construits dans un style continental venu de Chine par l’intermédiaire de la Corée.

Une diète bouddhiste

Le bouddhisme eu un effet majeur, l’apparition d’une diète végétarienne. Au début du VIIIe siècle, le prince régent Shôtoku rédigea une constitution en 17 articles fondée sur les principes bouddhistes, parmi eux le rejet de la consommation des êtres vivants. La consommation de viande fut interdite, du moins à la cour et dans l’aristocratie et cette interdiction fut répétée et étendue au VIIIe siècle sous l’empereur Tenmu. Certains animaux étaient particulièrement protégés comme le boeuf en tant qu’animal précieux pour les travaux des champs, le cheval comme monture pour l’aristocratie guerrière. Le daim (shika) était aussi protégé comme un animal important dans le shintoïsme puisqu’il est un messager vers les dieux (raison pour laquelle les daims de Nara et Miyajima circulent librement). Les singes étaient aussi interdits. Selon les époques le poissons fut aussi interdit de consommation en 752 sous le règne de l’impératrice Kôken qui dut indemniser les villages de pécheurs qui fournissaient la cour impériale.

Cette interdiction de la viande n’était cependant pas universelle. Le gibier chassé était toléré à la fois pour permettre aux malades d’en consommer mais aussi parce qu’il aurait été impossible d’empêcher les habitants des villages de chasser et la chasse restait un sport apprécié de la noblesse de cour. Les seules viandes acceptées furent longtemps le daim, le sanglier, le canard mais dans les provinces périphériques les traditions locales l’emportaient souvent. Ainsi on consommait plus facilement la viande à Satsuma ou Mutsu tandis que les habitants du Shinano consommaient du cheval (on peut toujours manger à Matsumoto sous forme de sashimis de cheval).

Les moines bouddhistes ayant tout de même besoin de protéines, on leur attribue l’invention du tofu (alors solide, le tofu soyeux étant plus tardif) et l’importation de produits comme la sauce soja. Il ne s’agit pas encore de l’actuelle shôjin ryôri. Les repas sont consommés de manière communautaire mais pas encore de manière cérémonielle comme cela sera le cas plus tard. De manière générale c’est aussi dans les temples que se développa pour la première fois une cuisine médicinale inspirée de la Chine qui nécessita l’introduction de plantes bénéfiques comme le gingembre ou le thé (au XIIe siècle par le moine Eisai mais peut-être plus tôt, les sources étant contradictoires).

Une cuisine impériale codifiée

L’apport chinois quant à lui n’est pas celui d’une culture culinaire par elle-même, des techniques furent transmises à cette époque comme les nouilles (qui sont alors principalement du soba) ou même de la friture comme le karaage importé de Chine. Karaage (唐揚げ, qui n’est forcément que du poulet) faisait directement référence à la Chine de la dynastie Tang, 唐/kara désigne littéralement la dynastie Tang et est utilisé par opposition à wa/和 pour désigner ce qui est traditionnellement chinois). Le nattô, les pâtisseries togashi trouvent aussi leur origine en Chine.

L’apport culinaire de la Chine est surtout celui d’un instrument au service de la construction de l’Etat. Lorsque les empereurs du VIIe-VIIIe siècles adoptèrent le modèle chinois ce fut dans le but de reproduire une culture considérée comme un modèle mais aussi de se doter des structures d’une cour impériale organisée sur l’exemple du continent. Avec l’empereur en son centre et une cour impériale fondée sur des rangs hiérarchisés entre nobles et fonctionnaires permettant à un gouvernement d’agir efficacement et de contrôler les provinces. Cette hiérarchie de cour trouvait ses fondements dans le confucianisme et s’illustrait dans le quotidiens par la place de chacun lors des rites et des cérémonies, par le vêtement, par les arts etc. La cuisine contribuait à affirmer cet ordre par des banquets qui ponctuaient les fêtes, les cérémonies et les grands évènements de la cour. On parle alors de Daikyô ryôri (大京料理, la cuisine de la grande capitale). La place de chacun, la nature des mets et l’étiquette ont une signification profonde. La cuisine du palais était d’ailleurs gérée par le ministère des rites, le Jingikan.

La cuisine impériale répondait donc à des principes non seulement culinaires mais aussi moraux. Le confucianisme favorisait ainsi une cuisine aux goûts peu prononcés, moins susceptibles d’engendrer la gloutonnerie, le désordre et l’excitation. D’une certaine manière on peut le rapprocher d’un « goût de Kyôto » qui existe encore aujourd’hui puisque la cuisine de l’ancienne capitale est jugée plus subtile et élégante face au « goût du Kantô » plus fort et salé et par là considéré en quelque sort comme plus vulgaire (dans le sens de non noble). Les aliments ne sont pas seulement utilisés pour le valeur nutritive mais ont aussi une valeur symbolique. Le thon est par exemple un aliment incontournable pour les Japonais contemporains, ne serait-ce que par les sushis mais le thon (鮪/maguro) se disait autrefois shibi qui ressemblait à « jour de décès ». Le thon était donc jugé porteur de malchance et pendant longtemps ne fut pas consommé. A l’opposé, la dorade 鯛/tai était rapprochée de omedetai (félicitations) et était jugée porteuse de chance. Les exemples pourraient être multipliés.

La population des campagnes ainsi que les habitants de Nara puis de Kyôto ne suivaient pas ces règles qui ne concernaient que le petit monde de la cours, quelques milliers de personnes à peine constituant la noblesse kuge. Immanquablement l’art culinaire devint une marque de statut. Les nobles pratiquaient l’art de la taille au couteau comme une démonstration d’adresse au même titre que la danse ou le tir à l’arc, il s’agissait d’un élément d’une culture de cour. Immanquablement encore les esthètes et ritualistes en vinrent rapidement à imaginer leurs propres manières de servir et de cuisiner, engendrant des styles différents détaillés dans des traités sérieux. L’empereur Koko essaya d’ailleurs de définir un « style officiel » en chargeant Fujiwara no Yamakage d’en établir les principes, ce qui devint ensuite le style Shijô (shijôryû, l’école de la 4e avenue, là où Yamakage avait sa résidence). Il fut par la suite vénéré comme un autre dieu de la cuisine

Mais est-ce que cette cuisine impériale inspirée de la Chine était savoureuse? C’est un peu difficile à déterminer car la règle de l’époque voulait que l’on ne commente pas le goût des aliments. On pouvait commenter l’apparence et l’art de la découpe mais pas les saveurs. Cela se justifiait autant dans un contexte confucéen que bouddhiste mais du point de vue gastronomique c’est un peu inquiétant. Quatre types de nourritures participaient au banquet : aliments séchés (himono), frais (namamono), marinés (kubotsuki) et sucrés (kashi).

Paradoxalement, pour des nobles, c’était une cuisine très pauvre, l’usage de la viande était très limité et les légumes étaient vus avec mépris comme des aliments de paysans. Ils étaient le plus souvent consommés marinés dans le vinaigre en accompagnement du riz. Le poisson était consommé grillé, séché ou mariné dans le vinaigre et comme le reste des ingrédients ils provenaient de tributs venant des provinces et des domaines possédés par les nobles. Le miso existait mais était utilisé comme un accompagnement du riz plutôt qu’en soupe, les bases de soupe n’avaient pas encore été inventées. Le riz blanc était la marque du repas noble, un aliment que les paysans consommaient peu car il était utilisé pour payer les impôts, eux-mêmes consommaient d’autres céréales. Là encore paradoxalement cela assurait aux paysans une protection contre le béribéri que n’avaient pas les nobles. Une alimentation au riz blanc était un facteur menant au béribéri et il n’est pas étonnant de la voir comme une maladie récurrente chez les nobles ayant coûté la vie de plusieurs empereurs. Plusieurs siècles plus tard, les habitants d’Edo friands de eux-aussi de riz blanc furent aussi très touchés et la maladie était considérées comme un mal de la ville. A l’époque Heian, les carences étaient aussi nombreuses parmi la cour impériale.

La cuisine des banquets daikyô ryôri évolua au milieu de l’époque Heian dans un rituel complexe et rigide destiné à recevoir les invités de marque avec des degrés de complexité en fonction que le banquet était en présence de l’empereur ou d’un ministre. En 1116, Fujiwara no Tadamichi organisa un tel banquet, l’affaire lui prit neuf jours et il dut commander spécialement l’ensemble de la vaisselle et des tables individuelles de repas lacquées et ouvragées. vingt-huit plats furent servis avec des degrés de hiérarchie, Tadamichi lui-même recevant en dernier seulement huit plats par humilité (et là où les autres avaient des assaisonnements variés, il devait se contenter de vinaigre et de sel). Une telle dépense d’argent et d’énergie était ruineuse, même pour un noble.

Dans la vie quotidienne, les nobles d’Heian se contentaient de deux repas (le matin vers 10h00 et l’après-midi vers 16h00) beaucoup plus simples avec un bol de riz, une soupe et des assaisonnements : sel, vinaigre et hishiô (l’ancêtre du miso) mélangés selon le goût. Les baguettes avaient été introduites du continent mais les nobles les utilisaient surtout pour les banquets, les cuillères étaient préférées pour le quotidien au moins jusqu’au IXe siècle lorsque les baguettes se généralisèrent à la cour et chez le peuple. Le banquet de cour de l’époque Heian n’est pas l’ancêtre de la cuisine japonaise traditionnelle, trop codifié dans le cadre unique du palais impérial, il n’en a jamais franchi les limites. Au XIIe siècle cette même cour perdit le pouvoir face aux au shogunat de Kamakura et aux guerriers locaux dans les provinces. La diète des samurais ne pouvait que différer de la cuisine raffinée des nobles de cour.

A la table des samurais

Les guerriers trouvent leurs origines dans les provinces du Kantô, éloignées du coeur sophistiqué de la cour impériale. L’alimentation des guerriers était celle d’une élite locale, plus riche mais pas fondamentalement différente de celle des paysans. C’était une alimentation plus carnée du fait d’une pratique plus courante de la chasse et fondée sur les productions des terres du seigneur (d’abord ses domaines avant d’être une seigneurie à proprement parler). Cette cuisine devait être nourrisante et simple. Lors des grandes occasions, un chef de clan ou même le shôgun pouvait aussi organiser un banquet, appelé ôban, mais il s’agissait d’une réunion de chefs militaires aux moeurs plus simples. Le premier shôgun Minamoto no Yoritomo prit ainsi des édits pour punir les guerriers imitant le banquet sophistiqué des nobles. Il s’agissait pour le shôgun de marquer une séparation hiérarchique entre la cour de Kyôto et sa la cour shôgunale de Kamakura dans un sens confucéen. Il s’agissait aussi d’imposer la morale guerrière fondée sur la simplicité.

Le repas guerrier typique n’était composé que de riz, de poissons séché ou frais (grillé) selon les disponibilités, d’accompagnements comme des prunes marinées umebôshi, du sel et du vinaigre pour l’assaisonnement. La règle voulant que l’on ne commente pas le goût des aliments perdurait mais c’est fois-ci dans un but de sobriété et de contrôle de soi. La table des samurais commença aussi à être influencée par les temples bouddhistes suivant le zen. Le zen, introduit au XIIIe siècle par le moine Eisai, était la forme de bouddhisme la plus attractive pour les guerriers et le shogunat de Kamakura en particulier. Cela eu pour effet de diffuser le végétarianisme dans la classe guerrière et par extension dans la classe populaire. C’est à cette époque que les des métiers en rapports avec les animaux, bouchers ou tanneurs, commencèrent à être discriminés sur l’accusation de souillure. Par la même voie la consommation de thé vert commença aussi à se diffuser en dehors des temples.

L’ordre moral des guerriers de l’époque Kamakura laissa la place au début du XIVe siècle à des moeurs plus relâchées, en particulier chez les guerriers du Kinai, autour de Kyôto. Une culture basara fit alors son apparition, en rupture avec l’ordre précédent, les basara daimyô (seigneurs basara) comme Sasaki Doyô faisaient volontiers étalage de leur richesse et de leur culture. Des banquets plus luxueux associaient une influence de la tradition de la cour à la sociabilité des guerriers où l’alcool jouait un rôle plus important. Dans le même temps, la noblesse appauvrie abandonna en partie la tradition des grands banquets au profit de repas simplifié connus sous le terme de yûsoku ryôri. Cette nouvelle cuisine de cour existe encore aujourd’hui dans le cadre strict du palais impérial. Ces évolutions sont à mettre dans le contexte de la chute du shogunat de Kamakura et les années de guerres civiles du Nambokuchô du shogunat de Muromachi.

Le chaos du XIVe siècle mena finalement à la stabilisation du shogunat de Muromachi sous Ashikaga Yoshimitsu. Ce shôgun est très particulier dans l’histoire japonaise pour plusieurs raisons mais surtout pour avoir mené la fusion entre la culture de la cour impériale et celle des guerriers. Le shogunat étant désormais basé à Kyôto même, le shogunat devait cohabiter avec la cour et la maîtriser en adoptant en partie ses moeurs et traditions. L’exemple le plus emblématique de cette fusion est le Pavillon d’or (Kinkaku-ji). Dans le domaine culinaire cela se traduisit par le désir de mélanger le banquet des guerriers aux styles de la cour ou plus simplement de mettre en ordre une évolution déjà en cours depuis les daimyôs basara. Il n’avait que l’embarras du choix, les Ashikaga suivait le style culinaire Ogusa mais s’inspirèrent aussi du Shijoryû que Fujiwara no Yamakage avait codifié dans son livre de recettes Shijôryû Hôchôgaki. Il en ésulta la cuisine honzen (本然料理, honzen ryôri). La cuisine honzen se voulait comme le style de banquet formel des guerriers en mélangeant les goûts, l’éthique guerrière mais aussi les influences de la cour. Parallèlement, la noblesse ruinée et dépendante de pensions du shogunat adopta à son tour une version plus simple du daikyô ryôri appelé le yûsoku ryôri (有職料理) qui, à son tour, empruntait des évolutions de la cuisine guerrière. Le yûsoku ryôri perdure encore aujourd’hui comme la cuisine du palais impérial même si une partie de ses techniques est passé dans la cuisine de Kyôto (Kyô-ryôri).

Ce nouveau style introduisait l’étiquette et le ritualisme de la cour dans le banquet des guerriers avec l’accent donné sur le bon ordre confucéen. Heureusement on y retrouvait encore suffisamment d’alcool. A la manière du symposium grec, la consommation de sakè fut fixée pour les besoins du banquet avec d’abord trois coupes à boire (shiki-sankon). Le repas est organisé selon la règle du shichi-go-san (7-5-3), c’est à dire trois plateaux (sanpô, les mêmes utilisés aujourd’hui pour les offrandes dans les sanctuaires shintô) portant chacun 7, 5 et 3 plats à chaque fois accompagnés de 3 coupes de sakè (alors des petites coupes à fond plat, le plus souvent lacquées). Le style honzen resta une forme de cuisine pratiquée dans les banquets formels, par exemple dans le milieu politique, jusqu’au milieu du XXe siècle mais n’existe pratiquement plus aujourd’hui.

Le banquet honzen était loin d’encourager la convivialité, comme le banquet d’Heian, il s’agissait d’une affaire d’étiquette et d’ordre. Il n’est pas étonnant de voir apparaître parallèlement d’autres formes de repas moins rigides. Au XVe siècle, la convivialité passait désormais par d’autres voies. Le shôgun Ashikaga Yoshimasa désertait régulièrement les banquets formels pour des repas dans des temples zens de Kyôto. Les temples offraient désormais une cuisine proche du shôjin ryôri actuel dans un cadre plus simple et moins encadré par l’étiquette. La sévérité bouddhiste s’était progressivement relâchée dans les temples zens car ceux-ci étaient plus ouverts sur l’extérieur et liés à la classe guerrière. Il devint acceptable de rechercher plus de saveurs et de variétés tout en restant modeste. Le tofu, pâte de lait de soja, avait déjà fait son apparition au XIIe siècle, c’était alors un tofu ferme, mijoté ou frit (le tofu soyeux est plus tardif) de même que le miso et la sauce soja plus tard au XIV-XVe siècles. Les premières bases de soupe commencèrent à faire leur apparition. Le repas léger dans les temples bouddhistes zen était alors appelé kaiseki (会席).

Les plats du kaiseki zen ainsi que ceux du honzen furent adaptés dans le nouveau cadre de la cérémonie du thé. Le chanoyu actuel se limite à une pâtisserie accompagnant le thé vert matcha mais à l’origine il s’agissait d’un repas complet en plusieurs services. La base du chanoyu restait cependant la même, wa kei sei jaku (harmonie, respect, pureté, tranquillité) autrement dit l’hôte devait pouvoir proposer un espace intime où un accueil sincère permettait aux participants de se décharger de leurs différences sociales. Chaque cérémonie étant unique le choix des plats reflétait les saisons mais aussi l’identité de l’invité et les circonstances. Il en allait de même avec le choix de la décoration, de la vaisselle utilisée, des fleurs etc. C’est là qu’il faut trouver cette particularité japonaise d’offrir une expérience complète avec son atmosphère propre. Le kaiseki issu de la cérémonie du thé (écrit 懐石, différemment du kaiseki des temples et parfois précisé comme « kaiseki du thé ») se caractérisait donc par une attention aux détails, à la présentation, à la délicatesse des saveurs et des préparations. Le repas était servi sur des plateaux personnels alors que dans le même temps la pièce japonaise (washitsu) au sol couvert de tatami faisait son apparition.

On considère que l’essentiel des techniques culinaires et des ingrédients de la cuisine japonaise actuelle sont déjà en place. C’est au XVe siècle que l’on voit se former l’identité culinaire du Japon réunie sous le terme de kaiseki mélangeant à la fois des héritages de la cour d’Heian, des banquets samurais, de la cuisine des temples zens.

Vers la cuisine japonaise actuelle

Fragmentation et premières influences européennes

Au XVIe siècle, la fragmentation du Japon lors du Sengoku mena aussi à la fragmentation des habitudes culinaires chez les guerriers. Les daimyôs devaient compter principalement sur les productions locales pour se nourrir eux et leurs armées. Il en naquit des différences régionales encore existantes aujourd’hui. Dans le Kantô se développa la production de miso rouge et d’une sauce soja plus forte dont découla une cuisine considérée comme plus salée et forte en goût au contraire du miso blanc de la région de Kyôto. Dans l’ouest du Japon les nouilles les plus courantes étaient des udon à base de blé tandis qu’à l’est on utilisait les soba à base de sarrasin. Les domaines les plus au Nord du Japon (actuelle préfectue d’Aomori) ne pouvaient pas produire de riz pour des raisons climatiques tandis que dans le reste du pays le riz était l’aliment par excellence des élites, base de la richesse et des paiements. Les classes plus populaires devaient quant à elles se contenter de céréales moins prestigieuses. Ingrédients et spécialités dépendaient des productions locales mais le modèle à suivre restait le honzen et le kaiseki. A partir du début de la réunification du Japon avec Oda Nobunaga, les échanges se développèrent permettant le transport de spécialités recherchées qui nourrira à l’époque Edo un mélange qui donnera naissance à la cuisine japonaise traditionnelle.

Au centre de ces échanges, le port de Sakai et ses riches marchands étaient une source d’approvisionnement pour les tables des grands domaines. C’est par ces ports que furent introduites les nouveautés apportées par les Européens. Les marchands portugais furent à l’origine des premiers échanges alimentaires. Ils introduisirent notamment le sucre qui fut utilisé dans la cuisine et permit la production de pâte de haricots rouges sucrée (anko) qui est la base de toutes pâtisseries japonaises traditionnelles. Ils introduisirent aussi depuis l’Amérique la patate douce (satsuma-imo), la coriandre (koendoro) et la citrouille (kabôcha, introduite depuis le Cambodge par les Portugais). Le piment rouge fut aussi importé d’Amérique et donna naissance au togarashi japonais mais influença peu la cuisine, il passa cependant ensuite en Corée où il entra dans la composition du kimchi sans lequel la cuisine coréenne ne serait pas la même.

Les Portugais introduisirent aussi de nouvelles techniques culinaires comme les tempuras, qui serait apparentés aux peixhinos da horta. C’était alors une friture qui fut adaptée ensuite au goût japonais pour devenir plus légère. Le mot lui-même dériverait du latin tempora et désignerait un aliment à consommer pendant le Carême ou du portugais temperar, assaisonner. Plusieurs hypothèses existent mais tempura ne s’écrit toujours pas en kanji, uniquement en simples kana, signe de son origine étrangère. A la liste de ces apports on peut compter aussi les bonbons konpeito ou le gâteau castella, devenu une spécialité de Nagasaki dont la cuisine locale est un véritable melting pot d’influences chinoises et occidentales. Dans l’autre sens la sauce soja japonaise fit son apparition en Europe comme un produit rare de luxe et elle fut utilisée dans les cuisines de Versailles sous Louis XIV.

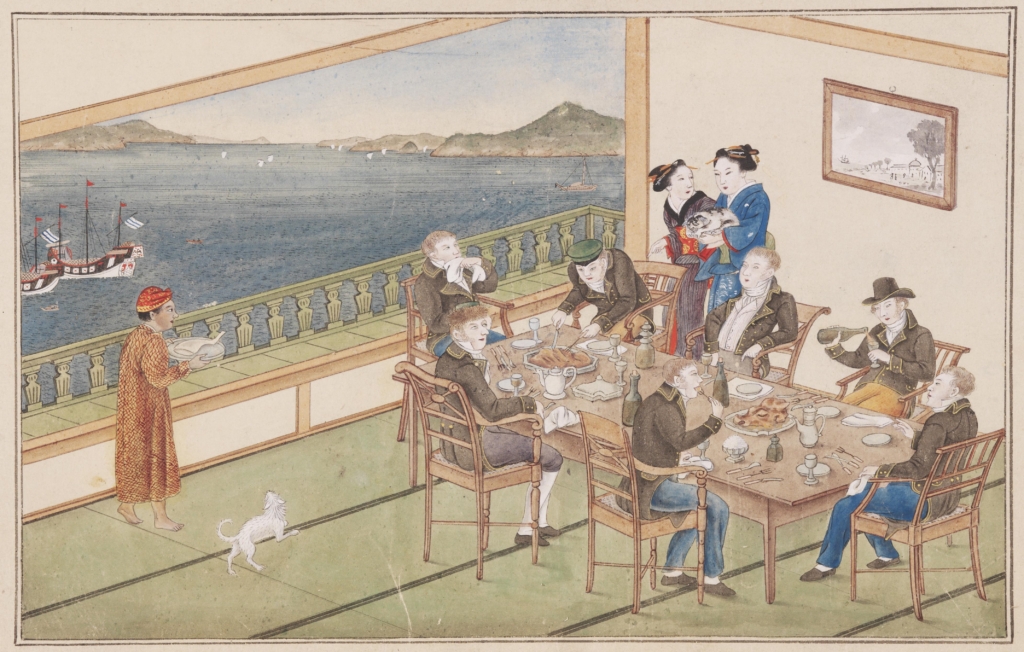

Ces apports ajoutèrent à la cuisine japonaise des plats emblématiques mais ne changèrent pas fondamentalement l’alimentation japonaise. Cette dernière s’opposait aux habitudes jugées malsaines des Européens comme la consommation des animaux qui fut l’une des raisons de la première interdiction des missionnaires en 1587. La consommation de lait provoquait aussi le dégoût chez les Japonais et était régulièrement mentionnées par les auteurs nippons. Ces apports furent ensuite limités par la clôture du Japon et sa limitation au seul comptoir de Dejima. Il en resta cependant quelque chose puisque les Hollandais de Dejima continuaient à importer au Japon des ouvrages et les médecins à demeure, qui furent des esprits éclairés au XVIIe-XVIIIe siècle, firent des efforts pour acclimater certaines plantes européennes pour leur consommation locale. C’est par cet intermédiaire que le rangakusha (spécialiste des études occidentales) Aoki Kônyô put convaincre le shogunat au début du XVIIIe siècle de patroner ses efforts et répandre la culture de la patate douce comme remède aux famines. La patate douce devint ainsi un aliment extrêmement répandu, produit emblématique de l’automne au moment de la césure.

A la mode d’Edo

Jusque là nous n’avons parlé que de la gastronomie de la cour impériale, des temples et des guerriers, les élites de la société. Un culture gastronomique s’est forgée au fil du temps mais les classes populaires, quant à elles, suivirent leurs propres évolutions. La très grande pauvreté et l’absence de ressources abondantes a aussi justifié des plats japonais aujourd’hui considérés comme des curiosités, on ne fait mijoter des tendons de boeuf pendant plusieurs jours (gyûsuji nikomi) ou griller des cartilages de poulet (nankotsu) sans une bonne raison, celle-ci étant la faim.

Les choses changèrent cependant à l’époque Edo, principalement du fait de la stabilité apportée par une paix continue mais aussi par l’urbanisation du Japon. La très grande majorité des villes japonaises trouvent leur origines au début de cette période comme villes sous le château où résidait un daimyô. Osaka était déjà une ville importante à ce moment, fondée par Toyotomi Hideyoshi elle resta connue à l’époque Edo comme le « ventre de l’empire » et une part importante de sa superficie était occupée par des entrepôts appartenant au shogunat, aux domaines et à des marchands. Le développement du commerce favorisa la naissance d’une classe marchande aisée ainsi que d’un petit peuple des villes. Osaka fut cependant supplantée dans la deuxième moitié du XVIIe siècle par Edo, la capitale des shôguns Tokugawa.

La ville comptait peut-être une population de 10% de samurais, la plupart venant des provinces en accompagnant leur seigneur lors de leur période de résidence obligatoire (sankin kôtai). Ajoutez à celà une population « civile » alimentée par un exode rural de paysans pauvres ou ruinés cherchant du travail en ville et vous obtenez un petit melting pot national réunissant des influences culinaires variées. Edo était aussi un endroit particulièrement favorisé pour nourrir un forte population.

Edo avait été construite près de la plaine de Musashi, la plus vaste plaine agricole du Japon, un trésor qui avait permit à Tokugawa Ieyasu de financer sa conquête du pays. La baie d’Edo était aussi ouverte sur des eaux très poissoneuses et proches assurant un approvisionnement quotidien et frais. Il ne faut pas s’étonner si les trois spécialités traditionnelles d’Edo étaient les nouilles de soba, les tempura et les sushis. Sarrasins et riz arrivaient plus facilement à Edo que partout ailleurs, de même que le poisson des sushis. Les nigiri sushis que tout le monde reconnaît aujourd’hui sont en fait les sushis à la mode d’Edo, par opposition à des bols donburi. C’est à l’époque Edo que le sushi commença à être préparé avec du poisson frais. Aux époques les plus anciennes il s’agissait de poisson cuit et fermenté dont le temps de fermentation se réduisit avec le temps à mesure des meilleures techniques de préservation firent leur apparition. Les habitants d’Edo n’avaient pas besoin d’attendre, leur poisson arrivait frais, ils y ajoutèrent tout au plus un peu de wasabi connu pour ses qualités antibactériennes. De même les sobas et les tempuras actuelle sont en fait les recettes « à la mode d’Edo ». Ajoutez à cela que le port d’Edo était ouvert sur le reste du pays, recevant cargaisons marchandes, tributs et influences. Edo concentra rapidement tout ce que le Japon avait à offrir.

Une demande plus forte et une concentration de moyens favorisa à l’époque Edo les perfectionnements. C’est à cette époque que le shôyu et le miso sont raffinés jusqu’à devenir les produits que l’on connait. C’est à la même époque que le tofu soyeux fait son apparition comme met délicat (le tofu traditionnel solide restant un aliment populaire). Les modes de consommation changèrent aussi, au lieu des deux repas traditionnels, les Japonais de l’époque Edo commençèrent à prendre trois repas par jour correspondant au petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Les techniques agricoles se perfectionnent aussi avec des machines facilitant le travail aux paysans. De nouveaux produits gagnèrent en faveur dans ce nouveau contexte. L’anguille, par exemple, était autrefois un aliment provoquant le dégoût par un goût vaseux. Les samurais rechignaient aussi à manger un animal se vautrant dans la boue et se nourrissant de tous les déchets présents dans l’eau. On commença à le préparer par une double cuisson, bouilli puis grillé dans une sauce soja pour devenir l’unagi actuel, son goût suffit à faire sauter les mauvais à priori du passé. D’autres exemples pourraient être développés comme le thon qui devint finalement acceptable de consommer. La sélection artificielle rendit aussi les kakis (plaqueminiers) suffisamment sucrés pour être consommés frais (il fallait jusque là les faire sécher).

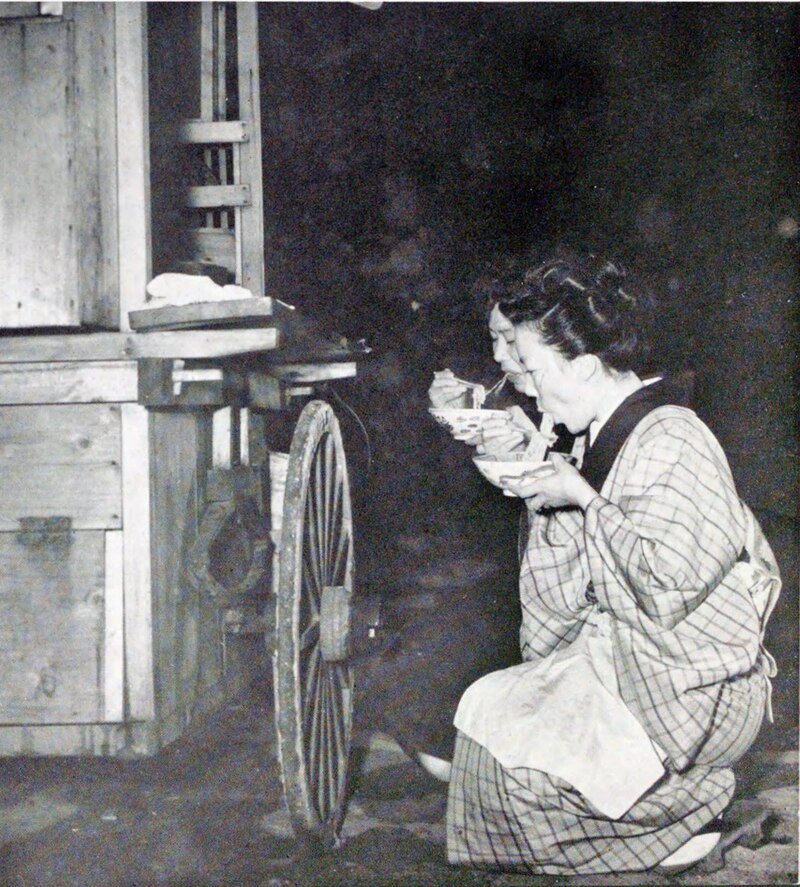

La population d’Edo, qui atteignit le million d’habitant à la fin du XVIIIe siècle, se fournissait dans les marchés mais aussi dans les nombreux vendeurs ambulants. Ces vendeurs, les yatai, vendaient des plats déjà préparés à consommer dans la rue, principalement les sobas, tempuras et sushis, plats populaires par excellence, pratiquement du fast food. Les petites restaurants de sobas étaient aussi omniprésents et des observations des sources et des récits d’époque semble indiquer que pratiquement chaque rue en comptait un ou deux. Mais les marchands aisés n’allaient pas s’attabler dans la gargote du coin. A partir de l’époque Genroku (deuxième moitié du XVIIe siècle) on voit apparaître de véritables restaurants sous la forme de ryôtei. Ceux-ci offrent des services de banquets, souvent animés par des geishas et perdurés pratiquement jusque vers la fin XXe siècle. On n’y venait en client seul mais en groupe pour un banquet. Outre les marchands et les samurais on voyait s’y réunir des cercles lettrés ou l’équivalent de clubs.

Les ryôtei ne pouvant pas servir de banquets selon la norme des élites guerrières, ils servaient des banquets inspirés du kaiseki et sont les ancêtres directs des repas servis dans les ryôkans. Le shogunat leur imposa rapidement un contrôle sévère à la fois pour surveiller les réunions jugées suspectes mais aussi pour empêcher le mélange des genres. Dans le strict respect des classes confucéennes les guerriers devaient respecter des règles et ne pas déchoir de leur rang. Il était ainsi interdit aux samurais de consommer du poisson fugu. Ce poisson réputé pour son poison fulgurant (si mal préparé) était jugé comme une atteinte au au service dû au seigneur. Un guerrier ne devait risquer sa vie que pour ce dernier et non pour une raison vaine alors que chez les non-guerriers le fugu était vu comme une épreuve de courage (ou un moyen de faire passer une peine de coeur).

Les ryôkans font d’ailleurs eux aussi leur apparition dans les villages thermaux onsens et aux étapes des 5 grands chemins contrôlés par le shogunat où des auberges officielles recevaient les daimyôs en route vers Edo et d’autres voyageurs autorisés. Au XVIIIe siècle, ces onsens et ces auberges d’étapes font même l’objet de commentaires de la part de petits guides de voyage qui allaient jusqu’à préciser le menu et les tarifs aux lecteurs d’Edo en manque de voyages. La cuisine d’Edo, populaire et propre au Kantô, se différencia de celle de la région de Kyôto ou d’Osaka. De manière générale la cuisine japonaise constitue dès lors une culture culinaire cohérente avec plusieurs catégories selon la position sociale et la région.

Une stabilité de deux siècles laissa le temps de créer des habitudes et des traditions alimentaires. Les anciennes cérémonies de l’époque Heian, transmises à la classe guerrière finissent à faire leur chemin jusque dans la classe « moyenne » des chônin des villes pour devenir une tradition commune. Aujourd’hui elles font partie des traditions populaires. Au Nouvel An, la cuisine osechi (御節料理), réunit des mets inspirant la chance et le bonheur placés dans des boites jûbako empilées. Il s’agissait encore d’aliments coûteux mais ils étaient devenus plus abordables. Il en fut de même pour l’okuizome (お食い初め), le premier repas d’un enfant après son 100e jour, tradition importée de Chine, adaptée à l’époque Heian, transmise aux guerriers pour finalement toucher le peuple des villes. Aujourd’hui organisée dans des restaurants il s’agissait déjà d’une réunion familiale durant laquelle on feignait de donner à l’enfant des aliments qui assureraient sa santé et son bonheur (notamment la dorade tai). Une culture nationale, commune aux élites et aux couches populaires était déjà en formation.

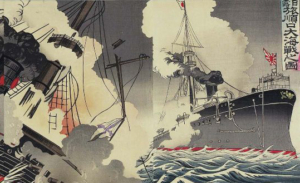

La bataille culinaire entre la modernité et la tradition

La cuisine japonaise actuelle est cependant encore différente de ce qui apparaît à l’époque Edo, il lui manque l’apport de l’Europe. L’ouverture du Japon par les Américains à partir de 1853 introduisit déjà un changement majeur, le commodore Perry et ses officiers, puis les consuls et marchands européens installés à Yokohama n’étaient pas prêts à se conformer au régime végétarien japonais et demandèrent très vite de pouvoir acheter de la viande. Les circonstances diplomatiques aidant, ils purent acheter du boeuf et le consommer au grand dégoût des officiers shogunaux même si certains esprits aventureux se laissèrent tenter. Dans les années suivantes émergea l’idée que pour se défendre contre la menace occidentale, le Japon devait se moderniser et imiter ses adversaires. Au moment de la restauration Meiji cela déboucha sur l’idée de former une armée forte. Les Japonais de l’époque mesurant en moyenne 1m60, le gouvernement Meiji arriva rapidement à l’idée qu’un alimentation à l’occidentale permettrait à construire l’homme nouveau japonais.

La construction de l’homme japonais passa d’abord par l’abolition du tabou sur la consommation de viande. En 1872, l’empereur lui-même, lors d’un banquet, consomma publiquement du boeuf pour donner l’exemple, celle-ci fut introduite à partir de boeuf importé de Corée dans les rations militaires avec des pommes de terre. Pour la même raison le gouvernement ordonna la consommation de lait de vache dans les écoles pour suivre la pratique occidentale, autrefois jugée écoeurante par les Japonais. L’empereur devint aussi un amateur de vin français, de Bourgogne pour être plus précis, dont on utilisa des tonneaux pour la consécration du Meiji Jingu de Tôkyô. La plupart des plats de pomme de terre trouvent leur origine dans la cuisine des armées de même que le curry qui devint le plat attitré de la marine impériale après son intoduction par les Britanniques à la fin du XIXe siècle. A la recherche d’une meilleur alimentation, les autorités de Meiji introduisirent dans l’alimentation le chou chinois, les épinards et d’autres légumes tandis que d’autres initiatives privées menèrent à l’acclimatation d’autres plantes comme les fraises, venues de Hollande et introduites pour la première à Yokohama par un médecin européen installé sur place. De la Mongolie, Kaiun Mishima, rapporta une boisson à l’acide lactique (airag) profitable à la digestion qui devint par la suite le calpis, le sirop le plus consommé au Japon. Avec le début de la colonisation de l’Hokkaidô, le Japon acclimata aussi les productions européennes sur ces terres nouvelles. On y trouve des champs de blé et des élevages bovins qui donnent à l’île du Nord des paysages parfois plus européens que japonais. Ces cultures de l’Hokkaidô furent aussi à l’origine du début de la production de bière et de whisky japonais.

Des plats populaires nouveaux firent leur apparition avec ces ingrédients, comme le sukiyaki qui devint rapidement un plat très consommé, le restaurant Rengatei inventa le tonkatsu en 1899 sur un modèle français mais pour l’essentiel la nouvelle cuisine de l’époque Meiji resta une affaire réservée aux élites qui étaient en contact avec les étrangers. L’empereur et sa famille continuaient à manger selon les règles de la yûsoku ryôri, préservée par la famille Ikama qui étaient les chefs de la famille impériale depuis le début de l’époque Edo mais ces dernières durent ce retirer. Le retrait officiel de la famille Ikama mena à transmettre certaines de leurs techniues et plats dans la cuisine de Kyôto dans ce qui fut bientôt appelé la cuisine obanzai. Shigeyoshi Konishi, le 29e chef de l’école Ikama, continue cependant à pratiquer dans son restaurant Mankamero à Kyôto.

Les repas des cérémonies restèrent dans le style Ikama mais les dîners officiels furent dès lors automatiquement préparés selon la cuisine française. Le repas de banquet se conforma aux règles européennes avec table et vaisselle scrupuleusement reproduit. Cette imitation mena à la disparition des formes de banquets formels traditionnels même dehors de la cour. Le honzen-ryôri perdura comme un banquet officiel dans la classe militaire et politique jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle mais était déjà rare avant cela. Il en résulta que le kaiseki resta pratiquement la seule forme culinaire survivante au début du XXe siècle, mis à part le shôjin ryôri dans les temples. Dans les maisons, l’usage d’une table familiale (basse) se répandit assez rapidement, remplaçant le modèle des tables individuelles qui méttaient l’accent sur le chef de famille au profit d’une table commune où la famille pouvait apprécier son repas et échanger.

Les premiers restaurants de cuisine étrangère yôshoku se limitaient dans les quartiers les plus modernes de Tôkyô. Ce n’est que progressivement que le yôshoku se répandit à mesure que les importations et la production rendaient viande et légumes plus faciles à trouver. Des restaurants étrangers abordables pour la classe moyenne se multiplièrent à l’époque Taishô, notamment des restaurants de curry, et contribuèrent à transformer ces plats étrangers en les adaptant au goût japonais. La même époque Taishô se caractérise par un retour à des formes plus japonaises dans les arts, mêm si modernisées. Cette tendance se retrouve aussi dans la cuisine où on cherche à définir les spécifités du goût japonais, d’où « l’invention » de l’umami.

Cela entraîna la réhabilitation de certains plats autrefois jugés populaires comme le tempura qui commença à sortir de son image de plat populaire et entra dans les repas washôku typique, le tempura est désormais un plat de la cuisine kaiseki. Cette définition de la cuisine japonaise s’accompagna de l’affirmation et la popularisation de traditions culinaires pour certaines fêtes. Le développement de l’éducation s’accompagna de l’éducation pour filles pour lesquelles un enseignement des règles de la cuisine japonaise fut élaboré. Les Japonaises apprirent à cuisiner des plats provenant de l’honzen ryôri traditionnel et du kaiseki en plus de leurs connaissances familiales, contribuant à répandre des plats autrefois réservés à un cadre précis, ainsi la pâte de poisson kamaboko autrefois réservé aux fêtes qui entra dans l’alimentation quotidienne. La culture des yatai de l’époque Edo perdura dans les quartiers populaires mais resta considérée comme impropre car n’entrant pas dans le modèle de modernité du restaurant. Sa popularité actuelle ne s’expliquant que par l’avènement des réseaux sociaux.

A la veille de la Deuxième guerre mondiale, les Japonais ont déjà une alimentation variée et influencée par les évolutions au contact de l’étranger, le yôshoku devient alors un nouveau pan de la culture culinaire japonaise et ses plats se démarquent de leurs équivalents occidentaux, une omelette omurice est ainsi typiquement japonaise avec un goût plaisant pour les Japonais malgré sa nature étrangère.

Le nouveau monde de l’après-guerre

Après la capitulation de 1945 le Japon était au bord de la famine. Il ne s’agissait pas seulement des effets de la guerre, pendant le conflit les récoltes avaient été mauvaises et l’archipel dépendait des confiscations prélevées en Corée et en Mandchourie, quand celle-ci stoppèrent avec la libération de ces territoires, le Japon se retrouva face à une crise alimentaIre. Elle était aggravée par le retour de 5 millions de personnes revenant du continent. Kazuo kawai avait énoncé que l’on ne peut pas enseigner la démocratie à un peuple qui meurt de faim et le gouvernement d’occupation en était conscient. De 1945 à 1947 le Japon dépendit d’une aide alimentaire massive des Etats-Unis (Government Aid and Relief In Occupied Areas, GARIOA).

Cette aide prit la forme de rations militaires et de blé américain qui introduisirent massivement la consommation de pain (le shokupan, ou pain de mie en France), autrefois anecdotique, et de viande (comme le spam, qui reste un aliment chéri d’Okinawa, le territoire japonais ayant connu la plus longue occupation américaine). Dans les écoles un programme pour alimenter les élèves permit en partie de soulager les familles de ce poids. Du fait de l’urgence les élèves japonais furent nourris éventuellement avec de la viande de baleine (elle était consommée auparavant mais n’avait jamais été un aliment très répandu) qui reste appréciée des actuels seniors plus que par les jeunes qui n’ont jamais connu le besoin de viande. Même avec cette aide et la réforme agraire qui permit d’augmenter les rendements, la ration alimentaire des Japonais resta souvent précaire jusqu’au milieu des années 1950.

Pour les vétérans, les rapatriés comme les personnes ayant perdu leur moyen de subsistance, la question de retrouver un travail se posa immédiatement. Dans les rues en ruines de Tôkyô et des autres villes, la culture ancienne du yatai reprit ses droits avec l’installation d’étals de nourriture accomodées avec les moyens du bord. L’aide alimentaire avait ses retards et restait incomplètes, presque tous les Japonais prirent l’habitude de manger dans les yatai du marché noir alimenté malgré les interdictions. Créer son étal était souvent le meilleur moyen de créer rapidement et à peu de frais une petite affaire permettant à une famille de vivre. Lorsque les restrictions furent levées dans les années 1950, beaucoup devinrent des restaurants officiellement enregistrés. A titre d’exemple, Tokyo compte aujourd’hui 5000 restaurants de ramens et 24 000 sur l’ensemble du pays.

C’est durant cette époque qu’il faut placer l’émergence des ramens comme plat national japonais. Les premiers restaurants de ramens avaient fait leur apparition au début du XXe siècle (restaurant Rairaiken d’Asakusa en 1910) comme un plat étranger chinois mais ne dvint commune qu’après guerre. La soupe était très consistante et les nouilles produites grâce au blé américain bon marché, rencontraient les besoins de la population. Anciens colons et vétérans présents en Mandchourie et en Chine s’étaient eux-mêmes habitués aux nouilles de blé qui fournirent le modèle des ramens et rapportèrent les recettes avec eux. Le curry, lui aussi très nourrissant, aliment favori des travailleurs de force, était aussi le plat emblématique de la marine que les vétérans continuèrent à consommer. Les okonomiyaki sont aussi un produit de la reconstruction : plat économique, cuisiné avec ce l’on trouve. Les étals se transformèrent, à mesure que la reconstruction avançait, en petits restaurants installés près des gares et des axes de transports. Les restaurants japonais en gardent un certain modèle de restaurant d’une dizaine de place en moyenne et ultra spécialisés sur un plat et ses quelques variations, un restaurant de ramens ne servira souvent que des ramens d’un certain type (miso, shôyu, shio, beurre etc.).

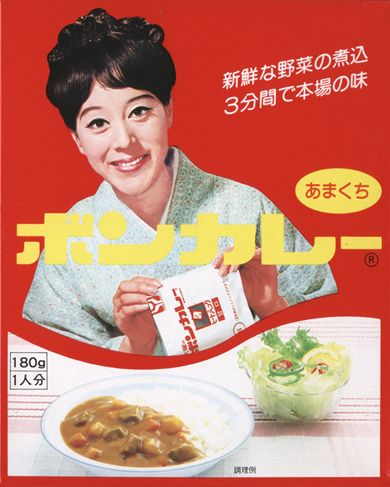

L’après guerre vit, à partir du miracle économique, le développement de la cuisine populaire destinée à une population active, les employés déjeunant essentiellement dehors, et des familles de mieux en mieux équipées et recherchant une meilleure qualité. Les grandes entreprises agroalimentaires japonaises telles Ajinomoto ou Morinaga introduisirent des ingrédients japonais transformés par des méthodes de production industrielles. Momofuku Andô fut ainsi le créateur des ramens instantanés en 1958 (Nissin, nommée plus grande invention du XXe siècle par une étude japonaise). Le curry, produit en roux solide prêt à utiliser devint le plat familial par excellence. Ramens instantanés, plats préparés mélangeant les plats traditionnels et les plats étrangers naturalisés, transformèrent l’alimentation japonaise. Les enfants japonais, achetant avec leur argent de poches les premières friandises bon marché, se régalèrent de dagashi variés qui ont désormais une aura de nostalgie chez les baby-boomers. Les gourmets notent cependant que le goût chez les jeunes japonais, contaminé par le sucre et les goûts forts délaisse les saveurs traditionnelles plus subtiles.

Les variétés de la cuisine japonaise ne cessent de se multiplier, depuis la fin du XXe siècle la gastronomie est perçue comme une manière de revitaliser certaines régions en développant le tourisme. Chaque préfecture, chaque ville ou village mettra ainsi en avant sa spécialité locale présentée à la télévision, mise en avant par des mascottes et des festivals, que cela soit les mandarines de Matsuyama ou les cacahuètes de Narita. Les entreprises cherchent à entretenir la curiosité et l’intérêt en multipliant les produits nouveaux, de saison, de série limitée, quitte à créer de nouvelles traditions. En février, les habitants d’Osaka avaient l’habitude de consommer des sushis en rouleau épais appelés Ehomaki sensés porter chance, depuis les années 1990, cette spécialité locale est devenu un rendez-vous annuel national, de même que l’anguille grillée en août ou même le poulet frit de Kentucky Fried Chicken à Noël (un aliment peu cher adapté aux repas entre amis à Noël, le Nouvel An restant la vraie fête familiale). Les entreprises étrangères l’ont aussi compris, Kit-Kat a su s’acclimater ainsi en proposant une infinité de goûts saisonniers et locaux et gagnant l’image d’un chocolat porte bonheur pour les étudiants (« Kat » étant déformé en katsu qui peut signifier « gagner »).

Que reste-t-il de la cuisine traditionnelle? Elle est loin d’avoir disparu, elle reste consommée quotidiennement dans les repas de familles et dans les innombrables restaurants spécialisés dans ses différentes catégories. Les styles anciens très formels ont pour la plupart disparu et l’honzen ryôri est devenu très rare, l’ensemble de la cuisine traditionnelle s’est fondée dans le kaiseki ou l’obanzai (à Kyôto) ainsi que dans les cuisines régionales. L’ensemble de ces techniques, saveurs et styles ont été reconnus comme faisant partie du patrimoine immatériel de l’Humanité par l’UNESCO, au même titre que la cuisine française, en 2013 sous le nom générique de washoku. La reconnaissance internationale ne se limite pas là puisque la cuisine japonaise s’est internationalisée, présente à travers le monde sous des formes plus ou moins authentiques. Tokyo est devenue la ville comptant le plus grand nombre de restaurants étoilés par le Michelin dont 60%, incluant même des restaurants de ramens, sont des restaurants de washoku. L’héritage du honzen ryôri et du kaiseki perdure aussi par son influence sur d’autres cuisines, la saisonnalité, le souci du respect des ingrédients, le soin de l’apparence et de l’expérience ont influencé la nouvelle cuisine française ainsi que de nombreux chefs.

Au final, qu’est-ce que la cuisine japonaise? C’est l’ensemble des pratiques nées d’une longue histoire, imposées par des contraintes et des évolutions sociales, économiques et même politiques. C’est une cuisine beaucoup plus ouvertes sur l’extérieure que l’on pourrait croire, aisément reconnaissable mais trop variée pour être délimitée. Des restaurants traditionnels huppés aux produits des convenience store, les Japonais ne dressent pas de barrières, la cuisine japonaise est tout ce que les Japonais (et les autres) apprécient.