Le Japon est une démocratie parlementaire qui ressemble à d’autres régimes du même type en Europe mais c’est aussi un pays aux pratiques politiques et aux règles parfois difficiles à saisir. Il y a un empereur mais le Japon n’est pas un empire, il y a une armée mais la guerre est illégale, il y a des élections mais un seul parti gouverne pratiquement sans interruptions depuis 80 ans. On peut s’étonner aussi du détachement des Japonais envers ce qui touche à la politique. D’autre part, le public étranger manque souvent de repères pour comprendre ces particularités alors que le Japon reste une puissance. D’où vient ce système et comment fonctionne-t-il?

Les bases du nouveau Japon de l’après-guerre (1945-1947)

Que faire du régime impérial?

Il est important de garder à l’esprit qu’à la fin de la 2e Guerre Mondiale le régime politique en place au Japon n’a pas été renversé. Par comparaison il y a eu une rupture nette en France entre le régime de Vichy et la République qui lui a succédé. Sur le plan des institutions et des principes, il n’y a pas de continuité politique entre les deux. Au Japon ce ne fut pas le cas, il y a une continuité du personnel politique, des pratiques politiques et parfois même de certains principes et idées.

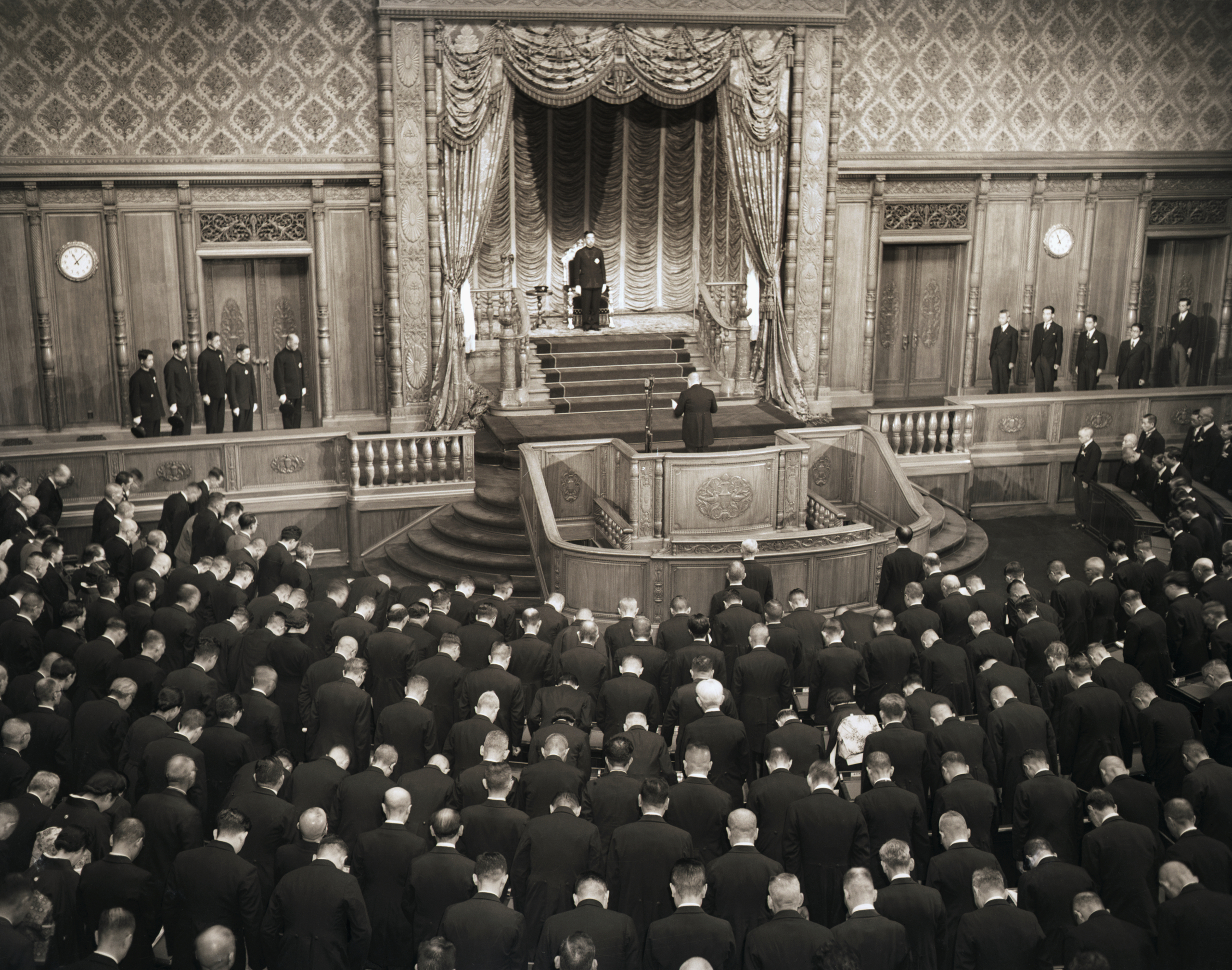

Le Japon était organisé de manière semblable à l’empire allemand d’avant 1918 avec un parlement et des élections mais un monarque fort (chef de l’Etat, chef des armées) disposant d’une grande influence sur les institutions. Les partis politiques devaient de traduire la volonté impériale. Le père de l’empereur Shôwa (Hirohito) avait été en retrait de la vie politique du fait de sa maladie, permettant une période qualifiée de « démocratie de Taishô » mais son fils penchait plus sur l’image d’un empereur fort et soutint, au moins tacitement, la montée du nationalisme et du militarisme. La doctrine de l’Etat était le Kokutai (« corps de la nation ») faisant de l’institution impériale la base de la nation, pour défendre cette idéologie fut instituée la « loi de préservation de la paix » (Chian Iji Hô) de 1925, une loi contre les crimes idéologiques soutenue par une police de la pensée (Tokkô) et des magistrats de la pensée (shiso kenji). Cette loi était surtout faite pour persécuter les socialistes, syndicalistes et communistes mais sa définition floue du délit d’atteinte au kokutai lui permit d’être un instrument de terreur politique dans les années 1930-1940.

Le régime impérial était soutenu par une administration toute puissante et centralisée mais relayé localement par des associations de quartier, les tonarigumi, veillant au respect des bonnes idées puis, en temps de guerre, au patriotisme affiché des citoyens. Au contraire des régimes totalitaires d’Europe le régime ne reposait pas tant sur une organisation unique autour d’un parti mais sur une pression sociale et politique pour adhérer au régime. Ce n’est qu’en 1940 que les partis politique furent « invités » à s’unir au sein du Taisei Yokusankai, L’Association pour le Soutien du Trône, qui devait fonctionner comme un parti unique d’union sacrée. Il s’agissait de la tentative de transposer un système totalitaire au Japon et à partir de 1942 tous les candidats aux élections devaient être approuvés par une commission et devaient pour cela faire partie du parti (Yokusan Seijikai). Ce système avait été supprimé dès juin 1945 mais le premier ministre emblématique de la guerre, Tôjô Hideki, avait déjà perdu le pouvoir en juillet 1944 face aux premières critiques sur la conduite de la guerre.

Les Etats-Unis durent donc travailler avec un régime politique et une administrations encore fonctionnels et dont les pratiques étaient fondées sur l’importance de l’institution impériale, les habitudes d’un pouvoir autoritaire très hiérarchisé et le conformisme à l’idéologie dominante. Après l’annonce de la capitulation, le premier ministre Suzuki démissionna et laissa la place au prince Higashikuni, membre de la famille impériale, sans doute pour empêcher toute tentative de coup d’Etat de l’armée. Son cabinet était composé de généraux et amiraux ayant accepté la reddition mais aussi de Konoe Fumimaro qui avait été l’idéologue de l’impérialisme japonais et le premier ministre signataire de l’alliance avec l’Allemagne nazie. Le but de ce gouvernement était de préserver le système existant, au prix de la collaboration avec les Alliés.

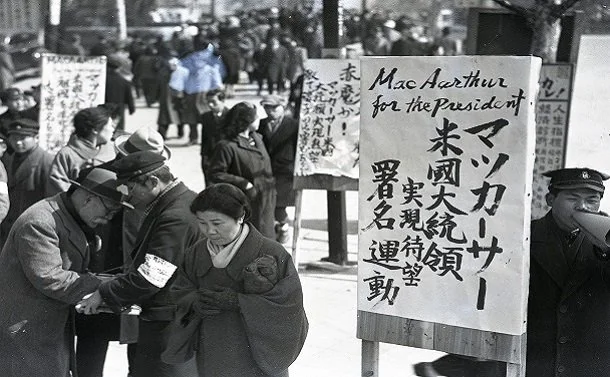

De leur côté, les Alliés avaient établi la Far Eastern Commission qui délégua au gouvernement américain la tâche d’organiser et gérer l’occupation du Japon avec une grande liberté de décision. Les Etats-Unis envoyèrent un véritable gouverneur, le général Douglas Mac Arthur en tant que Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), qui arriva au Japon dès le 30 août, avant même la signature de la reddition le 2 septembre. Il était secondé par une administration militaire, le GHQ. Parallèlement la Commission envoya à Tôkyô l’Allied Council for Japan mais dans les faits le GHQ avait une très large autonomie dans la mesure où il respectait les axes directeurs définis par Washington. Les décisions du SCAP étaient pratiquement irrévocables et devaient s’imposer au gouvernement japonais sans recours.

Dès le 3 septembre, Mac Arthur assura qu’il entendait utiliser le gouvernement légal japonais comme un intermédiaire mais les premières décisions prises en octobre 1945 allant contre la préservation du kokutai, le gouvernement Higashikuni présenta sa démission en espérant que les Américains préfèreraient garder un gouvernement « légal » prêt à coopérer. Ils allèrent simplement chercher Shidehara Kijurô, un diplomate d’avant guerre qui avait été modéré et ouvert, marginalisé pour cela dans les années 1930, il était donc aux yeux des Américains un meilleur interlocuteur. Plus personne ne s’éleva dès lors contre les « directives Postdam » de l’occupant.

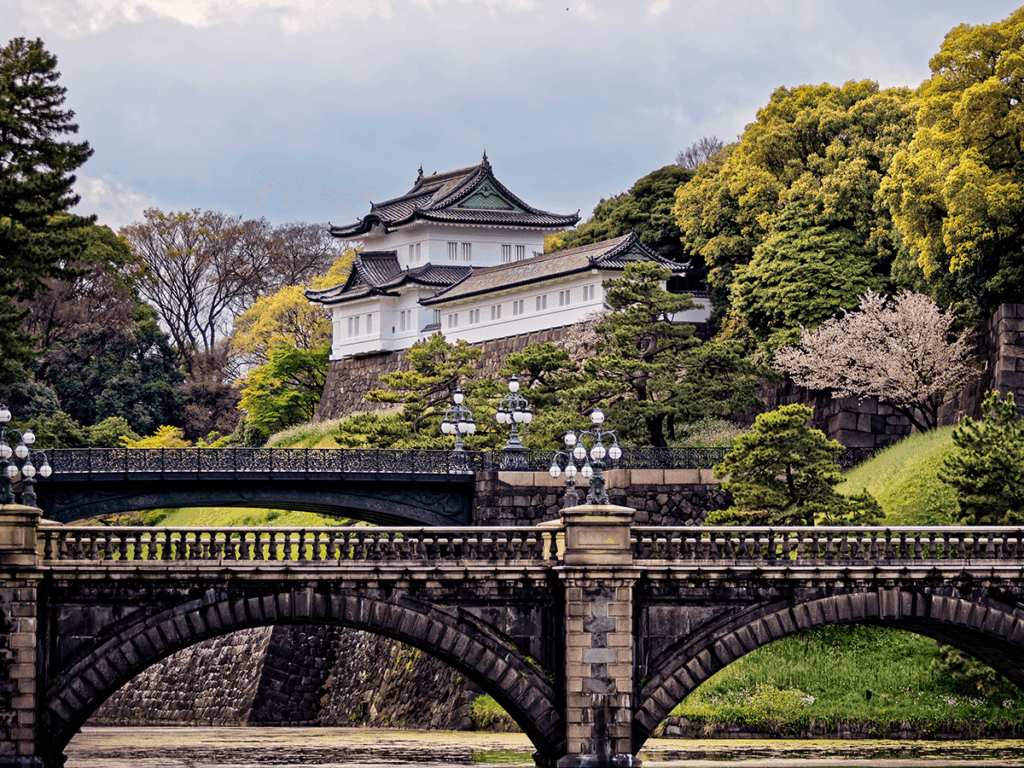

La question centrale à régler en priorité était bien sûr l’empereur. Dans l’idéologie impériale du kokutai, l’empereur (ou plutôt l’institution impériale, l’empereur en tant que personne n’étant que secondaire) était la base et le fil conducteur de l’histoire japonaise et donc de l’identité et de l’âme nationale ainsi que du point de vue religieux le descendant de la déesse Amaterasu. Au moment de la capitulation c’est par une décision impériale que fut imposée la reddition mais Hirohito ne disposait pas alors de garanties sur sa personne et son titre, tout au plus les Alliés avaient évoqué son rôle dans l’occupation. Des voix au Japon, surtout au sein de la famille impériale, allèrent jusqu’à demander l’abdication de l’empereur (pour préserver l’institution impériale) mais Mac Arthur apporta les garanties pour le maintenir lors de rencontres à la fin de septembre 1945. Il s’agit d’une décision personnelle du SCAP avec l’accord du gouvernement des Etats-Unis qui tenaient plus à une occupation pacifique et réussie qu’à juger l’empereur. L’empereur ne fut jamais inquiété, ni même les autres membres de sa famille, par le procès de Tôkyô dont les autres accusés prirent sur eux de s’accuser pour dédouaner le souverain. Ce n’est que dans les années 1970 que les premières études sérieuses sur son rôle furent entreprises, lui-même resta toujours vague, se bornant à dire qu’il avait toujours été dans les limites de son rôle constitutionnel.

Rien de cela ne signifiait que l’empereur conserverait son statut intact. La rencontre du 27 septembre se termina par une photo officielle montrant l’empereur côte à côte avec Douglas Mac Arthur. Le cliché n’était pas innocent, il menait à réaliser la réalité de l’équilibre du pouvoir ainsi que l’humanité de l’empereur. Le gouvernement tenta de censurer la photo mais le GHQ passa outre et la fit diffuser dans tous les journaux. Le 1e janvier 1946, l’empereur annonça formellement sa nature humaine (ningen sengen) et nia être une divinité (akitsumikami, un kami incarné, mais la déclaration elle-même était un peu ambigue dans un contexte religieux), parallèlement son rôle religieux fut mis à bas avec l’abolition du shintô comme religion d’Etat. Les sanctuaires devinrent des institutions privées dont les membres n’étaient plus recrutés et salariés par l’Etat.

Formellement il existe une continuité de l’Etat et des institutions après guerre au Japon même si dans la réalité le GHQ détenait tous les pouvoirs sans avoir l’intention de renverser la monarchie. Les responsables politiques, défaite oblige, collaborèrent volontairement même s’ils avaient été actifs pendant la guerre. Au-delà de ces apparences, l’occupant américain avait une totale liberté pour appliquer un programme proprement révolutionnaire pour le Japon qui devait pacifier le Japon et déraciner les principes fondamentaux qui l’avaient régi jusque là.

Une transition démocratique dirigée

En arrivant au Japon, Mac Arthur avait déjà les principaux objectifs de sa mission. Il devait en priorité désarmer le Japon, développer les libertés fondamentales et orienter son économie dans un but pacifique. La souveraineté du Japon serait limitée jusqu’à ces objectifs soient atteints. Pour y arriver il fallait d’une part détruire le système existant et d’autre part construire le nouveau.

Pour ce qui est de détruire, la loi de préservation de la paix et toutes les institutions permettant son application (dont la police dans son ensemble) furent abolis le 3 octobre, avec elle furent aussi supprimé les tonarigumi, les associations de quartier chargées du contrôle local de la population. Pour affaiblir le pouvoir centralisateur, les collectivités locales reçurent une large autonomie, notamment dans le domaine de la police et de l’éducation. Les maires et les préfets furent désormais élus et non nommés par Tôkyô (et pouvant être démis de leurs fonctions par motion des administrés) tandis que les administrations locales furent découplées de l’administration centrale. Les ministères de la marine, de l’armée de terre et de l’intérieur furent purement et simplement abolis. Dans l’idéal l’Etat devrait faire face à des contre-pouvoirs locaux qui favoriseraient l’expression populaire.

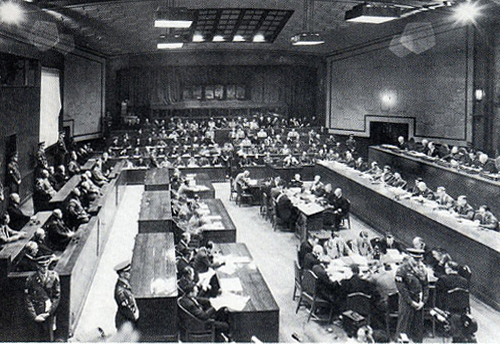

Dans le même temps les prisonniers politiques furent libérés en masse, surtout des socialistes et communistes. Le 11 octobre, les Américains commencèrent à remplir les prisons qu’ils venaient de vider avec les personnes recherchées pour crimes de guerre et crimes contre la paix. Tous ne devaient pas aller en prison, des démissions forcées massives furent imposées dans la police et les premières purges débutèrent dans l’armée, la justice et l’éducation. Le mouvement de purges se poursuivit par vagues entre 1946 et 1948 pour toucher environ 210 000 personnes dont les trois quarts étaient des militaires. Ces purgés ne pouvaient plus assumer quelque rôle que ce soit dans le domaine public, que ce soit l’administration ou les fonctions politiques. Les personnes emprisonnées devaient être jugées lors du procès de Tôkyô (Tôkyô Saiban) qui débuta le 3 mai 1946 et dura jusqu’en novembre de la même année. 28 accusés principaux étaient les principaux responsables politiques et militaires au premier rang desquels l’ancien premier ministre Tôjô Hideki. Konoe Fumimaro aurait dû le rejoindre mais il se suicida la veille de son arrestation. Le tribunal prononça 984 condamnations à mort et 475 sentences à perpétuité.

Les accusés et les purgés reçurent le soutien discret de leurs pairs fonctionnaires, éducateurs et politiciens mais n’attirèrent que peu la sympathie de l’opinion dont l’état d’esprit équivalait à un « Malheur aux vaincus » fataliste. Le prince Higashikuni avait encouragé le 9 septembre cet état d’esprit en annonçant que le peuple japonais devait portait la responsabilité collective de la défaite (Ichioku Sôzange, « la repentance des 100 millions »). La responsabilité évoquée ici était celle de la défaite plutôt que des crimes et exactions commises pendant la guerre. Le procès de Tôkyô y ajouta une autre dimension, en définissant les responsabilités individuelles des élites politiques et militaires, qui se chargèrent volontiers pour protéger l’empereur.

Les Japonais en tirèrent l’idée que la guerre et la défaite était le fait de ces élites et que le reste de la nation avait été trompée et en subissait les conséquences. Cette vision mettait de côté le nationalisme effrené et l’entousiasme populaire à l’époque des victoires en Chine mais transformait surtout le peuple japonais en victime de ses chefs et victimes des bombes et des destructions. Les crimes et les atrocités furent écartées de la mémoire collective comme une annexe au drame principal dans l’archipel. L’évocation de la guerre et de l’après-guerre au Japon passe encore aujourd’hui par cette vision victimisée et misérabiliste entretenue par les commémorations. De même la mémoire japonaise retient plus facilement la guerre du Pacifique, une guerre « propre » pour la défense du pays face à une armée plus puissante, et met de côté la guerre « sale » sur le continent où le Japon était l’agresseur. Cette vision fonde les malentendus mémoriels entre le Japon, la Chine et les Corées.

Les réformes imposées par le GHQ furent menées tambour battant : vote des femmes, création des syndicats, réforme de l’éducation et du système judiciaire, liberté d’expression et de presse (cependant limitée à tout ce qui ne touchait pas à l’occupation). La pauvreté et la concentration des richesses dans les mains d’une élite fut jugée comme l’une des causes fondamentales de la montée du militarisme et du nationalisme au Japon. Il fallait donc construire une économie japonaise nouvelle plus développée mais aussi libre, moins prisionnière du pouvoir de quelques uns. C’était le but premier de la réforme agraire de janvier et mars 1945 (Chihô Jichihô) qui prit plusieurs années à être mise en place mais permit la naissanc d’un petite propriété agricole majoritaire. Dans un autre domaine, les grands conglomérats industriels (zaibatsu) furent touchés par de nouvelles lois anti-trust qui permirent de les démanteler en partie à commencer par les 11 premiers qui avaient eu des liens avec les contrats militaires et le travail forcé sur le continent, Mitsubishii en tête.

Un tout nouveau ministère du travail fut fondé pour contrôler ces évolutions et mettre en place un code du travail mettant l’accent sur la liberté syndicale et le droit des travailleurs (tout du moins dans le principe, la Guerre Froide n’avait pas encore commencé). Il fallut attendre plusieurs années pour que la situation économique du Japon s’améliore, sur le moment la misère et la famine restaient générales, en mai mai 1946 des émeutes de la faim (shokuryô mêdê) secouèrent Tôkyô menant des milliers de personnes à manifester devant le palais impérial et en février 1947 une grève générale rassembla plus de 4 millions de personnes avant d’être bloquée par le GHQ. Le Japon ne bénéficia d’ailleurs pas d’un « Plan Marshall » comparable à celui de l’Europe et dépendait encore de l’aide alimentaire américaine.

Tout cela se fit sans l’avis ni l’approbation du gouvernement ou du parlement japonais, simples agents appliquant les décisions de l’occupant, mais la situation économique, sociale mais aussi internationale (montrer les efforts de la démocratisation) montrent que les Etats-Unis avaient besoin d’un gouvernement japonais fonctionnel et représentatif et poussèrent à l’organisation d’élections libres.

Le système du parti unique n’avait jamais fait l’unanimité ni créé une véritable mobilisation populaire, il avait même eu ses opposants modérés pendant la guerre et les identités politiques des partis d’avant guerre persistaient. Il fut assez facilement enterré. Dans le Japon occupé on trouvait donc des anciens du parti unique, la plupart se retrouvèrent au sein du Parti Progressiste du Japon (Nihon Shinpôtô) dirigé par Hatoyama Ichirô. D’autres politiciens actif mais exclus du parti unique (bien que toujours nationalistes) s’étaient retrouvés dans le Parti Libéral du Japon (Nihon Jiyûtô) dirigé par Yoshida Shigeru et soutenu par le chef yakuza Kodama Yôshiô. Les opposants libérés s’étaient rapidement fédérés au sein d’un Parti Socialiste du Japon (Nihon Shakaitô dirigé par Katayama Tetsu), qui couvrait en fait tout du socialisme au centre gauche, et le Parti Communiste (Kyôsantô). Il existait aussi toute une variété de micro-partis comme le Parti de la Coopération (Nihon Kyôdôtô, parti syndicaliste).

Passé le gros des réformes chocs du GHQ, le parlement fut dissout et des élections furent convoquées pour le 10 avril 1946. C’étaient les premières élections auxquelles participaient les femmes mais pas seulement, un nouveau découpage électoral et l’abaissement du droit de vote à 20 ans augmentèrent de 51% le corps électoral (contre 27% de la population en 1942). Le processus électoral fut en parti troublé par une nouvelle vague de purges en janvier 1946 qui disqualifia un grand nombre de candidats (le GHQ avait carrément retardé les élections pour permettre cette dernière purge). La participation fut décevante, bon nombre de Japonais étaient plus préoccupés par le quotidien et peu habitués aux élections. Les purges eurent l’effet de permettre un renouvellement important du personnel politiques avec 81% de nouveaux entrants mais vit aussi des responsables politiques d’avant 1945 se maintenir. Pas de raz-de-marée à la sortie des urnes, le paysage politique était partagé et le GHQ avait son mot à donner. Le chef des progressistes, Hatoyama Ichirô, avait été purgé en mars car les Américains voyaient en lui un nostalgique dangereux. Yoshida Shigeru en profita pour récupérer les progressistes décapités et former un gouvernement de coalition.

Le Japon avait désormais un gouvernement démocratiquement élu bien que placé sous tutelle vigilante de l’occupant. La première étape de la construction du nouveau Japon était accomplie, il fallait désormais fixer les nouvaux principes, définir les institutions et donner un sens à ce nouveau Japon. Pour cela il fallait rédiger une constitution.

Etablir une constitution et la faire fonctionner

Le GHQ ne pouvait tout simplement pas imposer une constitution, la loi fondamentale du Japon devait passer par les mains des Japonais et répondre à leurs attentes et à leur propre calendrier. Sous pression américaine une commission en vue de la révision constitutionnelle fut mise en place dès novembre 1945. Les membres de la commission se mirent à étudier la première question : le Japon avait-t-il besoin d’une nouvelle constitution? Nombreux étaient les membres du gouvernement à considérer que la constitution de Meiji pouvait très bien fonctionner avec les mêmes règles mais une différente interprétation. La période Taishô avait vu un fonctionnement pratiquement démocratique et les réformes libérales déjà en cours pouvaient compenser les aspects les plus autoritaire du régime. Cela avait aussi l’avantage de conserver à l’empereur ses prérogatives et le kokutai.

Le débat avait une existence propre en dehors de cette commission. Une association fut créée par d’anciens opposants en octobre 1945 applée le Kenpô Kenkyûkai (Association de recherche sur la constitution), menée par Takano Iwasaburô. Le Kenpô Kenkyûkai publia ses conclusions en décembre et proposait un modèle inspiré de l’Allemagne de Weimar (conservateur mais démocratique). Takano Iwasaburô évolua ensuite ses propositions et en vint à demander carrément l’abolition de la monarchie et l’instauration de la république. C’était une opinion minoritaire, l’empereur étant toujours considéré comme le dénominateur commun permettant de définir la nation japonaise (une dynastie ininterrompue depuis les origines du pays). Pratiquement tous les partis se prirent à rédiger leurs propres projets alternatifs. Le GHQ étudiait de son côté ses propres pistes sous la direction de Courtney Whitney en s’inspirant en partie du Kenpô Kenkyûkai.

Le plan modéré de la commission devait être présenté au parlement lorsqu’il serait élu mais le projet fuita dans les médias le 1e février 1946. Mis au courant de la forme du projet, Douglas Mac Arthur le rejetta d’emblée comme trop timoré et fit compiler dans l’urgence une proposition alternative qui fut transmise au gouvernement japonais en secret le 3 février. Le GHQ ne pouvait le présenter en son nom mais pouvait faire pression sur le gouvernement. La version « révisée » fut présentée en urgence au parlement le 13 février (sans attendre l’élection de la nouvelle chambre) et pour éviter les débats, l’empereur l’approuva le 5 mars (ce fut pratiquement une de ses dernières décisions souveraines). Cette hâte s’explique aussi par les pressions d’autres alliés comme l’Australie et l’URSS demandant à ce que la Far East Commission ait son mot à dire et penchant pour l’instauration de la république. La constitution n’était toujours pas adoptée, l’empereur s’était contenté de déclarer le texte recevable. La nouvelle chambre approuva le texte en avril 1946 après avoir eu le temps de retoquer certains articles. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un nouveau texte mais, officiellement, d’un amendement de la constitutiond éjà existante. La constitution fut promulguée le 3 novembre 1946 puis entra en vigueur le 3 mai 1947. La même année, un nouveau Code civil révisé fut adopté en accord avec la nouvelle constitution. De nouvelles élections furent organisées dans la foulée pour peupler les nouvelles institutions.

Institutions : le Japon se dota de deux chambres. Le parlement (kokkaigijido) est composé de la chambre des représentants (shûgiin) qui compte 466 députés élus pour 4 ans tandis que la chambre des conseillers (Sangiin) compte 520 membres élus pour 6 ans (Le nombre de parlementaires fut augmenté dans les années 1970 face à la croissance de la population). Entre les deux chambres la première a la prééminence en cas de blocage législatif. Le premier ministre est élu par le parlement et doit en être membre. Le parlement peut renverser le premier ministre par motion de censure et celui-ci peut dissoudre le parlement selon des conditions précises. Une cour suprême sert à l’enregistrement des lois et de dernier recours judiciaire.

Empereur : le Japon n’est plus un empire (Teikoku) et est renommé officiellement « Etat du Japon » (Nihonkoku). L’empereur n’est plus le chef de l’Etat mais seulement le symbôle de la nation. Il ne nomme pas le premier ministre mais atteste de sa nomination (même si le nouveau premier ministre se déplace auprès de l’empereur pour recevoir cette nomination). Il ne s’adresse pas au parlement mais annonce sa convocation en session parlementaire. Il n’a aucune prérogative politique et ses faits et gestes sont gérés par l’agence impériale (au conseil de laquelle siègent notamment le premier ministre et les présidents des deux chambres). Ses biens sont propriété de l’Etat, gérés par l’agence sans que l’empereur ait un quelconque contrôle. On dit qu’au Japon les droits humains sont garantis pour tous… sauf l’empereur. En lien avec ces transformations la noblesse fut abolies et les branches collatérales de la famille impériale exclues de celle-ci. C’est un statut ambigu dont la définition resta volontairement floue afin de ne pas provoquer de rupture. Lorsque l’empereur visite un pays étranger, il est reçu avec les honneurs d’un chef d’Etat (par commodité et simplification) mais il n’est pas chef d’Etat et sa visite n’entraîne pas de négociations politiques ou commerciales et tourne plutôt sur des aspects de collaboration culturelle.

Le pacifisme : C’est la caractéristique la plus connue de cette nouvell constitution. L’article 9 renonce au droit de recourir à la guerre (1e paragraphe) et à maintenir des forces armées (2e paragraphe). Son origine reste assez obscure, certains spécialistes pensent qu’il a été inspiré par Mac Arthur lui-même tandis que d’autres veulent y voir une proposition de certains députés japonais de gauche. On voit apparaître l’article dans la version révisée par le GHQ. L’article est aussi une source de confusion dans le public. Le Japon renonce à la guerre mais cela ne signifie pas que le Japon devient un Etat neutre. Au contraire, le Japon reste depuis l’après-guerre, un allié inconditionnel des Etats-Unis et un pays impliqué dans les évolutions de sa région où il a ses alliés et ses adversaires. Même sans armée le Japon n’a jamais eu vocation à mettre en retrait de la scène politique internationale.

Les nouvelles élections d’avril 1947 virent encore une fois une faible participation de 67% et une victoire nette des socialistes permettant à Katayama Tetsu de former un gouvernement de coalition. Paradoxalement la gauche arriva au pouvoir mais la majorité de l’assemblée était composée de partis de droite. Les divisions entre ces partis avaient permis la formation du gouvernement de gauche mais dans les faits les socialistes étaient deux fois moins nombreux que la droite. Des divisions entre socialistes (entre gauche et centre-gauche) suffirent à faire tomber Takayama dès février 1948, des gouvernements de gauche éphémères lui succédèrent jusqu’en octobre 1948. A cette date, Yoshida Shigeru était parvenu à réunir suffisamment la droite pour être nommé premier ministre. C’est Yoshida Shigeru qui mit véritablement sur les rails le nouveau système politique pour les décennies suivantes.

La mise en place du système politique japonais (1947-1955)

Retour à la souveraineté, la normalisation du Japon?

Yoshida Shigeru avait été un diplomate avant guerre, servant comme ambassadeur en Italie et en Grande Bretagne, et avait su rester dans une passivité neutre durant la guerre, ce qui le rendait acceptable aux yeux des Américains. Les élections de 1947 lui avaient fait perdre le pouvoir mais il y revint à la chute des cabinets socialistes un peu plus d’un an après. Il resta en poste jusqu’en 1954, ce qui fait de lui un des premiers ministres les plus longtemps restés en poste (avant la décennie de Shinzô Abe). Il ne s’agit pas d’une période de calme politique, bien au contraire, balloté par l’opposition il dut dissoudre l’assemblée en janvier 1949 et réussit son pari en obtenant une majorité absolue. Dans le même temps les difficultés économiques et alimentaires persistaient avec des émeutes. Le début de la Guerre Froide marqua aussi le lancement de nouvelles purges, cette fois-ci anticommunistes (Red purges) à partir de 1948. Les Etats-Unis révisaient de leur côté le rôle à donner au Japon, avec la victoire communiste en Chine il était devenu nécessaire de permettre au Japon de redevenir un pays industriel stable, l’objectif de démocratisation étant considéré comme atteint.

Le GHQ réorienta ses politiques vers l’économie et présenta au gouvernement Yoshida un programme de stabilisation économique en 9 points : équilibre budgétaire à tout prix, stabilisation des salaires, contrôle de l’inflation, taux de change fixe avec le dollar (1 US dollar = 360 JPY), augmentation des exportations, efficacité fiscale (mission Shoup de 1949). Une cure d’austérité mena au licenciement de 230 000 fonctionnaires. En 1949, les Etats-Unis envoyèrent le banquier Joseph Dodge en tant que conseiller financier qui définit la « Ligne Dodge » sur le contrôle des prix. Le Japon y trouva là les bases de son miracle économique (devenant la « doctrine Yoshida » pour l’histoire) : une économie libérale tournée vers l’extérieure mais un Etat garantissant des critères de sobriété draconiens.

Pourtant dans un premier temps ces mesures menèrent à la récession, aux faillites, à l’augmentation du chômage, des manifestations soutenues par ls communistes. Des incidents ferroviaires (dont le plus célèbre, l’incident de Matsukawa) furent imputés à des cheminots saboteurs liés au Kyôsantô, le président de la compagnie du chemin de fer (l’ancêtre de Japan Rail), Shimoyama Sadanori, fut retrouvé mort sur les rails (son décès restant un des grands mystères judiciaires de l’histoire japonaise).

Dans ce contexte difficile, Yoshida reçut un « cadeau du ciel » selon ses mots : la guerre de Corée. En juin 1950, la Corée du Nord attaqua son double du Sud et dès septembre les Etats-Unis y furent impliqués au nom de l’ONU. Une part importante des troupes d’occupation au Japon furent transférées en Corée. Du jour au lendemain l’importance stratégique du Japon devint évidente et les Etats-Unis entendaient mettre fin à l’occupation et amener le Japon dans le bloc occidental. Le premier effet visible fut une vague de commandes de la part de l’armée américaine pour ravitailler ses boys sur le continent mais aussi l’augmentation du nombre de marchandises transitant par ses ports. L’afflux de matériel et de devises porta un coup de fouet à l’économie japonaise et mit fin au problème de la malnutrition mieux que toutes les politiques précédentes.

Le traité de paix qui permettrait de régler la position internationale du Japon devint une priorité pour les Etats-Unis et pour le gouvernement japonais. Le Japon avait déjà accepté le principe de bases permanentes sur son sol mais sa position était désormais plus forte. Yoshida put négocier la question des réparations de guerre, obtenant que la France et la Grande Bretagne abandonnent totalement leurs demandes. Dans les années qui suivirent la plupart des pays restant (souvent les anciens pays occupés d’Asie du Sud-Est) acceptèrent de toucher leurs réparations sous forme de services, notamment des aménagements lourds (barrages, routes etc.) Le partenariat avec les Etats-Unis né du traité devait se faire sur le plan militaire et se doubler d’un partenariat économique et industriel avec clause de la nation la plus favorisée et traité d’amitié et de commerce (finalisé en 1953), c’est seulement à ce moment que le Japon commence à toucher des aides pour maintenir le fameux équilibre budgetaire.

Le général Douglas Mac Arthur n’était déjà plus au Japon à ce moment, commandant en chef du corps expéditionnaire de l’ONU, il avait fait la malencontreuse proposition d’atomiser la Chine, poussant à son retrait. Il fut remplacé en avril 1951 par Matthew Ridgway qui n’avait pas le même prestige dans l’archipel. Le traité de paix de San Francisco fut signé le 8 septembre 1951 (appliqué en 1952) rendait sa souveraineté au Japon et mettait fin officiellement à son occupation. Le traité bilatéral de sécurité fut signé dans la foulée. Tous les partis souhaitaient le retour à la souveraineté mais les partis de gauche protestèrent, souhaitant un traité global incluant les pays communistes, en vain. Dans le même temps les purges rouges s’intensifièrent dans le monde politique et médiatique.

Le traité de sécurité instaurait un système qui avait été rédigé par les Américains sans négociations mais répondait aux attentes de Yoshida. Le Japon continuerait à abriter des bases américaines et paierait en partie pour leur entretien, la dépense étant élevée que la recréation d’une armée nationale. Okinawa et les piles Ogasawara restèrent sous administration directe japonaise (jusqu’en 1972 pour Okinawa). Tôkyô serait aligné diplomatiquement sur les Etats-Unis mais comptait surtout baser ses relations internationales sur le commerce. Dans les années qui suivirent les efforts furent porter sur les traités commerciaux avec les pays d’Asie du Sud-Est et la création d’une banque de développement, le Japon réapparut dans les mêmes pays qu’il avait occupé durant la guerre. Discréditée pendant la guerre par son impérialisme, le Japon étendit de nouveau son influence dans le domaine économique. A la suite du traité de San Francisco, le Japon enfin normaliser ses relations avec le reste du monde tandis que son économie lui permettait d’engager sa reconstruction rapide.

Gyaku Kôsu, un retour en arrière

La guerre avait cependant déjà battu en brèche le principe de démilitarisation du Japon. La réduction des effectifs américains posait la question de la sécurité de l’archipel où la police avait été abolie. Les Américains eux-mêmes étaient favorables à la restauration d’une armée japonaise (éventuellement utilisable en Corée) mais la constitution ne le permettait pas. Dès juillet 1950 fut recrée une police de réserve de 75000 hommes (keisastu yobitai) dont la mission n’était pas militaire mais qui disposa dès le départ de matériel militaire américain, elle fut à la base de la création des Forces d’Autodéfense (Japan Self Defense Forces, JSDF ou Jieitai) en 1954. Ces nouvelles forces restaient dans les limites de l’article 9, si on n’y regardait pas de trop près, en ce qu’elles ne pouvaient pas être déployées à l’étranger et n’avaient qu’un but défensif ou humanitaire (secours en cas de catastrophe naturelle). Le premier chef de ces forces, Hayashi Keizô n’était d’ailleurs pas un militaire mais un politicien d’avant guerre et l’une de ses priorités fut de déraciner les traditions et l’idéologie de la vieille armée impériale qui aurait pu subsister chez ses nouvelles recrues. Depuis 1954, tous les chefs de l’Agence de Défense (Bôei-chô) furent des politiciens et non des militaires de carrière (un ministère de la défense, Bôei-shô, n’a été créé que sous Shinzô Abe en 2007).

Le besoin de surveiller les activités communistes poussa à restaurer une loi de sécurité intérieure (officiellement intitulée contre le « vandalisme ») et une police adaptée entre 1952 et 1953 atteignant les 110 000 hommes et financée par les Etats-Unis qui put poursuivre les purges rouges. La question fut cependant le coeur de l’opposition politique, le Shakaitô socialiste resta fondamentalement opposé au réarmement menant une guerre de tranchées au parlement (la police dut les déloger de leur sit-in lors des débats de 1954). Les manifestations organisées par le kyôsantô communiste menèrent à la mort de deux manifestatnts tués par la police en 1952 l’avaient été dans une manifestation contre la création d’une armée. La défense de la constitution et de l’article 9 fut le cri de ralliement des partis de gauche et l’une des causes de leur force durant les années 1950.

Recréation de la police, retours de nouvelles lois de sécurité (à but anti-communiste) retour de la souveraineté, la période 1950-1954 fut vécue comme un retour en arrière (gyaku kôsu) qui se manifesta aussi par le retour sur certaines innovations de l’après-guerre notamment l’autonomie locale des collectivités, loi encadrant les grèves, réforme de l’éducation. La décision la plus emblématique restant la réintégration des purgés de l’après-guerre dans la fonction publique dont un bon nombre, à commencer par Hatoyama Ichirô et Ishibashi Tanzan, reprirent immédiatement un rôle en politique ou dans l’administration comme Kishi Nobusuke (accusé d’avoir organisé le travail forcé en Mandchourie, c’est à dire l’utilisation d’une main d’oeuvre réduite à l’esclavage, mais dont les compétences d’administrateur convainquirent les Américains à ne pas s’opposer à sa réintégration).

Les réformes du gyaku kôsu n’étaient pas seulement une réaction conservatrice que le retour du contrôle de l’Etat après les années d’occupation dans toutes les branches où ce contrôle avait été rogné, il s’agissait aussi de gagner la coopération des ex-purgés revenus en politique. Ces purgés purent se faire élire dès les élections anticipées de 1952 et apportèrent leur soutien aux traités négociés ou aux débats politiques. Ils en vinrent cependant à prendre de l’ascendant dans la gouvernement de Yoshida Shigeru dont l’autorité s’érodait, devant de plus en plus compter sur les alliances. Il démissionna finalement le 6 décembre 1954 pour laisser la place à Hatoyama Ichirô (qui le considérait comme responsable de son écartement et, ce fut découvert plus tard, avait même préparer son assassinat). L’héritage de Yoshida ne s’arrête pas là, ses cabinets successifs avaient vu l’émergence de jeunes politiciens et fonctionnaires ambitieux qui furent comme connus comme le Yoshida Gakkô (l’école de Yoshida), une pépinière d’où émergèrent plusieurs futurs premiers ministres. Par la définition de sa doctrine économique et internationale et par la continuité de sa faction politique, Yoshida Shigeru reste comme la figure politique dominante de l’après-guerre jusque dans les années 1950.

L’ordre de 1955 (Gojûgonen Taisei)

Avec l’arrivé au pouvoir d’Hatoyama on aurait pu craindre qu’un revanchiste ultra nationaliste revienne sur les mesures d’après-guerre. Il avait certainement l’intention d’abroger l’article 9 pacifiste mais la question du traité avec les Etats-Unis et la défense de la constititon avait durablement mobilisé et unifié les socialistes depuis 1950 et lors des élections de 1955, Hatoyama l’emporta mais n’obtint pas la majorité absolue. Les partis de droite étaient solidement enracinés au gouvernement mais à partir de 1955 ils n’eurent plus jamais une majorité suffisamment large pour réviser à eux seuls la constitution, qui resta dans son état actuel jusqu’à aujourd’hui. Pour s’opposer à un parti socialiste uni et fort, Hatoyama dut négocier avec les héritiers de Yoshida du parti progressiste pour unifier la droite au sein d’un nouveau parti hégémonique : le Parti Libéral Démocrate (Jiyû Minshutô abrégé en Jimintô). Ce parti couvrait pratiquement tout depuis le centre jusqu’à l’extrême droite mais était divisé en interne entre des factions opposées. L’ordre de 1955 (gojûgonen taisei) fit entrer dans une nouvelle ère de bipartisme où la droite était majoritaire mais où la gauche restait suffisamment forte pour l’empêcher d’avoir les mains libres.

On pourrait imaginer le PLD comme un parti hégémonique centralisé mais il garder à l’esprit qu’il est né d’une fusion des droites et que la négociation entre factions est dans sa nature. Le président du parti (sôsai) est élu pour deux ans, cela entraîne des négociations et des rivalités constantes entre les factions composant les différentes sensibilités du parti. Pour simplifier le parti est dominé par deux courants, un courant nationaliste modéré et un courant nationaliste nostalgique que l’on pourrait identifier à la droite et extrême droite du Japon mais tous restant dans les limites du régime fondé en 1947. Cette rivalité de factions internes est un héritage des partis politiques d’avant-guerre, pratiquement une tradition. Ces factions réunies autour d’une personnalité centrale n’ont pas d’existence dans les statuts du parti mais elles structurent la pensée et les équilibres du parti. Cette division ne concerne pas la base des membres du parti, seulement des élites élues. Lors des élections les équilibres entre ces factions permettent de déterminer laquelle pourra présenter un candidat (toujours candidat PLD aux yeux des électeurs) dans une circonscription. En l’absence d’accord plusieurs candidats du PLD peut s’affronter dans une même circonscription, permettant de changer les équilibres du parti.

Le parti navigue selon les époques entre différentes tendances mais les factions perdurent (mais peuvent se diviser) et s’héritent même. Par exemple l’actuelle premier ministre Takaichi Sanae est issue de la faction (supprimée officiellement en 2024) dirigée longtemps par Abe Shinzô (Seiwa Seisaku Kenkyûkai) qu’il avait hérité de Koizumi Jun’ichirô et qu’Abe Shintarô (le père de Shinzô) avait dirigé dans les années 1980, elle était auparavant la faction Fukuda (Tôfû Sasshin Renmei) elle-même issue d’une scission de la faction de Kishi Nobusuke (Kisankai) favorable à l’alliance américaine, nationaliste et anti-communiste à la frange la plus à droite du parti. On peut ainsi établir des généaologies politiques des factions du PLD. Cela fait du PLD le parti de l’adaptabilité, pouvant changer d’orientation politique sans se renier en fonction de l’époque et de ses équilibres internes. Il n’est pas le seul, le parti socialiste avait lui aussi sa tendance gauche et droite (entendez la gauche traditionnelle et le centre-gauche).

Dans ce système, la carrière politique repose sur le système des trois ban : jiban / kanban / kaban. Le Jiban consiste à la clientèle personnelle du politicien qui organise les associations de soutien, les relations avec les lobbies et maintient le lien local avec les électeurs. La base électorale du PLD se trouvait chez les ruraux et la classe moyenne de province réunit par une vision conservatrice de la société notamment sur la famille et l’ordre social. Le PLD se voyait comme le garant de cette stabilité dont les bases idéologiques remontaient à avant la guerre, renforçant la continuité des moeurs. Les difficultés du parti dans les années 1980 s’expliquant en partie par le déclin de cet électorat (par le vieillissement et l’exode rural).

Le jiban renforce le kanban, c’est la réputation qui explique le maintient d’une même famille dans une circonscription (la succession électorale est assez fréquente au Japon, les « fils de » sont légion), les ascendants renforcent le prestige du candidat qui peut assurer la continuité des idées de son père. Par exemple, Yoshida Shigeru se maria avec une petite-fille d’Okubo Toshimichi (qui avait dominé la vie politique au début de l’ère Meiji dans les années 1870) et maria ses filles dans les familles des premiers ministres Kishi Nobusuke et Satô Eisaku (eux-mêmes frères), son autre fille fut la mère de l’ancien premier ministre Asô Taro. Tous ces noms constituent des dynasties importantes de l’aristocratie politique japonaise, issues souvent de la préfecture de Yamaguchi (berceau de la révolution Meiji et donc des premiers hommes politiques du Japon contemporain).

Enfin, le kaban est le trésor de guerre du candidat, ses ressources financières tirées des donations et des différents soutiens notamment chez les milieux d’affaire ou même la mafia. Une partie des membres des associations de soutien et des relais locaux d’influence proviennent d’entreprises ralliées (à moins que ce soient les soutiens du politicien qui se fassent recruter dans les dites entreprises). Comme on peut s’y attendre d’un système opaque par tradition c’est la source de la grande majorité des scandale politico-financier qui émaillent la vie politique japonaise. De manière générale les autres partis suivaient le même système qui mettait l’accent sur l’assise et la personnalité du candidat plutôt que ses idées. Cela permit aussi les candidats indépendants sont plus nombreux au Japon grâce à ce système, souvent des candidats en rupture avec leur parti mais continuant leur carrière politique. Le plus souvent les élus restent sur leur circonscription pratiquement à vie.

Ce système a fondé la durabilité et l’adaptabilité du PLD jusqu’à la courte alternance de 1993. A partir de 1955 on peut parler d’un Japon du PLD, soutenu par la croissance économique, le rôle développeur de l’Etat et une communion d’intérêts entre politiciens, haut fonctionnaires et milieux d’affaire (avec l’opacité que l’on peut en attendre) dont les limites étaient parfois floues. Durant les 70 années suivantes le Japon évolua avec, ou en dépit, de ces fondements et pratiques politiques héritées à la fois d’avant la guerre et des nécessités de l’occupation.